�R����

�u�ӂ��Αn���v�Њ� �m�ꂳ��i��6��j

�@���̑�S������4�N���o�߂����B�����͖��������A�����ɂȂ�������w�߉����ɂȂ�̂��N������Ȃ��ł̒��ɂ���B�܂����w�������̗߂��łĂ��A�ȑO�Ɠ����悤�Ȑ������߂��Ă���ۏ͑S�������B����ǂ��납�V���ȋ��̎n�܂�ɂȂ肩�˂Ȃ��B

�@�ӂ闢�̐l�X�͋ꂵ�݁A�Y�݁A��]�̕��ɂ���B���̂悤�Ȏ��Ɉ��ՂƂ��ĖT�ς��Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B�ӂ闢�̎S����~�ς������A�菕���̕��@�͉����Ȃ����A���Ԃ����������B�o��OB�Ƃ��Ďv���͓����A������h��Ƃ��ĉ����o���Ȃ����B�����Ɋe��̎�������AOB���Z�o�̉b�q�ƍs�������҂������B

��6�� �Њ� �m��

��\�l�́@�������̌�̍���

�@�A�����J���{�̑Ή�

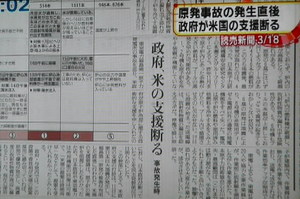

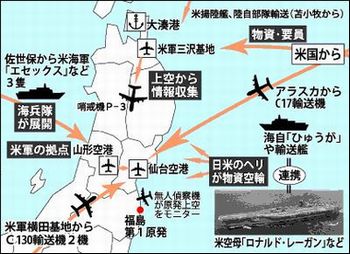

�@��ꌴ�����̔����̗�������A�O�@�����̃A���_�[�Z����n���疳�l��@�@�O���[�o���z�[�N���A������A�������������ɔ��A���m�Ȏ��̏�c�����Ă����炵���B

�@���̒�@�@�̐����͌R���@�������A�������J����ƍ��x1��8��m���s���Ȃ���d�q���w�E�ԊO���J�����A�_�����鍇���J�����[�_�[�𓋍ڂ��A�җ�ȑ��x�Ŕ�s�A�؋�30���ԂŎ������c�A���A���^�C���̉f����n��ɑ���A���̉�͔\�͂͒n��30cm�l�������ʂ���ʐ^�B�e���\�A ���������ƍׂ����������ʂ���\�͂�����炵��������ȏ�͌R���@���B�ő�q��������2��5��km�B

���������ƍׂ����������ʂ���\�͂�����炵��������ȏ�͌R���@���B�ő�q��������2��5��km�B

�@��ꌴ���̌����������������_�ŁA�A�����J���͍����\�ȌR���q���ʐ^���A�܂����l��@�@�����đN���ȉf���ɂ��u4���@�̎g�p�ς݊j�R���v�[������ɂȂ��Ă���A�����������Ȃ��Ƒ�ς��v�Ƃ̏�c�����Ă����悤���B

�@�������A���d�͏�c�����Ă��炸�A�]���Đ��{���Ή����o�����A�A�����J�����������錋�ʂɂȂ��Ă��܂����B

�@�����A�����J���{�͎��̑�ɑS�ʓI�Ɏx�����邱�Ƃ�\���o�Ă������A��c���ł��Ă��Ȃ��O���ȁA���@�͓��{�����̖�肾���獑���ʼn����ł���Ǝ��M�������Ă������A���d���O���̉�����������݂������B

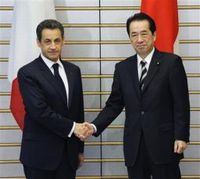

�@�܂��t�����X���{������\���o������A�T���R�W�哝�́A���q�͑��̃A���o�Ђ̍ō��ӔC�ҁiCEO�j�A���k�E���x���W�������������A�C�]�c�o�Y���Ɂu���B���b�̏]�ƈ��Ƃ��Ďg���Ăق����v�ƒ�Ă��Ă���B

�@�����̃��^�c�L������܂��B

�@���E��̌��������A�����J�A���ʂ̃t�����X�Ƃ��ẮA���{�ł̌������̂����Ƃ����������A�������Ή^���̊g���H�~�߂����Ƃ̎v�f���������̂ł��傤�B

�@���[�X�����đ�g���������Ƃɂ���āA���q�͈��S�E�ۈ��@�A���d�A�Č��q�͋K���ψ���iNRC�j������āA21���ɂȂ��āu������ꌴ�����̂̑Ή��Ɋւ�����ċ��c�v���A����Ɣ����A�哝�̂̌�������ΓI�ȏ�Ӊ��B�̎Љ�ƃ{�b�g���A�b�v�A���C�悭��������K���A�摗��̏K���A�����̈Ⴂ�A�ً}��v����A�����i�s�^�̓�ɑΏ�����ɂ́A�Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ����{���̂��Ǝ���A�X�Ԃ����炯�o�������������B

�@���͔c�����Ă���

�@2011�N3��11���A���̔����A11����ȗ����q�͈��S��ۈ��@���A12��������͕����Ȋw�Ȃ��������Z�����B

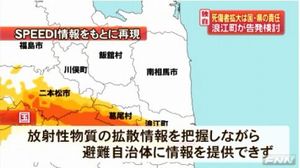

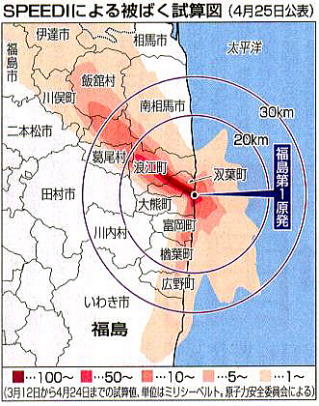

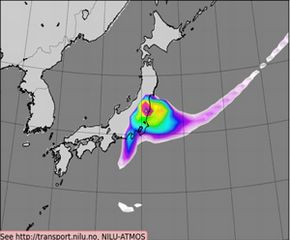

�@���̎��Z�ł́A��ꌴ���̃v�����g�f�[�^��z�M����ً}��x���V�X�e���iERSS�j�̃f�[�^���g�p�s�\�ɂȂ��Ă������߁A���ː��������o�ʂ̏����ɂ��ĉ��z���̃f�[�^���̉�������Čv�Z���A���ۂ̕������Ȃǂ�20km�`100km�l�����x�̒n��ɂ��Ĉ�莞�Ԍ�̊e�n�̑�C���Z�x�A�n�\�~�ϗʂȂǂ�SPEEDI�ɂ���ĎZ�o���A���̌�5,000���ȏ�̎��Z�\������Ă����炵���B

�@���R3��14���̒i�K�œ��{���{�@�ւ�SPEEDI�̏ڍׂȗ\�z�}��c�����Ă����B�Ƃ��낪���̂����\���Ă��Ȃ��B

�@���������Ƃ͗V�������W�c�A�g�D�A�w�����ߌn�����͂����肵�Ȃ��Ɠ������Ƃ��Ȃ��킪���Ǝ��̗��_�����݂����炵���B

�@���������̋M�d�ȏ��͌��\����邱�Ƃ��Ȃ��A�W�e���ɂ������m�点�Ă��Ȃ��B�i������ɂ�SPEEDI�̏�ꕔ�����ꂽ�炵���A��M�����Ȃ����炸���u���Ă����B�������ɂ��t�@�b�N�X�ő����Ă��Ă����j

�@���̂ȂA���̓����́u���Z�Ȃ̂ō����ɖ��p�ȍ����������������Ɣ��f�������炾�v�ٖ����Ă������A���̂悤�ȕٖ����ʗp����̂��B��Ў҂̑��݂Ȃǖ������A�ӔC���͑S���Ȃ�����l�̉͂��ꂾ�B

�@��������߂ɉ����n��ɗ��܂��Ă�����A�ъڑ��̂悤�ɉ����x�����ɂ��w�肳��Ȃ��܂܂ɒ����ԕ��u����Ă��܂��悤�Ȋ�@�Ǘ��ȑO�̏X�Ԃ����炯�����Ă��܂����B

�@���̓_�Ɋւ��č���ł��Njy����A���N6��17���̎Q�c�@�����{��k�Е������ʈψ���ŁA�c���̎���ɑ��āA�����Ȋw��b��SPEEDI�̏������̌��\���Ȃ��������R���u���n��Ȃ������̂Ōv�Z�ł��Ȃ������v�Ɠ��ق��A�X�ɒNj������Ɓu�v�Z���Ă������Ƃ�m��Ȃ������v�Ɠ��فA���ɂ́u��ʂɂ͌��\�ł��Ȃ����e�������v�Ɩ��ӔC�ȓ��ق��J��Ԃ����B

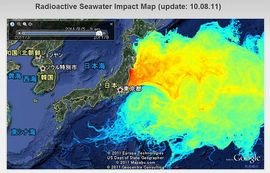

�@7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ�o�t����ː쒬���i�����j���������̒���ɃA�����J���{�����Ă��ꂽ�u�����n�}�v����ɂƂ��Ȃ��ϑ����͎����𐭕{�͌��\���Ȃ��������Łu��X���[�X�ɏo�Ă���Γ�����������ς��Ă����B�Ȃ�̂��߂̏��B���Ȃ̂��[�������Ȃ��v�Ɛ���k�킹���B

�@���̈�ː쒬�����،������A�����J���{�́u�����}�b�v�v�ɂ��Ă��\���q�ׂ����B

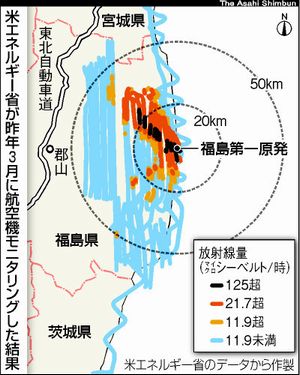

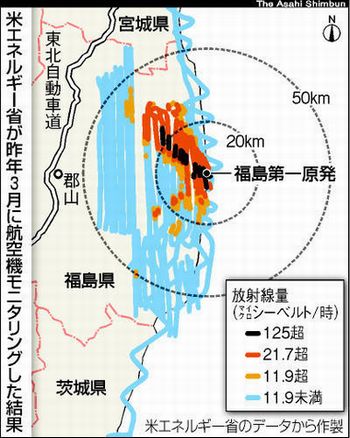

�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B

�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����}�b�v�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B

�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B

�@�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�̊��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B

�@�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B

�@�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�Ɛ�������B

�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B

�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B

�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�ъڑ��ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�s�v�c�Ȃ��Ƃ��N�����B�Q�]���ԉF�ؒn��ɔ��Ă����l�B�̑O�ɔ������̉��l������A�����͊댯�����瑁��������Ǝw���A���̗l�ɋ����Ă����炵���A���������O�������Ȃ̂炸�����Ă��܂������A����̗����ł������̐E���ł��Ȃ��炵���A�Ɖ\���Ă����B

�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B

�@�Ƃ��������@�ɂ�SPEEDI���ǂ̕����Ȋw��b�A�A�����J���{������ꂽ�u�����}�b�v�v��SPEEDI���v�Z�������ː������g�U�\�z�}�̗���������Ă����͂��̌o�Y��b�ƌ��q�͈��S�E�ۈ��@�����A�X�ɂ͌��q�͈ψ����܂ł��l�߂Ă���ɂ��S��炸�A���@�ɂ͑S�����オ���Ă��Ȃ��A���̂��Ƃɋ^��������Ȃ������̂��B�Ȓ��̒��Ƃ͒P�ɂ�����ɉ߂��Ȃ������̂��낤���B

�@�A�����J���{�̐\���o

�@�A�����J�E�N�����g�������̎x���\���o����{���{���f�����B�Ƃ����L���̍ŏ��͓ǔ��V���ł����B���̌�̒����V���̋L��������p����B

�@1981�`82�N�ɂ����āA�A�����J�ɂ���I�[�N���b�W�������������A�����J���q�͋K���ψ���̈˗����đ傪����Ȏ����A���̃V�~�����[�V������1981�`82�N�ɌJ��Ԃ��s���A���̕��ψ���iNRC�j�ɒ�o�����B

�@���̌������́A�����̑S�Ă̓d��������ꂽ�ꍇ�̃V�~�����[�V���������{���ē���������������̂ł��B

�@���̃V�~�����[�V�����Ɏg��ꂽ���f���́uGE�А��}�[�NI�F�v�ŁA����͕�����ꌴ����1�`5���@��GE�А���A���������̂őS�������^�C�v���q�F�ł����B

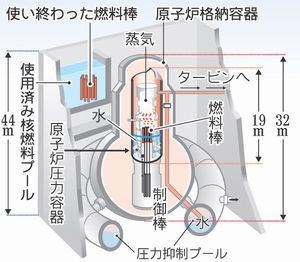

�@���̕��ɂ��ƁA�S�d�����r�����Ĕ��p�o�b�e���[���l���Ԏg�p�\�ȏꍇ�A�u���ԂŊj�R���I�o�v�u���ԂŐ��f�����v�u�Z���Ԍ�ɔR���n���v�u�����Ԍ�Ɉ��͗e�퉺���������v�Ƃ����̂��A��Ȍo�߂ł����A�܂��ɕ�����ꌴ���̎��̂̌o�߂̓V�~�����[�V�����ʂ�ƂȂ����B

�@���̕�����NRC�͒����Ɉ��S�K���Ɏ����ꊈ�p�����̂ł��B

�@�ł́A���d�Ƃ��Ă͂��̂悤�ȕ������邱�Ƃ�m��Ȃ������̂��A����������1���@�̌��݂�1971�N�AGE�Ђ��v�A�@�ނ��琘���t���H���܂őS�Đ��������u�t���E�^�[���E�L�[�v�_��ł�����A���̌�̐ӔC������܂��B

�@���̕�����o���ꂽ�̂�1982�N�Ȃ̂ŁAGE������͂���ANRC������A�����������悤�ŁA���̎��������邩�炱���A���ŋ߂�10��4���A�����J�c��ɂ����镟����ꌴ���Ɋւ��������ł̏،���ɗ������O���S���[�E���c�RNRC�ψ��������{���{�̑Ӗ�����O��I�ɂ������낵���،��������Ȃ����̂��A���������Ƃ������A���u���Ă��܂������{���ɉ䖝�ł��Ȃ������̂ł��傤���B

�@�ł͉��́A���{���͊��p���Ȃ������̂��A���������S�d�����r������悤�ȏ͋N���邱�ƂȂ��A�N���蓾�Ȃ�����z�肷��K�v�͂Ȃ��A�������͕K�v�Ȃ��A�̊댯�ɂ܂�Ȃ��O�i�_�@���ʗp���Ă��܂����B

�@�������A�����Ɍ������̂͋N���āANRC�ɂ��邱�Ƃ��N���Ă��܂����B����ł����d�͑��v���ƐM���āA�A�����J��t�����X����̉�����f�����̂́A���d���̓o�b�e���[�̉ғ�����8���ԁA���̊ԂɊO���d���͉ł���B�ƐM���Ă����悤�ŁA����܂����S�_�b�̐_���݂ɏI�n�����B

�@��������A�В��A���В�(���q�͒S��)���o�����ŁA���d�̎i�ߓ��͕s�݁A�c���ꂽ�����̓}�j�A���͂Ȃ��A�ӔC�͕��������Ȃ��ƃI���I���������A���@�͂���܂����d����̕��Ă��A����������A���f�ł���l�ޕs���A���{�l�S�̂̊�@�Ǘ��ɑ��銴�o����������ɐi�W�����B

�@���̒���A�N�����g�������̘A���́u�����ɐ��i�z�E�_���j���A�����J�����A����v�ƁA����̓A�����J�̌R���q���ŕ�����ꌴ���̎��̖̂͗l���Ԃ��ɊĎ����Ă������h�Ȃ��璷���ɘA���������A����������{���{�\���o���̂ł��傤�B

�@�R���Ď��q���̉�͔\�͂͒n��Pm�ȉ��̕��̂܂Ŕ���\�͂������Ă��܂�����A���̂̓��e�͐��m�ɔc�����A��p���u��ŁA�S�d���r������͂������ŁA�����炱�����̒��������ŗD��A����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��B�Ɣ��f���đ����ɐ\���o���̂����A���{���{�ł͎��̌�͏ڍוȂ��A�������̂͑z��O�Ŋ��@�̊�@�Ǘ������@�\���Ȃ��B�S�d���r���ȂǑz��O������}�j�A���Ȃ��A�]���ăA�����J�̐\���o�ł��鐅����A���鎖�̈Ӗ��������o���Ȃ��܂ܒf���Ă��܂����悤���B

�@���̌�̉ߒ�������Ή���ʂ萅�𒍓�����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ������B

�@����ɓ��{���Ƃ��Ă̓A�����J�A�t�����X�̉����������A�����̎w������D���Ă��܂��B���q�F�{�݂��O���ɔ��荞�����Ƃ��Ă��鎞���ɊO���̋Z�p����Ȃ���Ε����ł��Ȃ��B�Z�p�̖��n�������\���邱�ƂɂȂ�B��������{�������őΏ�����B�Ƃ���̂����{�A���d�̗��������������悤�ŁA������f���Ă��܂����B

�@���Ԍo�߂Ƌ��Ɍ��q�F�Z���A���f�����ƂȂ��āA�A�����J�A�t�����X�ɏ��������߂���Ȃ��������A��ɃN�����g�����������A�t�����X�E�T���R�W�哝�́A�A���o�Б��كA���k�E���x���W�������̑����������A�킴�킴���������ɗ����킯�ł͂Ȃ��B���{�����ɔC���Ă����琢�E����ς��Ƃ̔F������ŁA��������ȏヂ�^�c���Ď������x���Ό������̉^�����������Ă��܂��ƁA������i���ł���t�����X�A�A�����J�ł͐����ێ���������Ȃ�A�����h�C�c�ƃX�C�X�͌����S�p���c�������B���̔g�������ɋy�Ԃ̂��Ȃ�Ƃ��h�������A����ɂ͈ꍏ�������������̂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���{�����ł͖����Ɣ��f���Ă���ė����킯�ŁA���{�ɑ���D�ӂ����ł���ė����킯�ł͂Ȃ��B

�@�N�����g���������́u���{�͋Z�p�I�����͍������A��p�܂͕s�����Ă���͂��v�������R�@���g���ċ}�������Ɛ����\�������A��ō����ȍ��������{���{���f���Ă����̂ő���Ȃ������A�Ɣ��\�����B �@�V���ɂ́u���𑗂�ƁA�A�����J���{�̐\���o�v�ƋL���ɂ��������A��p�܂̈Ӗ��͑����A�z�E�_�i�z�E�_���A�ʏ�e�{�����f�ƌĂ�ł���j�z�E�_���͊j����������}������A��������̐���_�ɐ��肤����̂Œ����n�Ɏg�p���Ă���̂�����A�z������ɐ��ƌ������̂̓z�E�_���̂��Ƃ��Ǝv���B�܂��z�E�_���𒍓����Ă��p�F�ɂ��Ȃ���ΐ���Ȃ��قǘF�������t���邱�Ƃ͌����Ă��蓾�Ȃ����ƁA�p�F��S�z���Ēf�����B�Ƃ����͉̂������ő}�����ꂽ������ł����Ȃ��B

�@�A�����J��g�ق̓���

�@���̑O�i�K�ɂ����āA���̃��[�X��g���}�슯�[�����Ɂu�A�����J�̐��Ƃ����@�ɏ풓�����ė~�����v�Ɨv���������Ƃ��������炵���B�Ƃ��낪�}�쎁�͂Ƃ�ł��Ȃ����Ǝ匠���Ȃ�������ɂ�����̂��Ɖ��߂����₵���Ƃ̂��ƁB

�@�Ɨ����Ƃ̖ʖڂƂ��Ă͓��R�����m��Ȃ����A����A�����J�����王��A���E���䂷�����厖�̂��N���Ă���A�Ⴕ����������{�͉�œI�ȑ�Ō����邩������Ȃ����ˍۂɂ���Ȃ���A�N���ǂ��Ώ����悤�Ƃ��Ă���̂������ς蔻��Ȃ��B �@�͂����������O�̊댯��Ԋׂ��Ă���A���d�͓P�ނ��������Ƃ�����������A�Ɍ���ԂɊד����Ă�������A�A�����J���{�́u���ƕ���v�̍ŏI�V�i���I��ǂ�ł����̂����m��Ȃ��B

�@�͂����������O�̊댯��Ԋׂ��Ă���A���d�͓P�ނ��������Ƃ�����������A�Ɍ���ԂɊד����Ă�������A�A�����J���{�́u���ƕ���v�̍ŏI�V�i���I��ǂ�ł����̂����m��Ȃ��B

�@�����炱���������Ƃ��ĂȂ�Ƃ��j�~�������B�����������Ƃ̎v���������A����ɂ͊��@�����ɐ��Ƃ��풓���������������̂��낤���A�A�h�o�C�X�����������̂��낤�B���̂��Ƃ̓��[�X��g�̎v�f����ł͂Ȃ��{�����{����̗v���������낤���A���邢�͑哝�̗̂v�������������m��Ȃ��B���ē����̍�����h�邪������ŁA�����Ƃ͉�����Ɩ����ْ������u�Ԃ������炵���B

�@���̂��炢���@�̎w���͂͊낤���������̂��낤���B

�@���ʓI�ɂ́A���q�͔��d�͐�Ɏ��̂͋N���Ȃ��A�Ƃ������S�_�b���f���A�M���Ă������{�A�d�͊e�ЁA���S�Ȃ̂����玖�̑�E�����͕K�v�Ȃ��Ƃ���A���̏������@�ނ��Ȃ��������̂ɁA���@�����ɃA�����J���{�̐��Ƃ��풓�����邱�Ƃ͂Ȃ��������A�S�ʓI�ɃA�����J�A�t�����X�̉������v��ق�����͂Ȃ��A����ɂ��������肢�ƂȂ炴��Ȃ������B

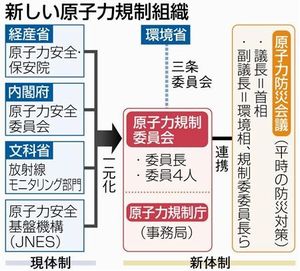

�@�����̈��S�Ǘ��ړI�ɒS�����Ă����ǒ��́A�o�Y�Ȃ̊O�ǂł��鎑���G�l���M�[���̓��ʋ@�ւƂ��Č��q�͈��S�E�ۈ��@���S�����Ă����B

�@�Ƃ��낪�����ɂ́u���S�_�b�v�Ȃ�d���b�����݂��A���̘b�����������M�����Ă������߂ɁA���S����u���邱�Ƃ͈��S�_�b��`�����邱�Ƃł���A�M���邱�Ƃ����ō��̑�Ƃ��Ă������߂ɁA�������̂ő厸�Ԃ����炯�����Ă��܂����B

�@2012�N9��19���ɔp�~�A���Ȃ̊O�ǂł��錴�q�͋K���ψ���ֈڍs�����B

�@�o�Y�ȥ���q�͈��S�E�ۈ��@

�@�o�ώY�ƏȂ̈�@�ւł���A�@�ߏ�́u�����v�G�l���M�[���̓��ʋ@�ցv�Ƃ���2001�N�i����13�N�j1��6���A�V�݁A�������̂́u���q�͈��S�E�ۈ��@�v�B�����ւ̖{�@�̉��A�n���@�ւƂ��đS���ɎY�ƕۈ��ē��A���q�͕ۈ����������������u����Ă���B

���@�C���i���q�͈��S�E�ۈ��@�j

(1) ���q�͂ɌW��鐻�B�A���H�A�����A�ď����y�єp���̎��ƕ��тɔ��d�p���q�͎{�݂Ɋւ���K�����̑������̎��Ƌy�ю{�݂Ɋւ�����S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB

(2) �G�l���M�[�Ƃ��Ă̗��p�Ɋւ��錴�q�͂̈��S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB

(3) �Ζ�ނ̎���܂�A�����K�X�̕ۑS�A�z�R�ɂ�����ۈ����̑��̏����ɌW��ۈ��̊m�ۂɊւ��邱�ƁB

(4) ���������ɌW��鍑�ۋ��͂Ɋւ��邱�ƁB

(5) �O�e���Ɍf������̂̂ق��A�@���i�@���Ɋ�Â����߂��܂ށB�j�Ɋ�Â��o�ώY�ƏȂɑ�������ꂽ����

�@���̂悤�ɁA�{�@�́u���q�͈��S�v�Ɓu�Y�ƕۈ��v�Ƃ���ȏ��������ŁA�����Č��q�͊W�݂̂���Ƃ��Ă���g�D�ł͂Ȃ��B���q�́A�d�́A�s�s�K�X�A�����K�X�A�t���K�X�A�Ζ�A�z�R�W�̎{�݂�Y�Ɗ����̈��S�K���A�ۈ������ǂ��A�����̎{�݂ɑ��Ă͕K�v�ɉ����āA���������A�����A���P���ߓ����s�����Ƃ��ł���B

�@�ۈ��@�̉����g�D�́A�e�n���Ɏ�����������A������ꌴ���ɂ�7�l�̕ۈ��@�E�����풓���Ă���A��F��JR���w�߂��́u�I�t�T�C�g�Z���^�[�v�ŊĎ����悤�Ƃ������A�S�Ẵ��j�^�[����d�A�ʐM����s�ʂŎg�p�ł����A���S���ɖ�肠��A�H���⋋���m�ۂł��Ȃ����̗��R�����������������̌��n���{���֑S�������グ�Ă��܂������Ƃ��A����ŒNj����ꂽ�B

|

�@�A�����J�̊ē������x

�@�A�����J�̊ē����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���B

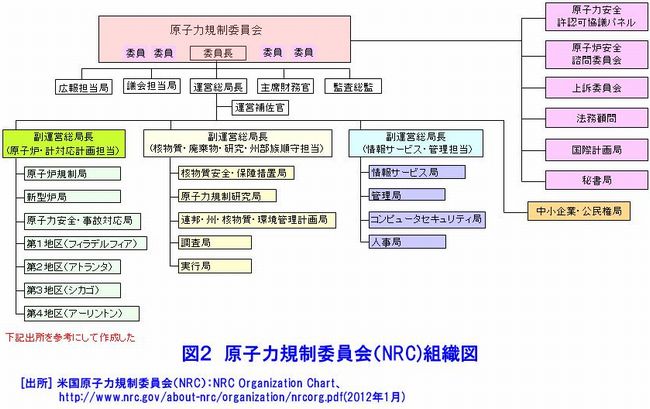

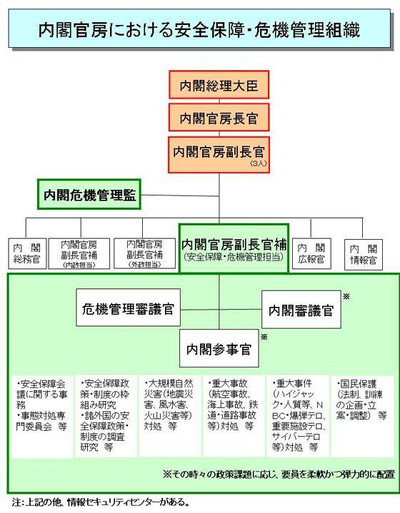

�@�A�����J�E���q�͋K���ψ���iNRC�j�́A�A�����J�����̌��q�͂Ɋ֘A����S�Ă̎{�݂̈��S�Ɋւ���ēƖ���S������B���̈ψ���̈ψ����͑哝�̂ɂ���đI�C����A�����q�͂̈��S�Ɋւ���Ɩ���S�ĈϔC����Ă���B

�@���̑̐��͑S�Ă̌��q�͔��d��104�J���Ƃ��̑��̌��q�͊֘A�{�݂Ɍ��q�͋K���ψ���̌�����������2�l���풓���A���S������Ă��邩�ǂ������������`�F�b�N����B

�@�������́u���ł��A�ǂ��łł��������o����v����������A�����ł��I�Ɍ������s���B����6�����A�����̍�Ɠ��e��������c�ɂ͕K���o�Ȃ��ĖT�����A��Ɠ��e���������A�܂��O���̉^�]�������ƕ������ׂĖڂ�ʂ��B

�@����ɁA�^�[�r�������⌴�q�F�����ɂ͑��ɂ������B�g�p�ςݔR���v�[���⒆�����䎺�̂悤�ȗ�������֎~�����ɂ��t���[�p�X�œ����o���邵�A�W���ɒ��ڎ��₷�邱�Ƃ��o����B

�@�킪���̌��q�͈��S�E�ۈ��@�̌������́A�d�͉�Ђ��쐬���錟�����ނ̐R�����邱�Ƃ���ŁA����̌����͑a���ɂȂ�B

�@NRC�̏ꍇ�́A���V���g���x�O�ɂ���{���ƑS��4�����ɂ���n���ǂ̐��E���������Ɩ��S���A�s�������Β����������ɘA������B

�@�d�v�Ȗ�肪���t����L�҉�Ŗ��炩�ɂ����B2011�N��1�N�ԂőS�Ă�200���]�̕s������ɂȂ����B�킪���̂悤�ɉB���H�삪����̂悤�Ȍ��q�̓����̑̎��͂Ȃ��B

|

| �i���c�R�������j |

�@NRC�̌������͌��q�͍H�w�̏C�m�ȏ�̊w�ʂ�L����l�������A�������Ƃ��Ă̌P����7�T�ԁA�K�{�͌��q�F����Ղ̃V���~���[�^�[�̑���A�����A��펞�ɂǂ̂悤�ȑ��삪�K�v���O��I�ɏK������B�S�ے����C������ƁA����Ɍ����1�N�ԌP�����d�ˁA�X�Ɏ����ɍ��i���Č������ɂȂ�B

�@�]���Đ��E�Ƃ��āu��������NRC�̖ڂł���A���ƂȂ��āv�Ɩ���簐i���邱�ƂɂȂ�B

�@�킪�����č��̂悤�Ȍ����`�ɓO���Ȃ��ƁA����̌������̂ɂ��E�������̑卬�����J��Ԃ����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��A�����͌������ނ�R�����邾���ł̏��ގ�`��E���A�啝�Ȋ������x�̉��v�������K�v�B

�@������ꌴ�����̂̍ۂ́A�����[�����h�B�ɂ���NRC�I�y���[�V�����Z���^�[�ɂ��ꂼ��̐��Ƃ��W�����A�������W���Ė�2�����ɂ킽�芈�������Ƃ̂��ƁA���̊ԁA���f�����̕K�v���ȂǓK�ȃA�h�o�C�X�𑗂葱�������A�u�����n�}�v���l�A�i�ߓ��s�݂̂킪���ł͊��p�ł��Ȃ������炵���B

�@����NRC�ψ����ł������O���S���[�E���c�R����2011�N10��4���A�A�����J�c��E������ŏؐl�Ƃ��ēo�d���A������ꌴ�����̂ɂ��ď،������B

�@����ɂ��ƒn�k�A�Ôg�͗\�z����Ă������Ƃł���A���̑��S�������Ă��Ȃ������̂͑Ӗ��ł��薳�ӔC�ȑ̐��ɂ����̂ŋN����ׂ����ċN�����l�Ђł���ƕ����B

�@���̌�̏����Ɋւ��Ẵ��^�c�L�͎i�ߓ��̕s�݁A�����@�̕s���A���f�̒x���A�ӔC�]�ŁA�g�D�̕s�����X�A�җ�ȓ��{�ᔻ���،������B

�@�����͎w�E�̒ʂ肾���甽�_���o���Ȃ����A���̒��㑦���ɉ����\���łāA���ނ̒ȂǃA�����J���̍D�ӂ���\���o���A���̂̋K�͂������o���Ȃ��܂܂ɂ��Ƃ��Ƃ��f���Ă��܂������{���{�Ɠ��d�̘����ȑΉ��ɑ����������Ă����悤���B����ɂ͐��Ƃ�{������h�����Ĕ�s�@�ɂ���Ē����E���肵�č쐬���������}�b�v�����{���{�������������Ƃɑ��Ėҗ�Ɋ��݂����B

�@�����������̂̑�ɐ�O�������A���̍ۃA�����J�����̌��q�͋K���Ɋւ��A�@�K���̋�����d������A�A�����J���{�̓��{�ɑ���Ή���������������A�V�K���q�F�̐V�݂�30�N�Ԃ�ɔF�Ɋւ���ψ���ł̑Η��A�j�p���������ꌚ�v��𒆎~������Ƃ̓��̓ƒf��s���������̂��A��4��l�̐E�����E�w������̂�5�l�̈ψ������A���̃g�b�v�߂�̂��哝�̂ɂ��C���ł���ψ����ł��邪�A���̃��c�R�ψ��������̈ψ��ƑΗ����A�r�ˉ^��������A���C���������̂��A�˔@���\���o���E�������Ă��܂����B�A�����J���{�����ɂ����낢�날��̂��낤���B

�@����A���c�R�����C�̐^�������炩�ɂȂ����B01�N9��11���A�A�����J�ōq��@�ɂ�铯�������e���i9.11�����j���������B

�@���̎��͌�����_�����Ƃ͂Ȃ��������A�_����\��������A02�N�Ɂu���q�͎{�݂ɑ���U���̉\���v�ɔ��������ʂ̑�����邱�Ƃ��e�����ɋ`���t���閽�߂��o�����B���ꂪ�uB5b�v�őS�Ă̍ЊQ�ɑ���h�쥕ۈ��[�u�Ƃ����B

�@���R���̏��͉䂪���̌��q�͈��S�E�ۈ��@�ƌ��q�͈��S��Ջ@�\�Ƃɐ����ɓ`�B����A���̖h�쥕ۈ��[�u���������ꂽ���A�̐S�̌��q�͈ψ���ɂ́A���́uB5b�v��S������Ă��Ȃ������B

�@B5b�̏��Ɋւ��Ăͤ���̌�A�����J�����炪���̑���u���Ȃ������̂��Ƌl���āA���߂�B5b�̑��݂�m���ċ������Ƃ����B

|

| �i�n�꒬���ƃ��c�R����k�j |

�@�c�O�Ȃ���䂪���ɂ́u���S�_�b�v���������Ă���A���オ���S�Ə�����Έ��S���ƖҐM���Ă��܂�������������A����i�J�~�j�͐_�ɒʂ�����̂�����炵���B�]���đS�Ă��u�z��O�v�Ƃ��Č��������o�܂�����B

�@�������̎��A�h��[�u�������Ă���Α�ꌴ���̎��̂͂�����x�h�����͂����ƃA�����J���{�̌����ł������B

�@�Ƃ��낪NRC�ψ����ł��������c�R���́A��ꌴ���̎��̂��Ԃ��Ɍ������ē������_�́uB5b�v�����邩��ƌ����Đ�ΓI�Ȉ��S�͕ۏ���Ȃ��Ƃ��āA�uB5b�v�̌������𐭕{�ɔ������B

�@���̂悤�Ȑ܁A�A�����J���{��34�N�U��Ɍ����̐V�݂�F�߂��BNRC�̈ψ��l�̂���4�l���^���A���̓��c�R�ψ�������1�l�ŁA��]�������c�R���͎��\���o����NRC���������B

�@����3�������12�N8��27���A���c�R���͈�l�ŘQ�]����K��A�h�앞�p�Ŋ��I�̒�������A���̗l�q�����ĉ��A���̌�A��{���s�ɂ���Q�]��������ɔn�꒬����K�ˁA��k�B�����͏�Ȃ��܂�30km���ꂽ�Ó��n��ɒ�����U�����������A�������ł����˔\�������Ƃ��낾�����̂���Œm��A������픘�����Ă��܂������ƂɐӔC��ɐɊ����A��Y�������Ƃ��q�ׁA���c�R���͖ڂ����܂��ĕ����������Ƃ����B

�@�䂪���ɂ����c�R���̂悤�Ɉ��S�_�b�Ȃǂɘf�킳�ꂸ�A�^���ɂȂ��Ď��g��ł����l�ނ���l�ł������Ȃ�A�܂�������W�J�ɂȂ��Ă��������m��Ȃ��B

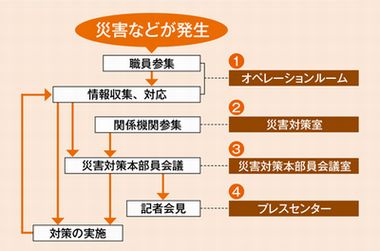

�@��@�Ǘ��Z���^�[�̑���

�@��_�W�H��k�Ў��A����t�ɋ������ė���̂��x��A�~�������̔��߂��啝�ɒx��Ă��܂������ƂȂ��A�V�������@�̒n��1�K�ɃI�y���[�V�������[����݂��A���������@��@�Ǘ��Z���^�[�Ƃ����B�i�A���A�g�D���ł͂Ȃ��j

�@��������ɉ^�p���Ă���͓̂��t������W��Z���^�[��24���ԑ̐��i5��20�l�j�ŏd�厖�́A�ЊQ�A�e�����ɔ����x�@���A�x�����A���h���A�C��ۈ����ȂNJ�@�Ǘ��ɊW����Ȓ��ƃz�b�g���C���Ō���Ă���B

�@�Ǘ����Ă���̂́u���t��@�Ǘ��āv�i���ł͂Ȃ��w�āx�j���̓��t��@�Ǘ��Ă͑啨�x�@����OB���A�C���Ă���B

�i�x�����Čo���ҁj

�@�L���̏ꍇ�͑����������A�e���q���i���C��j���������Q�d�Ƃ��ē���B

�@�ݔ��͑f���炵���@�킪�ݒu����Ă���̂��낤���ǂ�������܂��i�ߕ��Ƃ��Ă̓����͂��Ă��Ȃ��B�A���A�Ƃ��̑��߂͏�K�̎������Ŏw���������Ă����炵���B

�@�܂������m�̏�Łu����܂�v�����ߍ��Ƃ͎v���Ȃ����A�����̋M�d�Ȏ���������_�ň���Ԃ���Ă��܂����͎̂����炵���B�������̊�@�Ǘ��Z���^�[�����S�ɋ@�\���Ă�����ASPEEDI�̑��݂����m���Ă���͂��������オ���Ă��Ȃ����Ƃɕs�R�������Ȃ������̂��A�z�b�g���C���Ōq�����Ă��Ȃ���e�Ȓ��ɖ₢���킹�����Ȃ������̂��B

�@���t��@�Ǘ��Z���^�[�͑��݂��Ă������A���S�_�b��M���ăV�~�����[�V������ӂ��Ă����̂��낤���B

�@���Ă̎Q�d�{���͐i���̍��͉X�������s�������A�P�ލ��͑z��O�ŃV�~�����[�V�����̔��z���Ȃ������炵���B�s�s���ȏ��͍����N���X�̎Q�d������ׂ��Ă��܂��A�̐S�̎Q�d�������͂��߂Ƃ���Q�d�����ɂ͓͂��Ă��Ȃ������Ƃ����B

�@��@�Ǘ��Z���^�[�̑��݈Ӌ`��₤

�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B

�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����n�}�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B

�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B

�@�Ƃ��낪�����E�Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�Ȋ��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B

�@�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤���B

|

�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B

�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B

�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�ъڑ��ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B

�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B

�@��@�Ǘ��Z���^�[�͉��̂����̋M�d�ȏ���c���ł��Ȃ������̂��A���邢�͔c�����悤�Ƃ��Ȃ������̂��B�����V�~�����[�V�������J��Ԃ��Ă��ĂΕK�R�����Ƃ��čs�����Ă����͂������A�c�O�Ȃ���Ӗ��͉ʂ������Ƃ͂����Ȃ��B

�@�܂����@���f�[�^���Ȃ��܂܂ɁA3km���A5km���A10km���A20km���A30km���Ɠ��S�~���`���Ĕ��n������߂����A��@�Ǘ��Z���^�[�͂����̌���ɂ͎Q�����Ȃ��g�O�̑��݂������̂��B

�@�����ɉ����Ĕ������߂�ׂ������A�����Ɋ���Ĕ������߂�ׂ����ƈӌ���\���������������Ƃ����Ȃ��������ƂɂȂ�B�������͗��̉��l�ɂ����Ȃ������̂��낤���B���邢�́A���@�͊�@�Ǘ��Z���^�[�₻�̑��̐��@�ւ�S���������Ă����̂��B

�@���̂悤�ȏd�厖���ɂ��S��炸���ݕs�M�Ɋׂ��Ă����̂��낤���B

�@�ČR����̎����َ͖E����A���u���ꂻ�̑��݂��������炩�ɂ��Ȃ��������A1�N3�������6��18���A�����V������1�ʂŃX�b�p�����ꂽ�B

�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȓ́u���˔\�����n�}�v�𒓓��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɑ��t���A��������O���Ȃ͒S���Ȓ��ł��镶���Ȋw�Ȃƌo�ώY�ƏȂɓ]�������B���A���̋M�d�Ȏ������Z�����ɐ�������邱�ƂȂ��A�����܂��͕��u���ꂽ�������Ƃ�1�N3������ɒ����V���ɂ���ăX�N�[�v���ꂽ�B�Q�Ă��o�Y�ȕۈ��@�̒S���҂�18���ߌ�3������L�҉���s���A�����A�ى��Ȃ̂��A�ۈ��@�E��ȓ������S�R�����̋L�҉���������B

�@�R�����̓A�����J��������ꂽ�u�����n�}�v���v7�����������Ƃ͔F�߂��B���A�������A���́u�����n�}�v���ǂ�����ꂽ���́u�L�^�ɂȂ��v�ƌJ��Ԃ��ɗ��܂���A����ȏ�͎���܂���ƚ������B

�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B

�@�������A���̂��̋M�d�ȃf�[�^�����Z���^�[���ɂ���Z�������S���ł���u�Z�����S�ǁv�ɓn��Ȃ������̂��A�Ƃ����̐S�ȓ_�ɂ��Ắu����Ȃ��v���J��Ԃ������A�������A�u�����n�}�v�͓��Z���^�[���̃z���C�g�{�[�h��A2���Ɋg�傳��Čf������Ă����Ƃ̂��ƁA�]���ē������ō�Ƃ���u�Z�����S�ǁv�̌W�����ڂɂ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

�@�������A�����Ɏ�̂��Ȃ���ΑS���S�������Ȃ��A�^����ꂽ�Ɩ��͌����Ɏ��g�ނ��A�e���g���[�͈͈̔ȊO�͖��S�A�܂��ĊO���̃f�[�^���͖��������R�A�������A�����Ȋw�Ȃ��u���͋��L���ׂ������������m��Ȃ����A����ł̃��j�^�����O�����W���邱�Ƃ������Ȋw�Ȃ̒S���v�ł��邱�Ƃ������A�]���ĊC�O����́u�����n�}�v�̎�舵���ɂ��Ă͓����҂ł���F���͂Ȃ��B

�@�u�����n�}�v�̎�舵���͕ۈ��@���S��������̂Ƃ̔F����\�����A�����Ȋw�Ȃɂ͂Ȃ�痎���x�͂Ȃ����Ƃ����������B

�@����Ȃ�Ε����Ȋw�Ȃ��S�����Ă���SPEEDI�ɂ��f�[�^������Ȃ�����\���Ȃ������͉̂��̂��A���m�łȂ�����������\���Ȃ������ƕٖ����Ă��邪�A�댯�������Ă���n���F�����Ă����͂��A�ł�����߂Č���ӔC�̂��镟�������̒S���҂ɘA�����ׂ����ƍl����B

�@�Ȃ���Ȃ��܂܉����n��ɔ��Ă����l�X�͔픘���Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪���̒n��ɔ��Ă����l�X�̂Ƃ���ɁA�˔@�������i�h��ߕ��j������A�����Ȃ̂炸�u�����͊댯�����璼���ɔ��ĉ������v�Ƃ��������ĕ��̂悤�ɋ����čs�������1�s�������炵���B

�@����s�����̌W���ł͂Ȃ��Ƃ̂��ƁA�u�����n�}�v���������Ă����l�X�̒��ڍs���Ȃ̂��A���݂ł����̐��͕̂s���B

�@�ł͉��̂���قǍ������Ă��܂����̂��A���q�͋K���g�D�Ƃ��Čo�ώY�ƏȁA���q�͈��S�E�ۈ��@�A�Ɨ��s���@�l�E���q�͈��S��Ջ@�\�B���t�{�A���q�͈��S�ψ���B�����Ȋw�ȁA���ː����j�^�����O����A�S�Ă��c����s���B

�@��������Ȓ����قȂ�g�D���������̂Ƃ���1���̍ЊQ�ɑΏ������ꍇ�A���O�ɖȖ��ȑł����킹�ƁA�g�D�S�̂����f�I�ɓ�������{���y�юi�ߊ������Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�o���o���ɍs�����邱�ƂɂȂ�B

�@�܂��ɍ�����������炯�o���Ă��܂����B�o�Y�Ȃƕ����Ȋw�Ȃ����������ō�Ƃ��Ă��Ȃ���u�����n�}�v�����L�A���p���邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�܂��A���i�ߊ��ł���ׂ��������͏�W�܂�Ȃ��܂܁A����ɉ��������A���d�{�X�ɓ{�荞��Ɠ�����������A���i�ߊ��Ƃ��Ă̎��o�����܂�Ȃ��̂����i�ߕ��𗯎�ɂ��Č����d���K��A������č���������ȂNJ�@�Ǘ��̐����S�������Ă��Ȃ����Ƃ����g�̍s���ŘI�悵�Ă��܂����B

�@��ꌴ�����̂ŒS������ۈ��@�͎��̒���ɏ����W�߂��ꂸ�A�����Ă����p�ł����g�D�Ƃ��Ă�����Ƌ@�\�ł��Ȃ������B

�@�܂��A���̈ȑO�ɂ��n�k�E�Ôg�E�n�Փ��A�ߍ����̂̌x���F�����Ă��Ȃ�����A�d�͉�Ђւ̎��m�O���ӂ��Ă���A�X�ɂ͌����̎蔲���Ɏ��݂�����Ɠd�͉�ЂɎC�����Ă������Ƃ����X�Ɩ��炩�ɂȂ茴�q�̓����̗l����悵���BSPEEDI���NJ����镶���Ȋw�Ȃ��f�[�^���������Ȃ�������\�����A���\�̋`���͂Ȃ��A�����x�͂Ȃ��A�S�ēK�ɍs�������A�Ƌ��ق��J��Ԃ����B

�@�������ɍ��Ƃ��Ă͂��̐��x�̌��ׂ�F�߁A�o�ώY�ƏȂ̌��q�͈��S�E�ۈ��ǁB���t�{�̌��q�͈��S�ψ����p�~�B�������̏Ȓ��ɂ��������q�͈��S�Ɋւ��镔�ǂ�p�~���A1���ɓ������邱�ƂɂȂ����B

�@�L����5�l�ɂ��u���q�͋K���ψ���v�ƌ����Ɨ������g�D��9�����������h�ɂ��Ĉψ��C���҂�I�l���B

�@�Ɨ����̍����ψ���Ƃ��āA�Z�p�I�E���I�Ȏ����̔��f�͈ψ���ɈςˁA���͈̔͊O�̔��f�͎�����A�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�ۈ��@���s���Ă����Ɩ����́A�V���Ɋ��Ȃ̑g�D�̈ꕔ�Ƃ��āu�K�����v��ݒu���A��1��l�̐��̊����ɂȂ�炵���B

�@��ь����͖�c���������̊������Ĉ��S�f���A�ĉғ���F�߂����A����ɑ������̌����̍ĉғ��́A�V�����o����u���q�͋K���ψ���v�����S�����m���߂Ĕ��f���邱�ƂɂȂ�B�����A�ǂ̂悤�Ȋ�ɂȂ�̂��͂��ꂩ��̖�肾�B

�@���̌��߂Ă��܂����̂�

�@������܂��͕��u���ꂽ�������Ƃ�12�N6��18���A�����V��������ɂ���ăX�N�[�v����A�Q�Ă��o�Y�ȕۈ��@�̒S���҂�18���ߌ�3������L�҉���s���A�����A�ى��Ȃ̂��A�ۈ��@�E��ȓ������S�R�����̋L�҉���������B

�@�R�����̓A�����J��������ꂽ�u�����n�}�v���v7�����������Ƃ͔F�߂��B���A�������A���́u�����n�}�v���ǂ�����ꂽ���́u�L�^�ɂȂ��v�ƌJ��Ԃ��ɗ��܂����B

�@�X�ɒ�����i�߂�ƁA�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�Ɛ��ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B

�@�Ƃ��낪�����E�Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�Ȋ��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B

�@�̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�B���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B

�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B

�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B

�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B

�@��ꌴ�����̂̂��ƒ����ɃA�����J������q��@�ɂ������ŕ��ː��ʂ̏ڍׂȁu�����n�}�v������Ă����ɂ��S��炸�Z�����w���Ɋ��p�����A���̋M�d�ȃf�[�^����u���Ă������ŁA���̑��݂���F�߂悤�Ƃ��Ȃ��������{������Ƃ��̑��݂�F�߁A�o�ώY�ƏȌ��q�́E�ۈ��@�̕����p��������12�N6��26���A��F�A�x���A�Q�]�̉������K��Ӎ߂����B���̌�A����12�s������K��Ӎ߂���\��ɂȂ��Ă����B

�@���ɓ�{���s�ɂ���Q�]��������ł͏�x�ꂽ���̂ɍ����ː��ʂ̒n��ɑ����̔��҂����܂��Ă������ߔ픘���Ă��܂��������m��Ȃ����ł́A�n�꒬���Ɣ�����Ȃ��璷���Ԃ̉�k���s��ꂽ�Ƃ����B

�@�������A���̖��Ŏ��̌�1�N3�������o���Ȃ���ΐ����ȎӍ߂������Ȃ����̍��̍s���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��BSPEEDI���ł͕����Ȋw�Ȃ����S�ɒ��ق����܂܂����A�����B�v���������n���ɎӍ߂ǂ��납�A���̐������Ȃ��͈̂ӊO���A�Ɣᔻ���Ă���B����s���̒������������̑ԓx���B

�@�X�Ɍ��q�͕ۈ��@�̐X�R�P�́E���q�͍ЊQ��Ă�6��28���A�L�҉���s���A�ۈ��@�ً̋}���Ή��Z���^�[�ɂ͉����n�}�f�[�^�̎����͎c���Ă��Ȃ������B�Ɩ��炩�ɂ��A�j�������̂��A���������̂��A���݂��Ȃ��̂͊m�����Ƌ��������B

�@���݂��Ȃ��Ƌ�������Ζƍߕ��ɂȂ�炵���B

�@�ۈ��@�̐E���ɒ�����蒲�����������ʁA�ۈ��@�̍��ێ������A���Z���^�[�̕��˔ǂɓ͂����B

�@���̎����̓z���C�g�{�[�h�ɒ����Ă������̂��̐E�����ڌ����Ă������A���p�����`�Ղ͑S���Ȃ��A�X�ɏ���@�ւɕ��悤�ȂǂƂ͑S���l���Ȃ������B

�@���̎��������ː��ǂɂ͎c���Ă��炸�A���ː��LjȊO�̕����ł͎����Ƃ��Ă͎���Ă��Ȃ��Ƃ����B�]���Ĕ��U���ׂ̈̎����Ƃ��đS�����p����Ȃ��܂ܕ��u����A�����Ă��܂����̂��A�����ꂽ�̂��B

�@���̑g�D��Љ�̑g�D�́A����Ռ��I�ȏo�������N����ƁA���i�͑S�������Ă��Ȃ��f�ʂ����X�ƕ����яオ���Ă��邱�ƂɂȂ�B�܂��ɍ���̌������̂͂��̗�ŁA�䂪���̑g�D�͂���قnj��ׂ��炯�������̂��ƒɐɎv�����炳�ꂽ�B

�@�i�ߓ��ɂȂ�ׂ����t���s����Ȃ̂��������W�A���͂���\�͂Ɍ����Ă������A�������g�����Ȃ���r�Ɍ����Ă����B

�@���̊������䂪�Ȓ�����������͈͂ŁA�Ȓ��Ԃ̘A�g�ɂ͂قlj����A�c����s���̕��Q������ɏo�Ă��܂����B

�@�X�ɂ����Ώ����i�K�ʼn䍑�̐����E�����̖��ԉ�Ђł��铌���d�͂ɐU���Ă��܂������Ƃɂ���B

�@���̌��ʂ��ǂ����͎���Ȃ����A�d�͉�ЂƂ̖������r�����������o�Y�Ȍ��q�́E�ۈ��@�͉�̂���A���̑g�D�Ɉߑւ������B�A�����g�͓����炵���B

�@���ꂪ���̜����Ȃ̂��A�X�P�[�v�S�[�g�Ȃ̂��͔��f�ɖ����Ƃ��낾���A�S�ӔC�͓��t�ɂ���Ƃ͂��Ȃ������B

�@�����悤�Ȏ��́E�����Ƃ��āA�؍���300�l�]�̋]���҂��o����4���̃t�F���[���v���̂ŁA���̍����L�́u�����ӔC�v��哝�̂ɋ��߂��B

�@���̌��������炩�ɂȂ�ɂ�A�D�������̐��A���E�ƋƊE�̖����̐��A���{�̐ӔC�͑傫�����Ƃ͊m�������A���̐ӔC�͌��哝�̂ɏW�����郍�W�b�N�������B

�@���̌��ʂƂ��āu���̂�������ƑΏ��ł����A�ŏI�ӔC�͎��ɂ���v�Ƒ哝�̂͐������o�����B

�@�e���r�̉f�������Ŕ��f����̂͊댯�����~���Ԑ��ɖ�肠��Ɗ����Ă���A����ɋ삯�t�����C�m�x�@���̑D���E���̋~���Ԑ��Ɋւ��Ă��B���̌��ʂƂ��ĊC�m�x�@�����̂��̂���̂���Ă��܂����B

�@�܂��D���ȉ��̐E�������ׂ���q�~����������Đ^����ɓ����o�������ƂɊւ��ẮA�V�[�}���Ƃ��Đl�ԂƂ��Ă܂��Ƃɑ������ׂ��s�ׂł����āA�������狊�e�𗁂т邱�Ƃ͓��R�̌��ʂ����A�Y����������ނȂ��B

��Q�F�������ɃA�����J�����ŕ�����ꌴ���̂悤�Ȍ������̂��N�����ꍇ�A�Ή�����g�D�͂���̂ł��傤���H

�@A�F�A�����J���O�����q�͋K���ψ���iNuclear Regulatory Commission�ANRC�j�̓A�����J���O�����{�̓Ɨ��@�ւ̈�ł���A���O�����ɂ����錴�q�͈��S�Ɋւ���ēƖ��i���q�͋K���j��S������B

�@NRC�̋K���Ɩ���3�̎�v�ȕ�����J�o�[����B

�@���@���q�F�F���d�p�A�����p�A�J���̂��߂̎���i�A�����p�A�P���p�̏��p���q�F

�@���@�e�����F��w�A�H�ƁA�w�p�̂��߂̊e�{�݁A�y�єR�������{�݂ɂ�����e�����̗��p

�@���@�j�p�����F�j�����y�ъj�p�����̗A���A�����A�p���y�ъe�{�݂̔p��

�@NRC�g�D�͖{���i�����[�����h�B���b�N�r���s�j�A�S��4�̒n��ɕ����A���ꂼ��n���ǂ�u���A104��̔��d�p���q�F��36��̔d�p���q�F�̉^�]���ē��Ă���B

�@���̋Ɩ����e

�@���@�e���d�p���q�F�ɂ͊ē����풓���A�����̉^�]�����j�^�[����B

�@���@�l�X�ȃX�y�V�����X�g����\������鑽���̓��ʊč��`�[�����A�e�T�C�g����č����s���B

�@���@�������ʕ�҂���̒ʕ�͖{���K���ǂ̐\�����Ē�������ɂ�蒲�����s���BNRC�S�E��4,211�l�i2010�N10�����݁j

�@NRC�̈ψ��̓A�����J���O���哝�̂ɂ���Ďw������A�A�����J���O����@�̓��ӂɊ�Â��ĔC��5�N�A�ψ�5������Ȃ�B

�@5���̂����A1���͑哝�̂���ψ����y�шψ���̌��I���X�|�[�N�X�}���Ƃ��ĔC�������B

�@���݂̈ψ����̓O���S���[�E���c�R�iGregory B Jaczko�j���A2005�N1��21���u�b�V���哝�̂ɂ���đI�C���ꂽ���A2009�N5��13���I�o�}�哝�̂ɂ���čĂёI�C���ꂽ�B�i�哝�̐ꌠ�����j

�@�䍑�̕ۈ��@��A�z���邪�A���̌����͐��ŁA���������Ō������̂��N�����ꍇ�A���̑Ή��̌����͒������܂߂đS�Ĉψ����Ɉς˂���B

�@���c�R�ψ����͑f���q�����w�҂ŁA���q�͂Ɋւ��Ă͐��Ƃł���A���̈ψ�����⍲����̂��G�l���M�[�����ł���`���[�����A���̐l�̓m�[�x�������w�܁A��܂̐l���B

�@�I�o�}�哝�̂͑S�Ă̌�����^���A�哝�͎̂��̑�ɉ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�d�v�Ȍ��f��K�v�ȂƂ��Ɋւ��ẮA���������F��^���邱�Ƃ͂����Ă��A�哝�̂����߂����邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�����A����̕�����ꌴ���̂悤�ȋK�͂̎��̂��A�A�����J�����ŋN�����ꍇ�́A���̒����A�����̊�����NRC�ψ������i�ߓ��ƂȂ�S�w��������܂��B

�@����NRC���c�R�ψ�����2011�N10��4���A�c��̌�����ŕ�����ꌴ�����̂Ɋւ���،��Ƃ��āA�n�k�A�Ôg���\�z����Ă����ɂ��ւ�炸�A����u���Ȃ������̂�����A���̂͋N����ׂ����ċN�����l�Ђ��B���̌�̎��̏����̃��^�c�L�͍����@�̕s���A�S�ӔC�������Ďw���ē���i�ߓ��̕s�݁A���f�̒x���A�ӔC�]�ŁA�g�D���̂��̂̕s�����������A�ƒɗ�ȓ��{�ᔻ�̏،��������B�iCNN�j

�@�m���Ɉꍑ�̍ɑ����A���̌���A�d�͉�ЁA�n�������̓��X�Q���������삯����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ���Ύi�ߓ����A��������g�D�͑��݂��Ȃ������A�Ɣᔻ����Ă��d�����Ȃ��B

�@NRC�̌�������m�点���ɂ��W��炸�A����������A���{���{�A�d�͉�ЁA���A���̂��N���Ă���̃N�����g����������̉����\���o�܂ł��f���Ă������{���{�̑ԓx�ɓ{�肪�����o�����悤�ł��B

��Q�F������ꌴ���̎��̂̌o�߂��V�h�����h���ȏ�ԂŔ��\���Ă���ۈ��@�̐E�������܂������A�ǂ̂悤�Ȗ����Ȃ̂ł����H

�@A�F�}�슯�[�����̔��\�Ƃ͕ʂɋL�҉���Ă�����l������܂����B�����͕ۈ��@�ł���������������Ȃ̂��A�ǂ��ɏ������Ă���̂��A����Ȃ��������������Ǝv���܂��B

�@���[�����͓��t�̃X�|�[�N�X�}���ł�����A���t�̃��b�Z�[�W��`����̖�ڂŁA�v�̂悭�`���Ă���܂����B

�@����A�ۈ��@�́A���q�͈��S�E�ۈ��@���������̂ŁA�o�ώY�ƏȂɑ������@�ւŁA���q�́A���̑��̃G�l���M�[�Ɋւ����S�y�юY�ƕۈ��̊m�ۂ�}�邽�߂̋@�ցA�����G�l���M�[���̓��ʂ̋@�ւł���B

�@2001�N1��6���A�����Ȓ��ĕ҂̍ՂɐV�݂���A�����̕ۈ��������傽��C���Ƃ���s���@�ւł���B�{�@���o�Y�ȑ������ɕʊقɂ���A�n���@�ւƂ��āA�S�����v�̒n�ɎY�ƕۈ��ē��A���q�͕ۈ�������������������B

�@����@803���i�{�@443���A�ē���360���j

�@���̋Ɩ��Ƃ���

�@���@���q�͂ɌW��鐻�B�A���H�A�����A�ď����y�єp�Ƃ̎��ƕ��тɔ��d�p���q�͎{�݂Ɋւ���K�����̑������̎��Ƌy�ю{�݂Ɋւ�����S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB

�@���@�G�l���M�[�Ƃ��Ă̗��p�Ɋւ��錴�q�͂̈��S�̊m�ۂɊւ��邱�ƁB

�@���@�Ζ�ނ̎����܂�A�����K�X�̕ۈ��A�z�R�ɂ�����ۈ����̑��̏����ɌW���ۈ��̊m�ۂɂ��邱�ƁB

�@���@���������ɌW��鍑�ۋ��͂Ɋւ��邱�ƁB

�@���@�O�e���Ɍf������̂̂ق��A�@���Ɋ�Â��o�Y�Ȃɑ�����鎖���B

�ȏオ�{�@�̋Ɩ��ł���A�o�Y�Ȃ�1�@�ւł���B

�@�]���āA�ۈ��A��������̂ŁANRC�̂悤�ȓƗ��@�ւł͂Ȃ��A���̂ɍۂ��Ă͒��ڂ̒������ɑΏ�����@�ւł͂Ȃ��B

�@�����̑唼�͕ۈ��@�̑��݂�m��Ȃ������B���̑��݂�m�����̂͌������̂̌o�ߔ��\���A�ۈ��@�̐E�����V�h�����h���̔��\�ŁA�I���Ǝv���A�����ĕۈ��@�Ƃ͂ȂɁA�ƂȂ�A���q�͂̊ē������ƒm��A���̂�h���Ȃ��������肩�A�����ɒm�点��ׂ������B�����̂����삵���̂��A�N�̂��߁A�Ȃ�̂��߁A���݉��l���̂��̂�����Ă���B

�@����̕�����ꌴ�����̂��A���q�͗��p�𐄐i����o�Y�Ȃ��猴�q�͈��S�E�ۈ��@���o���邩�ǂ����A���i�ƌ����͕ʑg�D�ɂ��ׂ��s�������͂��߁A���t�{�ւ̈ڊǁA���͍ЊQ�����ږh�~�ɖ��߂邱�Ƃ��ł��鑍���ȏ��h���Ƃ̍ĕ҂���������邾�낤�B

�@���̕ۈ��@�̐E���͌����ɏ풓���Ă���A���̌�͌���Ɏc���Ė{�@�A���@���ɏ����`��������̂��낤����ǁA�������ƕ��������֔��A�X�ɌS�R�s�֔��A������Ȃ̂��A�㕔����̎w���Ȃ̂�����܂���B�������A���d�̐E���u�t�N�V�}�E�t�B�t�e�B�v�͌���Ŋ撣���Ă���Ă���̂ɁA�����Ў藎���̋C�����܂��B

��Q�F���{���{�͏����B���Ă���̂ł͂Ȃ����A�������Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƊO�����f�A����啪�������ꂽ�悤�ł����A�z���g�ɉB���Ă����̂ł����H

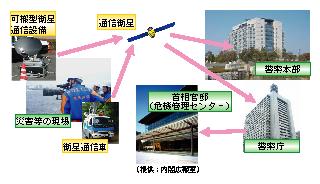

�@A�F�܂��ɒʐM�q������ŁA���E���ɑ���ꂽ���܂����Ôg�̉f���ɁA�e���r�̑O�ɓB�t���ɂȂ�A���E���ɏՌ����������B����ɑ����Č����̎��́A�Ď��q���Ő��f�����Ŕj�������̉f���ɁA�����C�����A���q�F�̔����Ɖ��߂��Ă��܂�������A���k�n���E�֓��n������ł��邾�낤���f�����悤�ł��B

�@������ݓ��O���l�͉��ɂƍ��O�ւƔ��Ă������B�ݓ��e����g�فA�̎��ق͑S�͂������ē��k�E�֓��ݏZ�̎������ɓd�b�ʼn��x�������Ăт������B

�@����͍ŏ��A�����J���{���A�ݓ��A�����J�l�ŕ�����������80km�����ɏZ�ރA�����J�l��ΏۂɌ��O�����g�ق�ʂ��ĘA�����͂��߂����Ƃ���A���̍ݓ���g�ق��玩�����ɑ���Ăɔ��x�����������̂ł��B

�@�O�����{��25�N�O�̃`�F���m�u�C���������̂̔ߎS�����O���ɂ���A�����̃\�A���{�͎��̂����\�����A���ː��������������ɏ���ĔE�т���Ă������|�A�ŏ��ɋC�t�����̂́A�y���������ꂽ�X�G�[�f���̌����ŁA�Ď��p�̃K�C�K�@�[�J�E���^�[�̌x����A���[�^�[�̎w�j�͒��ˏオ�����B

�@�W���͓����q�F�̎��̂��Ƌ����Ē����������A���̒���Ȃ��A���̂������[���b�p�e�n�ɂ��錴���A�������A��w���ł��K�C�K�@�[�̌x�A���[�^�[�̋}�㏸�A�呛���̂����Ɋe�n�̕��ː������̔Z�W�A���̕��̕�������T��A�����_�̓\�A�������Ɠ��肵�����A�\�A���{�͒��فA�ܘ_�}�X�R�~�⒲���c�̓����͔F�߂Ȃ��A�����A��ނ͏o���Ȃ��A

�@�]���āA�����Ŋϑ����Đ������邱�Ƃ����o���Ȃ������̂ŗ]�v�ɋ��|���������B

�@���̌��ǂ����邩�猴�q�F�����ɊS�����܂�A���x�̕�����ꌴ���́A�����{��k�ЂŒn�k�A��Ôg�Ő��E�������ڂ��Ă������ő����ċN�������߂ɐ��f�����̉f���𐢊E�������߂Ď����̂ŁA�����C�����ɂ�錴�q�F�{�̂̔����Ɗ��Ⴂ���A�`���C�u�C���̔����͂P�@�ł������A���������͂R�@�ғ����Ă���A�P�������A�R�������A�����A�Q�������������オ��Ƒ����A���E�����`�F���m�u�C�����y���ɑ傫�ȏd�厖�́A�ɒ[�Ɍ������̐��̏I������킹��܂ł������B

�@�]���āA���{���M�͐̕��܂����ߎS�Ȃ��̂ɂȂ邾�낤�A�v���Ă������A�ۈ��@�̔��\�͉��̂����{�l�������Ă��Ӗ��s���ȃV�h�����h���ȉ����A�O���l�L�҂ɂ͗����ł��Ȃ��L�҉�A�}�슯�[�����̐��{���\������͂悢���A�o�߂����̔��\�ʼn��s�����Ȃ��A��������b�ʖ�͂����Ă��A�����ʖ�͂Ȃ��Ў藎���̋L�҉�ł����B

�@������A�ۈ��@���O���l�����̋L�҉������Ă���ACNN�ł��̒��p�������B

�@�ۈ��@�̐����R�c�����S�����Ă���A�������������₪����܂������A����܂�����̈��������ɐ���Ȃ��悤�ȉ����ɏI�n�A�L�҉�ɗՂL�ҒB�͉����Ă����悤���B

�@����Ɍ���Ɏ�ނɍs���Ȃ����ǂ������v�������������̂ł��傤�B�L�҉�̌�ŁA�P�L�҂��H���A�{�Ђ�������ƌ@�艺�����L���𑗂�Ɩ�̍Ñ������A���\�����Ȃ��A�������o�߂����̕\�ʂ����ŁA����L�������Ȃ��̂ŁA���{���{�͉����d������B���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ�����͓̂��R�A�������̗l�ȋL���𑗂����悤���B

�@�������A���Ă̑�{�c���\�̂悤�Ȉӎ��I�ɋ��ӂ̔��\���������A�Ƃ������̓[���ł͖����ł��傤���A���Ȃ������Ǝv���B

�@�ŏ��̐��{���\�ł̓��x��4�����Ƃ��Ă��܂�������A�X���[�}�C�������̂��͒Ⴂ���炢���Ƃ����S���Ă��܂������A���̔��\�̓��x��5�ɂȂ�A����Ƀ��x��7�ƈ����グ���Ɣ��\���ꂽ�Ƃ��̓`�F���m�u�C���Ɠ������x�ƒm���ċV�����B

�@�e���r�Ō��q�͂̐��Ƃ�������Ă������A���ŗ�₵�Ă����Α��v�A�䍑�̋Z�p�͂������Ă���Ύ�������̂͋߂��ƁA���Ă������A���x��7�Ɉ����グ���Ă���͉���҂��ԑg��������Ă��܂����B

�@�O���ł̕ł́A���d�A���{���{�̐ӔC�Njy�̘_���������A���Ƀt�����X�E���f�A�͌������荞��ł����B���d�̃g���u���B���A�u�Ӗ��ƕs������10�N�v�A���̌�̌��ʂ��̊Â��A���{�ɂ͌��q�͂̐��Ƃ͂��Ȃ��A�Ƃ܂Œf���Ă���B�h�C�c�ł́u���̋��|�����v�u�����ɕ��ː��̉_�v�Ɣ����������悤�ȋL���������A���V�A�A�����A�؍������E�̃��f�A���������ĕ��͓̂��{���{�A���d�̌��ʂ��̊Â��A���ɉ��Ή��A�����݂̓����w�E�A�܂���萳�m�ȏ������Ȃ�A�����J���{�Ɏ�ނ��������m�����A�Ƃ̔���������������B

�@���{���{�̏�����B���̐^���͂ǂ̒��x�Ȃ̂��͕�����Ȃ����A�����̓��h�A���]��Q��|��ĉߏ��]���������炢�͂������悤�����A�܂��A���d���̂������o���ɂ���ł����悤�ŁA���̑O�ł�������ₖ��A�B���H��A�����̓������ݏ��������x����莋���ꂽ�O��������A���R���̌���������Ă��邾�낤�Ɛ�������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�O�����f�A����͔ᔻ�I�ȕ����������������A����Ȃ��̂Ő��_�ő�U���ȋL�������ꂽ�̂��������B

�@��M�����Ȃ�����A���邢�͏��̌��ʁA�������ē��{�ɑ��鈫��������A�M�p�������Ă��܂������ƂɂȂ�B

�@�S�Ă̂��ƂɌ����邱�Ƃ͓��{�l�͏�M����肾�B�B��������͍̂��������B

��\�́@SPEEDI���

|

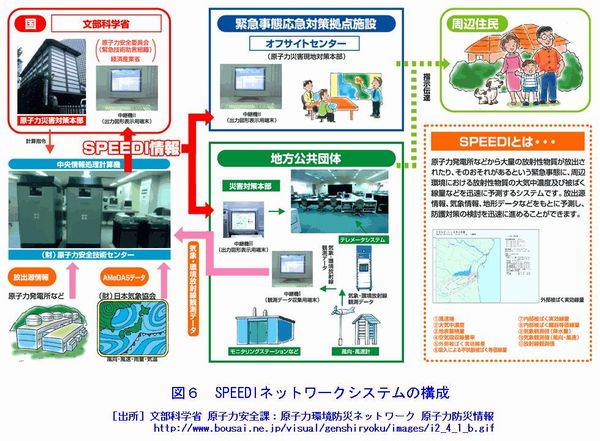

�@SPEEDI�Ƃ�

�@SPEEDI�@�ً}���v�����˔\�e���\���l�b�g���[�N

�iSystem for Prediction of Environmental Emergency Dose Information�j

�@�����Ȋw�ȏ��ǂ̍��c�@�l�E���q�͈��S�Z�p�Z���^�[���^�p����A���˔\�̉e����\�����邽�߂̃V�X�e���B

�@���q�͔��d���Ȃǂ̎��̂ɂ���ʂ̕��ː����������o���ꂽ�ꍇ�A�Ⴕ���͑��̋��ꂪ����Ƃ����ً}���Ԕ����ɑ��āA���o���̏����ӂ̋C�ۏ�����n�`�f�[�^�Ɋ�Â��A���ӊ��ɂ�������ː������̑�C���Z�x��픘���ʂ̂ȂNJ��ւ̉e����\������V�X�e���B

�@SPEEDIINNET�@���h��N�l�b�g

�@SPEEDI�ɂ�2�̖���������B

1�A���q�ً͂̋}���ɂ����āA����W���{�����h���̌�����i�߂�ۂɁA���ː������ɂ����ւ̉e���\��������邱�ƁB

�\�����ɂ́A��C�̕����A�����A��C���̕��ː������̔Z�x�A�ړ������A���x���A�O���픘�ɂ��������ʁA�z���ɂ��b��B�������ʂ�����B

2�A�S���̌��q�͎{�ݎ��ӂ̊����ː��Ď��ƈُ펙�̒ʕ�B

SPEEDI�ł́A�S���̊W���{��������E�Ď����Ă��錴�q�͎{�ݎ��ӂ̊����ː��f�[�^���A�펞�I�����C���ŁA10�����Ɏ��W���āA�����̊����ː��f�[�^�������l���������ꍇ�A�����I�Ɍ��q�͖h�ЊW�ҁi���q�͋K���ψ���A���q�͈��S�Z�p�Z���^�[�j�̌g�ѓd�b�ɒʕ��B

���{�����ɂ̓t�@�b�N�X�ŏ��͏ڍׂȐ}�ʂ�������B

|

�@SPEEDI�̊J���E�^�p�̌o��

�@���a54�N3���ɔ��������A�����J�E�X���[�}�C���A�C�����h���q�͔��d�����̂��_�@�ɁA���a55�N�ɓ��{���q�͌������ɂ����āA���̔������Ə����ӊ��̕��ː������̕��z�Ɣ픘���ʂȂǂ̗\���̂���SPEEDI�V�X�e���̐v���J�n�A���a59�N�Ɋ�{�V�X�e���������A���V�X�e���̊J���ɂ����Ă͌v�Z���f���������邽�߂ɁA��O�g�U�����A���Ր��ϑ��A�����������̊e��������J��Ԃ��A�\�����x�̊m�F���Ȃ��ꂽ�B

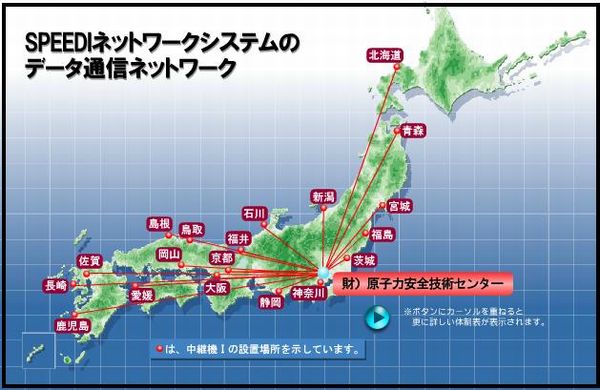

�@���a59�N����l�b�g���[�N���̂��߂̒������s���A���̗��N���畟�����A���ꌧ�Ȃǂ�ΏۂƂ���SPEEDI�l�b�g���[�N�V�X�e���̈ێ��E�^�p���J�n�����B

�@����2�N�ɒ�������v�Z�@���i�����j���q�͈��S�Z�p�Z���^�[�ɐݒu����A���݂̉^�p�`�ԂɂȂ����B

�@���̌�l�b�g���[�N�͂��g������ĕ���14�N�ɂ�19���{���ƂȂ�A�X�ɑS��22�����ɐ������ꂽ�I�t�T�C�g�Z���^�[�Ƃ��ڑ����ꂽ�B

�@���̊ԁA�n�[�h�E�F�A�[�̐i���ɂƂ��Ȃ���������v�Z�@�A���p�@�P�y�ђ��p��Q�̍X�V���s��ꂫ���B

�@����17�N1���ɂ́A�C�ۗ\���̕��@���͂��߂Ƃ��āA�\�����x�̌����}�邽�߂ɉ��ǂ��ꂽ�v�Z���f���ւ̍X�V���s��ꂽ�B

|

|

�@AMeDAS

�@�A���_�X�iAMeDS�j�iAutomated Meteorological Data Acquisition System�j

�@�C�ے����Ǘ����鍑����1,300�ӏ��̖��l�C�ۊϑ����u����d�b����Ńf�[�^�����Ԗ��ɋC�ے��̃R���s���[�^�ɑ��荞�܂��B

�@�ϑ�����C�ۗv�f�́A�~���ʁA�C���A���Ǝ��ԁA�����A������4�v�f�ł���B

�@�ϑ��œ���ꂽ�f�[�^��ISDN����Ȃǂ�ʂ��ċC�ے����̒n��C�ۊϑ��Z���^�[��10�����ɏW�M����A�f�[�^�̕i���`�F�b�N���o����S���ɔz�M�����B

�@�A���_�X�̃f�[�^�́A�C�ے�HP�Ō��J�����悤�Ȓn�}�A�\�`���̊ϑ��l�Ƃ��ė��p�����ق��ɁA���l�\��̓��̓f�[�^�Ƃ��ėp������B

|

|

�@�l�ʂ�n���ɂ��A���_�X���u�͐������ݒu����Ă���A����3��11���ɓd�b����Ɉꕔ��Q���������̂��A���͌��݂�10�����ƂɊϑ��f�[�^�𑗂葱���Ă����B

�@SPEEDI�͕����Ȋw�ȏ��ǂ̊O�s�c�̂ł��錴�q�͈��S�Z�p�Z���^�[���^�c���Ă���A��������v�Z�@�𒆐S�Ƃ��ĊW�{�ȁA�W���{���A���{�C�ۋ���A�I�t�T�C�g�Z���^�[���ƃl�b�g���[�N�Ō���Ă���A�W���{������̋C�ۊϑ��_�f�[�^�ƃ����^�����O�|�X�g����̕��ː��f�[�^�A�y�ѓ��{�C�ۋ�����GPV�i�i�q�_�����j�f�[�^���펞���W���ً}���ɔ����Ă���B

�@��ꌴ�����̎��ɂ́A11����ɂ͕��o��������ɁA�����A�����A���ː������̑�C���Z�x�A�픘���ʓ��̗\���v�Z���s���A�����̌��ʂ́A�l�b�g���[�N��ʂ��ĕ����Ȋw�ȁA�o�ώY�ƏȁA���q�͈��S�ψ���A�W���{���ɑ���ꂽ�B

�@���@�ɂ�12�������ɓ͂���ꂽ�B���������ɂ��t�@�b�N�X�ŏ��͑����Ă����B

�@����������A�Ɗ��@���������������������A���͂������B���������x�����x���t�@�b�N�X�ő����Ă������Ƃ͎������B

�@����̒����ɂ��ƁASPEEDI���͕��������ɓ͂��Ă������Ƃ������B

�@���������ЊQ���{���i���������\����24�N5��19���j

�ۈ��@����Fax�ɂ��3��13��10��37����M�A3��12������3��13���܂ł̎��Z���ʂ���M�B

NUSTEC����d�q���[���ɂ��3��15�����A3��15��8���̎��Z���ʂ���M�B

�@�����̌����i����24�N5��23�����\�j

NUSTEC����d�q���[���ɂ�蕟��������3��12��23��54���ɑ��M�����B

NUSTEC����d�q���[���ɂ��3��11��23��49���A���q�̓Z���^�[�֑��M�B

�@�������̑���Ɋւ������̌���

���ЊQ���{���ɂ�����SPEEDI���̎�M�J�n��3��12��23��54���ł���A3��16��9��45���܂ł�86�ʂ�SPEEDI������M���Ă������Ƃ������B

����͍��̌����ƈ�v�����B

���̊ԁA��M����86�ʂ�SPEEDI���̂����AUSB�������[�A������Ƃ��ĕۊǂ���Ă����̂�21�ʂ̂݁A�c���65�ʂɊւ��Ă͓d�q���[���f�[�^�̎c���L�^�͏������Ă��邱�Ƃ����������B

�@��SPEEDI������M���Ă��Ȃ���S�����p�o���Ȃ���������

�@�E���ЊQ���{���ɂ�����SPEEDI���̎�舵���K��̕s��

�@�E���ЊQ���{���ɂ�����g�D�Ή��̕s��

�@�E�d�q���[����M�e�ʂ̐���

�@�����̑Ή��̖��_

�@�E���ЊQ���{�������ǂɂ�����SPEEDI���̏�L�ӎ��s��

�@�E���ЊQ���{�������ǂɂ����錧�ƍ��̌����̑���ɌW���ڍג����̜��

�@���̌��ʂƂ��āASPEEDI���͌��ЊQ���{���ŗ��܂��Ă��܂��A�̐S�̔픘�̋���̂���n��ɂ͓`��炸�A�������m���ɂ��͂Ȃ����悤�ŁA�������̑g�D�Ƃ��Ă��s�������������Ƃ�\�I���Ă��܂����B

�@���̓_�Ɋւ��ẮA���{�����ł���ςȕs�������邱�Ƃ����������B

�@3��12�������A���@�ɂ�SPEEDI���͓͂��Ă����B����A�}�슯�[�������F�߂��B�܂�SPEEDI�̉^�p�͕����Ȋw�Ȃł���A���t�̈���ł��镶���Ȋw��b�͊��@�ɋ����̂����當���Ȋw�Ȃ���A���͂����Ă����͂������A�������ɂ͓`����ċ��Ȃ������݂������B

|

|

�@SPEEDI���͂������̂�����͍ō��i�ߕ��ł��銯�@�ɏオ���Ă���͂������A���������Ă��܂����̂��A���������̂��͂킩��Ȃ����A���t�Ƃ��Ă͒N���C�t���Ă��Ȃ������Ƃ����ُ펖�Ԃ��N���Ă��܂����B

�@���͔c�����Ă���

�@2011�N3��11���A���̔����A11����ȗ����q�͈��S��ۈ��@���A12��������͕����Ȋw�Ȃ��������Z�����B

�@���̎��Z�ł́A��ꌴ���̃v�����g�f�[�^��z�M����ً}��x���V�X�e���iERSS�j�̃f�[�^���g�p�s�\�ɂȂ��Ă������߁A���ː��������o�ʂ̏����ɂ��ĉ��z���̃f�[�^���̉�������Čv�Z���A���ۂ̕������Ȃǂ�20km�`100km�l�����x�̒n��ɂ��Ĉ�莞�Ԍ�̊e�n�̑�C���Z�x�A�n�\�~�ϗʂȂǂ�SPEEDI�ɂ���ĎZ�o���A���̌�5,000���ȏ�̎��Z�\������Ă����炵���B

�@���R3��14���̒i�K�œ��{���{�@�ւ�SPEEDI�̏ڍׂȗ\�z�}��c�����Ă����B�Ƃ��낪���̂����\���Ă��Ȃ��B

�@���������Ƃ͗V�������W�c�A�g�D�A�w�����ߌn�����͂����肵�Ȃ��Ɠ������Ƃ��Ȃ��킪���Ǝ��̗��_�����݂����炵���B

�@���������̋M�d�ȏ��͌��\����邱�Ƃ��Ȃ��A�W�e���ɂ������m�点�Ă��Ȃ��B�i������ɂ�SPEEDI�̏�ꕔ�����ꂽ�炵���A��M�����Ȃ����炸���u���Ă����B�������ɂ��t�@�b�N�X�ő����Ă��Ă����j

�@�������ЊQ���{���ɂ͊m���Ƀt�@�b�N�X����M���Ă����B�ł͉��̌��n�ɏ�����Ȃ������̂��B

�@���̂ȂA���̓����́u���Z�Ȃ̂ō����ɖ��p�ȍ����������������Ɣ��f�������炾�v�ƕٖ����Ă������A���̂悤�ȕٖ����ʗp����̂��B��Ў҂̑��݂Ȃǖ������A�ӔC���͑S���Ȃ�����l�̉��B

�@���������͒m�����͂��ߌ�������SPEEDI���̑��݂��环��Ȃ������ƕٖ������B�ӔC���ǂ̒��x�����Ă��邩�͐��������B

�@��������߂ɉ����n��ɗ��܂��Ă�����A�ъڑ��̂悤�ɉ����x�����ɂ��w�肳��Ȃ��܂܂ɒ����ԕ��u����Ă��܂��悤�Ȋ�@�Ǘ��ȑO�̏X�Ԃ����炯�����Ă��܂����B

�@���̓_�Ɋւ��č���ł��Njy����A���N6��17���̎Q�c�@�����{��k�Е������ʈψ���ŁA�c���̎���ɑ��āA�����Ȋw��b��SPEEDI�̏������\���Ȃ��������R���u���n��Ȃ������̂Ōv�Z�ł��Ȃ������v�Ɠ��ق��A�X�ɒNj������Ɓu�v�Z���Ă������Ƃ�m��Ȃ������v�ƕى����J��Ԃ����B

�@7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ�o�t����ː쒬���i�����j���������̒���ɃA�����J���{�����Ă��ꂽ�u�����n�}�v�Ƃ���ɂƂ��Ȃ��ϑ����͎����𐭕{�����\���Ȃ��������Łu��X���[�X�ɏo�Ă���Γ�����������ς��Ă����B�Ȃ�̂��߂̏��B���Ȃ̂��[�������Ȃ��v�Ɛ���k�킹���B

�@���̈�ː쒬�����،������A�����J���{�́u�����}�b�v�v�ɂ��Ă��\���q�ׂ����B

��SPEEDI���ȊO�ɂ��������i�����n�}�j���������B

�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B

�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����}�b�v�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B

�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B

�@�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�̊��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B

�@�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�Ɛ�������B

�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B

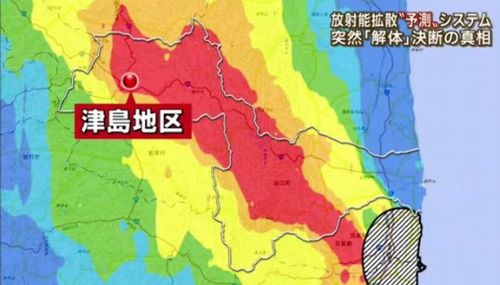

|

�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B

�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�ъڑ��ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�s�v�c�Ȃ��Ƃ��N�����B�Q�]���ԉF�ؒn��ɔ��Ă����l�B�̑O�ɔ������̉��l������A�����͊댯�����瑁��������Ǝw���A���̗l�ɋ����Ă����炵���A���������O�������Ȃ̂炸�����Ă��܂������A����̗����ł������̐E���ł��Ȃ��炵���A�Ɖ\���Ă����B

�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B

�@�Ƃ��������@�ɂ�SPEEDI���ǂ̕����Ȋw��b�A�A�����J���{������ꂽ�u�����}�b�v�v��SPEEDI���v�Z�������ː������g�U�\�z�}�̗���������Ă����͂��̌o�Y��b�ƌ��q�͈��S�E�ۈ��@�����A�X�ɂ͌��q�͈ψ����܂ł��l�߂Ă���ɂ��S��炸�A���@�ɂ͑S�����オ���Ă��Ȃ��A���̂��Ƃɋ^��������Ȃ������̂��B�Ȓ��̒��Ƃ͒P�ɂ�����ɉ߂��Ȃ������̂��낤���B

�@��@�Ǘ��Z���^�[�̑��݈Ӌ`��₤

�@��@�Ǘ��Z���^�[�͉��̂����̋M�d�ȏ���c���ł��Ȃ������̂��A���邢�͔c�����悤�Ƃ��Ȃ������̂��B�����V�~�����[�V�������J��Ԃ��Ă���ΕK�R�����Ƃ��čs�����Ă����͂������A�c�O�Ȃ���Ӗ��͉ʂ������Ƃ͂����Ȃ��B

�@�܂����@���f�[�^���Ȃ��܂܂ɁA3km���A5km���A10km���A20km���A30km���Ɠ��S�~���`���Ĕ��n������߂����A��@�Ǘ��Z���^�[�͂����̌���ɂ͎Q�����Ȃ��g�O�̑��݂������̂��B

�@�����ɉ����Ĕ������߂�ׂ������A�����Ɋ�Â��Ĕ������߂�ׂ����ƈӌ���\���������������Ƃ����Ȃ��������ƂɂȂ�B�������͗��̉��l�ɂ����Ȃ������̂��낤���B

�@���@�͊�@�Ǘ��Z���^�[�₻�̑��̐��@�ւ�S���������Ă����̂��B

�@���̂悤�ȏd�厖���ɂ��S��炸���ݕs�M�Ɋׂ��Ă����̂��낤���B

�@�ČR����̎����َ͖E����A���u���ꂻ�̑��݂��������炩�ɂ��Ȃ��������A1�N3�������6��18���A�����V������1�ʂŃX�b�p�����ꂽ�B

�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȓ́u���˔\�����n�}�v���A�����đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɑ��t���A��������O���Ȃ͒S���Ȓ��ł��镶���Ȋw�Ȃƌo�ώY�ƏȂɓ]�������B���A���̋M�d�Ȏ������Z�����ɐ�������邱�ƂȂ��A�����܂��͕��u���ꂽ�������Ƃ�1�N3������ɒ����V���ɂ���ăX�N�[�v���ꂽ�B�Q�Ă��o�Y�ȕۈ��@�̒S���҂�18���ߌ�3������L�҉���s���A�����A�ى��Ȃ̂��A�ۈ��@�E��ȓ������S�R�����̋L�҉���������B

�@�R�����̓A�����J��������ꂽ�u�����n�}�v���v7�����������Ƃ͔F�߂��B���A�������A���́u�����n�}�v���ǂ�����ꂽ���́u�L�^�ɂȂ��v�ƌJ��Ԃ��ɗ��܂����B

�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B

�@�������A���̂��̋M�d�ȃf�[�^�����Z���^�[���ɂ���Z�������S���ł���u�Z�����S�ǁv�ɓn��Ȃ������̂��A�Ƃ����̐S�ȓ_�ɂ��Ắu����Ȃ��v���J��Ԃ������A�������A�u�����n�}�v�͓��Z���^�[���̃z���C�g�{�[�h��A2���Ɋg�傳��Čf������Ă����Ƃ̂��ƁA�]���ē������ō�Ƃ���u�Z�����S�ǁv�̌W�����ڂɂ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

�@�������A�����Ɏ�̂��Ȃ���ΑS���S�������Ȃ��A�^����ꂽ�Ɩ��͌����Ɏ��g�ނ��A�e���g���[�͈͈̔ȊO�͖��S�A�܂��ĊO���̃f�[�^���͖��������R�A�������A�����Ȋw�Ȃ��u���͋��L���ׂ������������m��Ȃ����A����ł̃��j�^�����O�����W���邱�Ƃ������Ȋw�Ȃ̒S���v�ł��邱�Ƃ������A�]���ĊC�O����́u�����n�}�v�̎�舵���ɂ��Ă͒S�����łȂ���Ή�ւ����A�C�O����̏���S������S�����͑��݂��Ȃ��A�]���Ė������ē��R�Ƃ̔F���ł����Ȃ��B

�@�u�����n�}�v�̎�舵���͕ۈ��@���S��������̂Ƃ̔F����\�����A�����Ȋw�Ȃɂ͂Ȃ�痎���x�͂Ȃ����Ƃ����������B

�@����Ȃ�Ε����Ȋw�Ȃ��S�����Ă���SPEEDI�ɂ��f�[�^������Ȃ�����\���Ȃ������͉̂��̂��A���m�łȂ�����������\���Ȃ������B�ƕٖ����Ă��邪�A�댯�������Ă���n���F�����Ă����͂��A�ł�����߂Č���ӔC�̂��镟�������̒S���҂ɘA�����ׂ����ƍl����B

�@�Ȃ���Ȃ��܂܉����n��ɔ��Ă����l�X�͔픘���Ă��܂����B�Ƃ��낪���̒n��ɔ��Ă����l�X�̂Ƃ���ɁA�˔@�������i�h��ߕ��j������A�����Ȃ̂炸�u�����͊댯�����璼���ɔ��ĉ������v�Ƃ��������ĕ��̂悤�ɋ����čs�������1�s�������炵���B

�@����s�����̌W���ł͂Ȃ��Ƃ̂��ƁA�u�����n�}�v���������Ă����l�X�̒��ڍs���Ȃ̂��A���݂ł����̐��͕̂s���B

�@�ł͉��̂���قǍ������Ă��܂����̂��A���q�͋K���g�D�Ƃ��Čo�ώY�ƏȁA���q�͈��S�E�ۈ��@�A�Ɨ��s���@�l�E���q�͈��S��Ջ@�\�B���t�{�A���q�͈��S�ψ���B�����Ȋw�ȁA���ː����j�^�����O����A�S�Ă��c����s���B

�@��������Ȓ����قȂ�g�D���������̂Ƃ���1�̍ЊQ�ɑΏ������ꍇ�A���O�ɖȖ��ȑł����킹�ƁA�g�D�S�̂����f�I�ɓ�������{���y�юi�ߊ������Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�o���o���ɍs�����邱�ƂɂȂ�B

�@�܂��ɍ�����������炯�o���Ă��܂����B

�@�o�Y�Ȃƕ����Ȋw�Ȃ����������ō�Ƃ��Ă��Ȃ���u�����n�}�v�����L�A���p���邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�������A�c����s���̕��Q���o���Ƃ̔F�������A�c����s���̒��_�͓��t���B�ɂ�������炸�A�����̋M�d�ȏ���i�ߊ��ł���ׂ��������͏�W�܂�Ȃ��܂܁A����ɉ��������A���d�{�X�ɓ{�荞��Ɠ�����������A���i�ߊ��Ƃ��Ă̎��o�����܂�Ȃ��̂����i�ߕ��𗯎�ɂ��Č����d���K��A������č���������ȂNJ�@�Ǘ��̐����S�������Ă��Ȃ����Ƃ����g�̍s���ŘI�悵�Ă��܂����B

�@��ꌴ�����̂ŒS������ۈ��@�͎��̒���ɏ����W�߂��ꂸ�A�����Ă����p�ł����g�D�Ƃ��Ă�����Ƌ@�\�ł��Ȃ������B

�@�܂����̈ȑO�ɂ��n�k�E�Ôg�E�n�Փ��A�ߍ����̂̌x���F�����Ă��Ȃ�����A�d�͉�Ђւ̎��m�O���ӂ��Ă���A�X�ɂ͌����̎蔲���Ɏ��݂�����Ɠd�͉�ЂɎC�����Ă������Ƃ����X�Ɩ��炩�ɂȂ茴�q�̓����̗l����悵���B

�@SPEEDI���NJ����镶���Ȋw�Ȃ��f�[�^���������Ȃ�������\�����A���\�̋`���͂Ȃ��A�����x�͂Ȃ��A�S�ēK�ɍs�������A�Ƌ��ق��J��Ԃ����B

�@�������ɍ��Ƃ��Ă͂��̐��x�̌��ׂ�F�߁A�o�ώY�ƏȂ̌��q�͈��S�E�ۈ��ǁB���t�{�̌��q�͈��S�ψ����p�~�B�������̏Ȓ��ɂ��������q�͈��S�Ɋւ��镔�ǂ�p�~���A1�ɓ������邱�ƂɂȂ����B

�@�L����5�l�ɂ��u���q�͋K���ψ���v�ƌ����Ɨ������g�D���A9�����������h�ɂ��Ĉψ��C���҂�I�l���B

�@�Ɨ����̍����ψ���Ƃ��āA�Z�p�I�E���I�Ȏ����̔��f�͈ψ���ɈςˁA���͈̔͊O�̔��f�͎�����A�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�ۈ��@���s���Ă����Ɩ����́A�V���Ɋ��Ȃ̑g�D�̈ꕔ�Ƃ��āu�K�����v��ݒu���A��1��l�̐��̊����ɂȂ�炵���B

�@��ь����͖�c���������̊������Ĉ��S�f���A�ĉғ���F�߂����A����ɑ������̌����̍ĉғ��́A�V�����o����u���q�͋K���ψ���v�����S�����m���߂Ĕ��f���邱�ƂɂȂ�B�����A�ǂ̂悤�Ȋ�ɂȂ�̂��͂��ꂩ��̖�肾�B

���A�����J�̑Ή�

�@�����{��k�Ђ̔�Q�~���ŃA�����J�R�́u�F�B���v�Ƃ��đ�K�͂ȉ��������������B

�@�A�����J�����̊����Ƃ��āA������ꌴ�����̔����㒼���Ƀ����[�����h�B�ɂ���NRC�I�y���[�V�����Z���^�[�ɂ��ꂼ��̐��Ƃ��W�����A�������W���Ė�2�����ɂ킽�芈�������Ƃ̂��ƁA���̊ԁA���f�����̕K�v���ȂǓK�ȃA�h�o�C�X�𑗂葱�������A�u�����n�}�v���l�A�i�ߓ��s�݂̂킪���ł͊��p�ł��Ȃ������炵���B

�@����NRC�ψ����ł������O���S���[�E���c�R����2011�N10��4���A�A�����J�c��E������ŏؐl�Ƃ��ēo�d���A������ꌴ�����̂ɂ��ď،������B

�@����ɂ��ƒn�k�A�Ôg�͗\�z����Ă������Ƃł���A���̑��S�������Ă��Ȃ������̂͑Ӗ��ł��薳�ӔC�ȑ̐��ɂ����̂ŋN����ׂ����ċN�����l�Ђł���ƕ����B

�@���̌�̏����Ɋւ��Ẵ��^�c�L�͎i�ߓ��̕s�݁A�����@�̕s���A���f�̒x���A�ӔC�]�ŁA�g�D�̕s�����X�A�җ�ȓ��{�ᔻ���،������B

�@�����͎w�E�̒ʂ肾���甽�_���o���Ȃ����A���̒��㑦���ɉ�����\���o�āA���ނ̒ȂǃA�����J���̍D�ӂ���s�ׂ����̂̋K�͂������o���Ȃ��܂܂ɂ��Ƃ��Ƃ��f���Ă��܂������{���{�Ɠ��d�̘����ȑΉ��ɑ����������Ă����悤���B

�@����ɂ͐��Ƃ�{������h�����Ĕ�s�@�ɂ���Ē����E���肵�č쐬���������}�b�v�����{���{�������������Ƃɑ��Ėҗ�Ɋ��݂����B

�@�����������̂̑�ɐ�O�������A���̍ۃA�����J�����̌��q�͋K���Ɋւ��A�@�K���̋�����d������A�A�����J���{�̓��{�ɑ���Ή���������������A�V�K���q�F�̐V�݂�30�N�Ԃ�ɔF�Ɋւ���ψ���ł̑Η��A�j�p���������ꌚ�v��𒆎~�����蓙�̓ƒf��s���������̂��A��4��l�̐E�����E�w������̂�5�l�̈ψ������A���̃g�b�v�߂�̂��哝�̂ɂ��C���ł���ψ����ł��邪�A���̃��c�R���͑ސE��A�Q�]����K��n�k�A�Ôg�A�����̎O�_���Ԃ��Ɍ����A��{���s�ɂ���Q�]��������ɔn�꒬����K�ˉ�k�����B

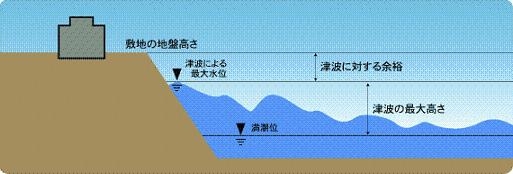

���S��������������n�ł̑Ή��́H

�@12��15��36���@1���@���q�F�������f�����A�����Ō���ޔ��A����l�̋~���A���������{�A�i���d3�l�A���͊��2�l�j�z�E�_�������|���v�͔����ɂ���U���ɂ��~�݂����P�[�u���������A�����d���Ԃ͎�����~�B�������Ă����C�������̂��߂̃z�[�X���������Ďg�p�s�\�A��ƒ��f�B

�@���̍��A��F���ł͔��w�߂ɂ��S�������s�����Ă̂Ȃ����ƂȂ������A��Îᏼ�s�ɉ������ݒu�����B

�@�o�t���͍�ʌ���{�s�ɉ�������ڂ��A�Q�]���͓��������̒Ó��n��Ɉړ��A��������͖�30km����Ă��邩��ƈ��S���Ă����B

�@12���[���A���̏W����1��̃��S���Ԃ����ꒆ�ɂ͌�����ʖh�앞�ƃK�X�}�X�N�𒅗p������l�����āu�����͕��ː��������g�U���Ă���B�댯�����璼�����Ă���v�Ɛ^���ȕ\��ői�����B���������̎���10km�����������A2�A3���������Ƃ̒ʒB�������̂ŁA30km�ȏ㗣��Ă���Ó��n�悪�댯���Ƃ͘I���̋^�����Ȃ���������V���Ē����ɕ����B����h�앞�̓�l�͘Q�]�������ɂ͉����`���������s���ʂ֑��苎���Ă��܂����B

�@�X��12��18���A�����甼�~20km�����w�߂��o���B�אڂ��銋�����ł͑S���������߂āA�h�Ж����ő����ɔ����Ăт����Ă���Ƃ̏�`�����A���Ă���Q�]�����̊Ԃœ��h���������B

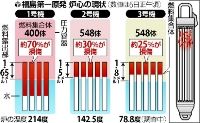

��14���ߑO11��1���A��ꌴ��3���@�̔����Ŕ��Z���̕s���͉Q�������Ă����B������2���@4���@�����K�͂̔�����������˔\�͕��o�A�g�U�����B

�@3��14���ߌ�A�f���I�ɍЊQ���{����c���J����A�Ĕ��ׂ����ǂ������c���������B�������O������̕��˔\���͑S���Ȃ��A���ׂ̊������͑S�����Ă���A�Ó��n����댯�ł��邱�Ƃ͖{�\�I�Ɍ���Ă���A�����̍Ĕ������c�����B14�A15���͉J�ƐႪ�~��A��C���ɕY���Ă������ː������͒n��ɍ~��A���̂܂��������ɔ��Ă������ƂɂȂ�B

�@�����A�Ó��n��ɂ͉��̏����`����ꂸ�A������̏�͒f�ГI�ȃe���r���ł���A������j���[�X�\�[�X�͐��{���\����������A��@�I�ȗl���͑S���`�����Ȃ������B

�@����ɓ��d�̉������̐l�����ʌv�����Q���Ă��āA���̕ӂ͍��Z�x�����n�悾���璼���ɍĔ��������ǂ��Ɩ��ꗙ���ɍ����ė����������B

|

�@�f�ГI�ɓ����Ă�����ɂ��ƁA�����Ɋ댯��Ԃ̋��Ȃ̂��Ǝ��o�������A���̂���14���ߌォ��ЊQ���{���̉�c�������A�Ĕ��ׂ����ǂ��������c���u�ꍏ�������Ĕ��ׂ��v�̈ӌ�����ь������B

�@�������A���ː��ʂɊւ��鐳���ȏ��͑S���Ȃ��A����ł��Z���͍Ĕ��̕K�v����i���A�ЊQ���{�������A�n�꒬���ɔ������B

�@����̓e���r�ɂ��f�ГI�ȏ����A�אڂ��銋�����̑S�����̏���m��Ύ����B�����R�댯�ɔ�����Ă��邱�Ƃ������Ă����B

�@14���[���ɂ̓��E�f��1�����͂����A�z�z���������p����̂͊e���̔��f�ɔC����Ƃ����B���̍��ɂȂ�Ɣ��Ă���Z�����s�������Ĕ������߂������B

��3��15���ߑO6���A4���@�����A2���@����

�@�n�꒬���͕K���Ŏ��̎�����T���A����v���E�Q�肵�A����Ɠ�{���s�̗����āA15������5��30���A�撷�A�Z����\���W�߁A��{���s�֍Ĕ��邱�Ƃ��������B

�@15����������Z���ɓ�{���s�֍Ĉړ����邱�Ƃ������A�e���ړ������A�ߑO10���A�ړ��J�n�A��Ăɓ�{���s�����ړ��J�n�A���̃o�X�͘V��҂��悹��{���s�ցA���̑��A��Òn���⌧���O�̐e�ʁA�m�l�𗊂��Ă��ꂼ��̒n�֎U���Ă������B15���[���ɂ͓�{���s�������a�x���ɘQ�]����������J�݂����B

|

�@14���̔������̕��͒Ó��n����ʂɌ������Đ����Ă����B���̂��ߔ��w�����a20km���͉��̈Ӗ����Ȃ��A�Ó��n��A�ב��̊������A�X�ɉ��n�ɂ���ъڑ��A�얓���̈ꕔ���Z�x�̍��������n��ɂȂ��Ă��܂����B

�@14���̋L�^�͂Ȃ��B����͖���ɂ͕��ˑ�����������Ă������A�����҂��Ƃ̎v�����݂��玝�Q���Ă��Ȃ������B3��15���ߌ�A�Ó��n��͔Z�����˔\���ɏP���A��ƉJ���~���Ă����߂ɁA���˔\�͒n�\�ɗ����A�������˔\�͂��̒n�\�ɋ��������B

�@15����A�����Ȋw�Ȃ���h�����ꂽ�����^�����O�J�[���Ó��n��e�n�ő��肵�����A�v��͂Ȃ�Ɩ���270�`330�}�C�N���V�[�x���g���w�����B

�@16���̒Ó��n��̑���l����58.5�}�C�N���V�[�x���g�̕��ː��ʂ����肳��A4��22���Ɍv��I���n��ɐݒ肳�ꂽ�B

�@�ĒE�o����3��15���A�ߑO10���ɋ��c�̏�A��{���s�ֈړ����邱�ƂƂ��A�������V��̒��A��{���s�₻�̑��̉��҂����ďo���������A���̎����ɏ��ɂ͕��ː������P���Ă���A�J���Ƌ��ɒn�\�ɗ����Ă��Ă����B�ň��̒��ł̍ĒE�o�ƂȂ������A�����͋~���ɂȂ�͕̂��ː����̗��P�ƍĒE�o���������ł��������ƂŁA����1���ł��扄���Ă���Δ픘�̕|�ꂪ�������B

�@15��17��50���A�ŏI�E�o�o���B���̍��A�㍏�̒����ł͒Ó��n��A�ԉF�ؒn��̉����x�͍ō��l�������Ă���B

�@�ǒn�I�ɍ��Z�x�̉����n�悪���t�������B7��26�����_�ł̒����ŐԉF�ؒn��ő喈��26.3�}�C�N���V�[�x���g�A��Ó��n��ő喈��40.1�}�C�N���V�[�x���g�A���̖ڈ��ƂȂ�N�ԐώZ����20�~���V�[�x���g��Z���Ԃŏ�����ʂ��v�����ꂽ�B

�@�Ó��n��ɔ��Ă����Q�]������14���A15���A16���̊ԁA���̖ڈ��ƂȂ�N�ԐώZ�ʂ�啝�ɏ��鉘���n��ɑ؍݂��Ă������ƂɂȂ��Ă��܂����B

�@�X�ɂ͒Ó��n��̏Z���͉ƋƂł���ƒ{���̂ĂĂ܂Ŕ���̂����߂炢�A�唼�̏Z���͋��c���Ă��܂����B���̂��ߖ��ꗙ�����c��������邱�ƂɂȂ����B

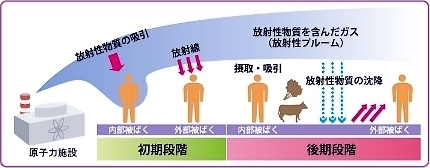

�@���ː��v���[���i���ː��_�j�Ƃ������ۂ�����B�C�̏�i�K���X�邢�͗��q��j�̕��ː���������C�Ƌ��ɉ��̂悤�ɗ�����Ԃ���ː��v���[���Ƃ����B

�@���ː��v���[���ɂ͕��ː���K�X�A���ː����E�f�A�E�����A�v���g�j�E���Ȃǂ��܂܂�A�O���픘�A�����픘�̌����ɂȂ�B

�@���̕��ː��v���[�������ɏ����F1����Q�]�����ʂɗ���A���ː�ɉ������R�Ɉ͂܂ꂽ��n���悤�ɗ��ꂽ�Ɛ��������B

�@���ː��v���[�������ʉߒ��A�J��Ⴊ�~��Ƃ��̗��q�Ɍ��т��Ēn�\�ʂɍ~���Ă��邱�ƂɂȂ�B15��������J�ƐႪ�~���Ă����̂Œn�\�ʂ���������Ă��܂����B

�@���̌��ʁA�Q�]����ъڑ����܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B

�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�ъڑ��ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B

�@'12�N7��10���A�Q�@�\�Z����Ŗ�c���F�i�����j�́A���d������ꌴ�����̂Ŕ�Q�����������Q�]���ɁA�č�����������ː����茋�ʂȂǂ�`���Ȃ��������ƂɊւ��āu�W�@�ւ̘A�g�A��L���s�\���ł���A�Z���̖�����邽�߂ɓK�ɏ������J����p�����ł��������Ƃ͑傫�ȋ��P�ł���A�Q�]���̊F�l�ɂ����f�����|�����܂������Ƃ����l�т������v�ƒӂ����B

�@���̓��i7/10���j�Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��Ă����Q�]���c��g�c�����c���́u�����͖��p�̔픘�������l�Ђ��̂��̂��B���O���Ɠ����ɕ���������Ă���v�Ə،��B

�@�����ɏ��v����Ă����o�t����ː썎�钬�����A�����l�܂点�Ȃ���u�����Γ����������ς��Ă����B���B���͔[���ł��Ȃ��v�Ə،������B

�@�픘�̎����͏ؖ��ł��Ȃ����A�����픘�����Ƃ��Čx�����Ƌً}�������A�v������A���������Z����4�ˈȏ��Ώۂɓ��N6������J�n�A3�ˈȉ��͍s�������ɂ����ی�҂�ΏۂɌ������s���A�Q�]����2,618�l�����B

�@���̌�A�b��B������10������n�܂�A3��11�����_��18�ˈȉ��������S�������ΏۂƂ��Č������s���邱�ƂɂȂ����B

�@��������ʘ_�����A������߂��n�}��ɃR���p�X�ʼn~��`���Ĕ��n������߂������n�I�Ȃ������S���Ӗ����Ȃ��Ȃ����s�ƂȂ����B

�@���͐��X�������B�A�����J������q��@�ɂ�钼�ڂ̑�C�ϑ��A�q���ʐ^���́A���l��@�@�ɂ��ϑ������f�[�^�͂��ē��{���{�ɏ�������B

�@���{���͎����Ă����Ȃ��疳���A���u���܂�������A�����J���͌��{�����B

�@���̐ӔC�҂ł�����NRC�����O���S���[�E���c�R���͌���A���l�̘Q�]�������@���A��{���s�ɂ���Q�]���������K��A�n�꒬���Ɖ�k���A�S����������œ����f����������A���c�R���͗܂��ׂȂ��畷���������Ƃ����B

|

|

��\�Z�́@���̑��̏������

��15��14���@���{�E�ً}�ЊQ���{���ݒu

�@�����E���K���ɂ��铌�d�{�Ђł́A�����В��͊��ցA������͒����֏o�����ŕs�݁A�u�d����������Ό��q�F�͗�₹�Ȃ��v�����Ă��Ă����������͂ǂ����邱�Ƃ��o���Ȃ��B

�@���@�ւ̕�11��15���u1�`5���@���S�𗬓d���r���v�u1�`2�@�����s�\�v�����ē��d���u���q�F�̗�p���ł��Ȃ��Ƃ��A8���Ԃ܂ł͖�肪�Ȃ��v�ƕA����͔��p�o�b�e���[�̎g�p�\���ԁA���̊Ԃɗ�p�@�\�������ł���Ɣ��f�����炵���B

�@�������A8���Ԃ��߂�����6���ɂȂ��Ă����@�ɂ͘A�������A���@���瓌�d�֘A������Ɨv�̂Ȃ��ԓ������Ȃ����Ƃɓ{���������́A���痤�㎩�q���̃w����p�ӂ���7�������ɂ́A������ꌴ���֓������Ă���B

�@���ЊQ���{���̂���Ɛk�d�v���̉�c���œ{�蔚�����A��ꌴ���̋g�c���Y�����Ɋ��@�֒��ژA������悤�ɂƁA���d�{�ЂƂ͋�����u�����B

�������͒m���𒆐S�Ƃ��čЊQ���{����ݒu

�u���Ⓦ�d����̘A����҂��Ă����Ȃ��v�ƁA11��20��50���ɂ͌������甼�a2km�i�o�t���E��F���j�̏Z���ɔ����Ăт������B

��11��15���@���d�́u�����̑S�𗬓d���r���̂��߁A���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@��10���Ɋ�Â��A1�A2�A3���@�ɂ��ē��莖�۔����̒ʕ�v

��11��16��30���@1�A2���@��ECCS�i���p�F�S��p���u�j�����s�\���

��11��16���@2���@�ɂ��đ�15��ʕ�

������L���鍑�O�̐��Ƃ͍ő�̊S�������ĉq���ʐ^����͂��Ă���A���̎��_�Ő�]�I��ԂɊׂ��Ă���ƕ��͂��āA�F�S���n�������郁���g�_�E���i�F�S�n�Z�j�Ɏ��邱�Ƃ����O�������悤�ŁA�e���̃��f�B�A���T�m���ĐV���ɂ����̌��O��_���Ă����B

��11��20��50���@�������m�����������a2km�����̏Z�������w��

��11��21��23���@���A�������m����ʂ��āA�x�����A��F���A�o�t���A�Q�]���e�����ɏZ���ւ̔��w����ʒB�B

���̓��e�u1���@���甼�a3km���ȓ��̏Z���͔��A���a10km�����̏Z���͉����Ҕ��B���n�̑��{��������V���Ȏw�����o���ꂽ�ꍇ�́A���̎w���ɏ]�����Ƃ��������Z�Ҏ��m���ꂽ���v�i�d�b���s�ʁA�w���͕s�O��A����̍s���͒����Ǝ��̔��f�ɂ��j

��12��0��6���@�i�[�e������̈��͂������1.5�{�ɏ㏸���m�F�A�x���g�J�����w���A�����B�������A�x���g���{�́A�A�o�ώY�Ƒ�b�A���q�͈��S�E�ۈ��@�ɐ\������A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�t�ߏZ���̔����オ�����B

��F���̈ꕔ�Z�������Ă��Ȃ������A��������m�F���Ă���Ƃ���B�x���g�يJ���͕��ː������̕��o�����O����邩�炾�B

��12��00��30���@�ΏۏZ���̔��[�u�����ƕ����B

��12���@�d���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���S�ɗ������đ��݂��Ȃ��A���邢�͐��v���Ă��܂������Ƃ��C�O�ł͊Ď��q���̉f���ŏ������Ă���A���̓_�ɐG��悤�Ƃ��Ȃ����{���\�͉������B�����Ă���Ƃ��đS���M�p���Ȃ��Ȃ��Ă����B

��12��08�����@1���@�R���̑啔�������͗e��̒�ɗn���������B

��12��10��17���@�x���g�J����ƊJ�n�B��C���k�@�̋�C�s�\���ō�Ɠ�q

��12��05��44���@���������畟�����m���ɕx�����A��F���A�o�t���A�Q�]���e�����ɑ��Ĕ��w��

���̓��e�u���a10km�����̏Z���͌��O�֔��v�Y���Z����5��1,000�l�B

���̎w���ɂ�葁�����h�Ж������S���������Ăт����A�x�����ł͐�����ւ̔����w���A���w���̓��e�́u�����d�͋Z�p�҂ɂ�镟����ꌴ���̌��q�F��~�ɔ�����蔭���̕����̂ŁA���̗\�h�[�u�v�Ɠ`����ꂽ�B

��n�k�ɑ�����Ôg�A�]��ɂ��r��Ȕ�Q�ɕ�R�Ƃ��Ă����������h�Ж�����ʂ��ēˑR�����^���悤�ȓ��e�̕������������B

�e���͒����̎w�߂ɂ����J�n�A�A���ڂ������͒N���m�炸�A�ʼn_�ɑ�ꌴ����藣��邱�Ƃ����ŁA�R�̕��������Ĕ����J�n�����B

���̊�@�̏d�含�ɂ́A���Ƃ��Ă��������Ă��炸�A�܂��Ē����͒N������2�A3���Ŗ߂��Ƃ̔F���ŋM�d�i����K���i�����Ƃɂ������܂o�����Ă��܂����B�S��������Ăɔ���ȂǑO�㖢���̎��ۂɓ��R�Ȃ����x�̌P���������A�V�~�����[�V���������������̂ɁA�������͂��߂Ƃ���S�E������ۂƂȂ��ĕ��������C���𐋍s�ł������Ƃ͌����Ƃ����ق��Ȃ��B

��12��5��46���@���Όn�z�ǂ���W��������t���̏��h�ԂŒ����A9���ԂŖ�80�g���𒍓��A14��56���ɊC�������ɐؑւ���B

��12���@�n��g�e���r17���̃j���[�X�ōŏ��̉f���������B

��12��15��36���@1���@���q�F�������f�����A�����Ō���ޔ��A����l�̋~���A���������{�A�i���d3�l�A���͊��2�l�j�z�E�_�������|���v�͔����ɂ���U���ɂ��~�݂����P�[�u���������A�����d�@���Ԃ͎�����~�B�������Ă����C�������̂��߂̃z�[�X���������Ďg�p�s�\�A��ƒ��f�B

��12��16���@���ː���500��Sv/h�i�}�C�N���V�[�x���g�j�������ƂŁA���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@15��ʕ�

��12��18���@���猧�m����ʂ��āA�x���A��F�A�o�t�A�Q�]�̊e�����ɔ��w���A���̓��e�u���a20km�͔��v�B

�]���ĐV�ɂ��킫�s�̈ꕔ�i�v�m�l�j�A�L�쒬�A��t���A������A�������A�쑊�n�s���ΏۂƂȂ�A����10km���Ŕ��Ă����������X�ɔ��n������ɉ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

������ɔ��Ă����x�������͎O�t����ڎw���Ĕ��A�X�ɌS�R�s�ցA������̑��������s���邱�ƂɂȂ����B�Y���Z�����v�͖�17��7,500�l

��12��20���@1���@�ɏ��Όn���C����ʂ��ĊC���̒������J�n

��13��05���@3���@��ECCS�����s�\��Ԃ�15��ʕ�

��13��08���@3���@�@�R���I�o�n�܂�B

���ː���500��Sv/h���z��������15��ʕ�

��13��08��41���@3���@�x���g�J�n�A�ȍ~��������{

��13��09��08���@3���@���q�F����

��13��10�����@3���@�F�S�����n�܂�A���f����

��13��09���@3���@�Ƀx���g�J�����u���̋�C����o

��13��13���@3���@�ɑ��ĊC�������J�n�i�h�ΐ����̒W���͌͊��j

��14��11��01���@3���@�Ŕ����A������������ԁA������

�����ɂ����h�ԋy�уz�[�X�j���A�g�p�s�\�ɂȂ�B

��14���@�����̏��h�Ԃ��t�߂܂œ����������A���H�Ɗ��I�Ō���t�߂ɋ߂Â��Ȃ��B

��14��13��18���@���q�F���ʂ̒ቺ�X�����m�F�A�i�[�e��x���g�̌�ɊC������������

��14��16�����@���͗}�����ɏ��C���u���������S�فv�ɂ�錴�q�F�̌�����D��B

��14��18�����@���q�F�̌������J�n

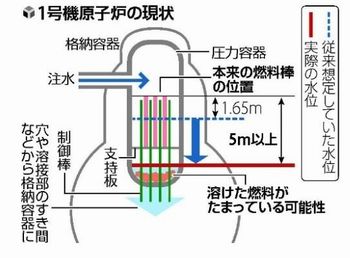

��14��18��22���@2���@�̌��q�F���ʂ��}�C�i�X3,700mm�ɒB���ĔR���_���S�I�o

��14��20��22���@�F�S���n�Z����\��

��14��22��22���@���q�F�i�[�e�푹���̉\��

��14����@���̍��A������������d�{�Ђ��犯�@�ցu������ꌴ������Ј���P�ނ��������v�Ƃ̈ӌ�������Ɠ`���A�����́u���d�͓d�͉�ЂƂ��Ă̖������������̂��A�В����Ăׁv�Ɛ������炰���B

��15��05��30���@�����瓌�d�E���K���{�Ђɏ�荞�݁A��c���ɋ����ԓ��d������O�Ɂu�P�ނȂǂ��肦�Ȃ��A�o������߂ĉ������B�P�ނ����߂��瓌�d��100���ׂ�܂��v���{�Ɠ��d���������̑��{���𓌓d�{�Ђɐݒu���邱�Ƃ����߂��B���̍�2���@�ł͔������������A���͗}�����ɑ����̋^�����o�n�߂��B

���̍��ɂȂ�ƁA���̔���������œ����Ă����n��������Ђ̍�ƈ������҂ɉ����A���d�����u���S�ė������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�ڌ����Ă������߁A���̏�u���Ԃɔ��҂̊ԂōL����s�����������Ă������B

��15��06���@4���@�����������ĕǂɌ����B3���@���甭��

2���@���͗}���v�[���t�߂Ŕ��������ē����ቺ�B

��15��07���@4���@�������ό`�E�j���B

��15��08��30���@2���������甒��

��15��09��30���@4���@�ʼnЊm�F�A���h���ɒʕ�

��15��10���@4���@�̉Ђɂ��āA�o�Y�Ȃ��ČR�ɉ����v��

��15���@�����~�n���̐���`����O�ɐݒu���ꂽ���˔\���葕�u�A�}�㏸

��15��11���@�����u20�`30km�����̏Z���͉������v���w��

��͔��a30km�̏��͔�s�֎~

�������Ƃ́A����s���悪�Ȃ��A���̎�i���Ȃ��A��҂��������c����錋�ʂƂȂ�B

��15���@�h�q�ȁA�k��h�q��b�Ɨ��������A���d�����̉�k���s���A�w���ɂ��������̐��b������ꂽ�B

�R���v�[������̏������������琅���C�����������Ȃ����A���������}�ɐ������Ȃ��Ɨn�����N�������Ƃ͕K��A���s�����߂�B

��16��16���@���X���Ԃ牺�����w��2�@���������ɒB�������A�\�z�ȏ�̋������ː��ɑj�܂�A���̓��͒f�O���P��

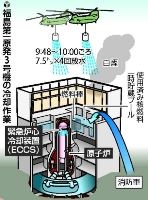

��17��08���@������蒼���A3���@���̑Ԃ�4�����ƌ���2�@�̃w����9��48���J�n�A�v��30�g���𓊉������B

��17��19���@�x�������@�����A�f�������p�̍��������Ԃ��n������̐�w�������āA3���@�ɖ�10���Ԃ�44�g��������B���㎩�q���̏��h��5��Q���B

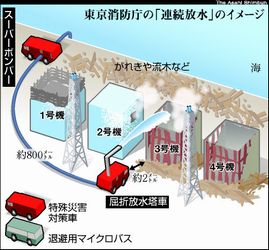

��18���@�������h�����h�~�������i�n�C�p�[���X�L���[�j���A3���@�ւ̕����v13����30���ɂ킽��2,400�g���ȏ�̊C�����������B

���̌�A�q�q���q���n�z���̑�^���h�ԁA���l���h�ǁA�����h�Ǔ��̉������������B

���͔c�����Ă���

�@2011�N3��11���A���̔����A11����ȗ��A���q�͈��S��ۈ��@���A12��������͕����Ȋw�Ȃ��������Z�����B

�@21��12���FSPEEDI�ɂ���1��ڂ̗\���}���쐬�i�ۈ��@�j

�@23��49���A���������q�̓Z���^�[�ASPEEDI�ɂ��\���}���t�@�N�X��M

�@12��01��12���FSPEEDI�ɂ��2��ڂ̗\���}���쐬�i�ۈ��@�j

�@���̎��Z�ł́A��ꌴ���̃v�����g�f�[�^��z�M����ً}��x���V�X�e���iERSS�j�̃f�[�^���g�p�s�\�ɂȂ��Ă������߁A���ː��������o�ʂ̏����ɂ��ĉ��z���̃f�[�^���̉�������Čv�Z���A���ۂ̕������Ȃǂ�20km�`100km�l�����x�̒n��ɂ��Ĉ�莞�Ԍ�̊e�n�̑�C���Z�x�A�n�\�~�ϗʂȂǂ�SPEEDI�ɂ���ĎZ�o���A���̌�5,000���ȏ�̎��Z�\������Ă����炵���B

�@�����E�����́A�C�ے��ɃA���_�X�iAMeDAS�j�Ƃ������l�ϑ��{�݂ł���u�n��C�ۊϑ��V�X�e���v������A�S���ɖ�1,300�J���ɐݒu����Ă���A�ϑ��f�[�^��10���̖���ISDN�������ʂ��ċC�ے����̒n��C�ۊϑ��Z���^�[�ŏW�M����A�C�ۗ\��̊ϑ��f�[�^�Ƃ��Ċ��p�����B

�@����AMeDAS��SPEEDI�͘A�����Ă���A�������̕����E�����͊ϑ����Ă���̂�����A�k�������ɗ��ꂽ���Ƃ��ϑ����Ă���͂��B�]���Ď��̌�̎��Z�\������Έ�ڗđR�ł���͂��̎��Z�\���ǂ����̃Z�N�V�����Ŗ��v���Ă��܂����B

�@���R3��14���̒i�K�œ��{���{�@�ւ�SPEEDI�̏ڍׂȗ\�z�}��c�����Ă����B�Ƃ��낪���̂����\���Ă��Ȃ��B

�@�����̈��S�Ƃ͗V�������W�c�A�g�D�A�w�����ߌn�����͂����肵�Ȃ��Ɠ������Ƃ��Ȃ��킪���Ǝ��̗��_�����݂����炵���B

�@�����Ԃɖ�������u�オ��Ȃ��v�u���Ȃ��v�u����Ȃ��v���̂܂܂ɁA�ŏd�v�ł���͂��̏���@�ɂ͓͂��Ă��Ȃ��������A�͂��Ă������ł��Ȃ������̂��B�����Ȋw�Ȃƕۈ��@��SPEEDI�ɂ��ŐV�����������Ă����B�]���Ă��̏Ȓ��̃g�b�v�ł����b�ɕ���̂����R�Ǝv�����A���̒S����b�����銯�@�ɂ͓͂��Ă��Ȃ������̂͂ǂ��䂤���ƂȂ̂������ɋꂵ�ށB

�@�����炱�����@�ł͒n�}��ɃR���p�X�Ŕ��~��`���A3km�A5km�A10km�A20km���Ə����݂ɔ��n����L���s���������n�I�ȕ��@�����̂�Ȃ������B

�@���̋M�d�ȏ��͋��L����邱�Ƃ����\����邱�Ƃ��Ȃ��A�W�e���ɂ������m�点�Ă��Ȃ��B�i������ɂ�SPEEDI�̏�ꕔ�����ꂽ�炵���A��M�����Ȃ����炸���u���Ă����B���������ɂ��t�@�b�N�X�Ŏ�f���Ă������Ƃ��㍏�����j

�@���̂ȂA���̓����́u���Z�Ȃ̂ō����ɖ��p�ȍ����������������Ɣ��f�������炾�v�ٖ����Ă������A�����ǂ��납���@�ɂ��Ȃ��̂͗����ł��Ȃ��B

�@���̂悤�ȕٖ����ʗp����s�v�c���B��Ў҂̑��݂Ȃǖ������A�ӔC���͑S���Ȃ�����l�̉͂��ꂾ�B

�@��������߂ɘQ�]���̒Ó��n��̉����n��ɗ��܂��Ă�����A�ъڑ��̂悤�ɉ����x�����ɂ��w�肳��Ȃ��܂܂ɒ����ԕ��u����Ă��܂��悤�Ȋ�@�Ǘ��ȑO�̏X�Ԃ����炯�����Ă��܂����B

�@���̓_�Ɋւ��č���ł��Njy����A���N6��17���̎Q�c�@�����{��k�Е������ʈψ���ŁA�c���̎���ɑ��ĕ����Ȋw��b��SPEEDI�̏������̌��\���Ȃ��������R���u���n��Ȃ������̂Ōv�Z�ł��Ȃ������v�Ɠ��ق��A�X�ɒNj������Ɓu�v�Z���Ă������Ƃ�m��Ȃ������v�Ɠ��فA���ɂ́u��ʂɂ͌��\�ł��Ȃ����e�������v�Ɩ��ӔC�ȓ��ق��J��Ԃ����B

�@7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ�o�t����ː쒬���i�����j���������̒���ɃA�����J���{�����Ă��ꂽ�u�����n�}�v����ɂƂ��Ȃ��ϑ����͎����𐭕{�͌��\���Ȃ��������Łu��X���[�X�ɏo�Ă���Γ�����������ς��Ă����B�Ȃ�̂��߂̏��B���Ȃ̂��[�������Ȃ��v�Ɛ���k�킹���B

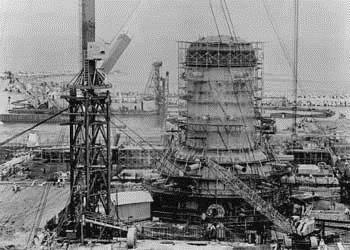

���O�̓���

�@��ꌴ���@���̔����̗�������A�O�@�����̃A���_�[�Z����n���疳�l��@�@�O���[�o���z�[�N���A������A�������������ɔ��A���m�Ȏ��̏�c�����Ă����炵���B

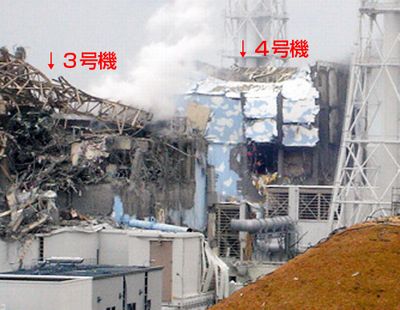

�@���̒�@�@�̐����͌R���@�������A�������J����ƍ��x1��8�烁�[�g�����s���Ȃ���d�q���w�E�ԊO���J�����A�_�����鍇���J�����[�_�[�𓋍ڂ��A�җ�ȑ��x�Ŕ�s�A�؋�30���ԂŎ������c�A���A���^�C���̉f����n��ɑ���A���̉�͔\�͂͒n��30cm�l�������ʂ���ʐ^�B�e���\�A���������ƍׂ����������ʂ���\�͂�����炵��������ȏ�͌R���@���B�ő�q��������2��5��km�B

�@��ꌴ���̌����������������_�ŁA�A�����J���͍����\�ȌR���q���ʐ^���A�܂����l��@�@�����đN���ȉf���ɂ��u4���@�̎g�p�ς݊j�R���v�[������ɂȂ��Ă���A�����������Ȃ��Ƒ�ς��v�Ƃ̏�c�����Ă����B

�@�������A���d�͏�c�����Ă��炸�A�]���Đ��{���Ή����o�����A�A�����J�����������錋�ʂɂȂ��Ă��܂����B

�@�䂪���Ƃ��Ă̋�B�ɂ����͑S���Ȃ��A3��24���ɂȂ��ĐV���������s�ɂ���uAir Photo Service�Ёv�Ƃ������ԉ�Џ��L�̎ʐ^�B�e�p�̃����R�����c�@���}篎�A����Ə��̎ʐ^���B�e�ł����B

�@�܂��ɓ��Ă̗͂̍��A���ʁE���̍��A�̐��̍��ɜ��R�Ƃ����B

�@�����A�����J���{�͎��̑�ɑS�ʓI�Ɏx�����邱�Ƃ�\���o�Ă������A�����̏���c���ł��Ă��Ȃ��O���ȁA���@�͓��{�����̖�肾���獑���ʼn����ł���Ǝ��M�������Ă������A���d���O���̉�����������݂������B

�@�܂��t�����X���{������\���o������A�T���R�W�哝�́A���q�͑��̃A���o�Ђ̍ō��ӔC�ҁiCEO�j�A���k�E���x���W�������������A�C�]�c�o�Y���Ɂu���B���b�̏]�ƈ��Ƃ��Ďg���Ăق����v�ƒ�Ă��Ă���B�����̃��^�c�L������܂��B

�@���E��̌��������A�����J�A���ʂ̃t�����X�Ƃ��ẮA���{�ł̌������̂����Ƃ����������A�������Ή^���̊g���H�~�߂����Ƃ̎v�f���������B

�@���[�X�����đ�g���������Ƃɂ���āA���q�͈��S�E�ۈ��@�A���d�A�Č��q�͋K���ψ���iNRC�j������āA21���ɂȂ��āu������ꌴ�����̂̑Ή��Ɋւ�����ċ��c�v���A����Ɣ����A�哝�̂̌�������ΓI�ȏ�Ӊ��B�̎Љ�ƁA�{�b�g���A�b�v�A���C�悭��������K���A�摗��̏K���A�����̈Ⴂ�A�ً}��v����A�����i�s�^�̓�ɑΏ�����ɂ́A�Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ����{���̂��Ǝ���A�X�Ԃ����炯�o�������������B

�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B

�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����}�b�v�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B

�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�̊��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B

�@�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B

�@�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�Ɛ�������B

�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B

�@���̌��ʁA�Q�]������������܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B

�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�������ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�s�v�c�Ȃ��Ƃ��N�����B�Q�]���ԉF�ؒn��ɔ��Ă����l�B�̑O�ɔ������̉��l������A�����͊댯�����瑁��������Ǝw���A���̗l�ɋ����Ă����炵���A���������O�����̂炸���̂悤�ɋ����Ă��܂������A����̗����ł������̐E���ł��Ȃ��炵���A�Ɖ\���Ă����B

�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B

�@�Ƃ��������@�ɂ�SPEEDI���ǂ̕����Ȋw��b�A�A�����J���{������ꂽ�u�����}�b�v�v��SPEEDI���v�Z�������ː������g�U�\�z�}�̗���������Ă����͂��̌o�Y��b�ƌ��q�͈��S�E�ۈ��@�����A�X�ɂ͌��q�͈ψ����܂ł��l�߂Ă���ɂ��S��炸�A���@�ɂ͑S�����オ���Ă��Ȃ��A���̂��Ƃɋ^��������Ȃ������̂��B�Ȓ��̒������Ȃł͂ǂ̂悤�ȋƖ����Ă���̂������m��Ȃ��������ƂɂȂ�B

�@����ɐV���Ȃ������@�̒n�K�ɂ́A���@��@�Ǘ��Z���^�[������A�펞24���ԑԐ��i5��20�l�j�A�d�厖�́A�ЊQ�A�e�����ɑΉ�������̂����A�Ɩ��̈�Ɍ��q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@��16��1��������A���R������ꌴ�����̂ł����̑��{����ݒu�����͂������A�ǂ̂悤�ȑ�������̂��͔���Ȃ����ASPEEDI������肵�悤�Ƃ����`�Ղ͂Ȃ��B����Γ��R�������@�̏�K�ɕ��Ă���͂����B

�@�A�����J���{�̐\���o���A�����J�E�N�����g�������̎x���\���o����{���{���f�����B�Ƃ����L���̍ŏ��͓ǔ��V�����������A���̌�̒����V���̋L��������p����B

�@1981�`82�N�ɂ����āA�A�����J�ɂ���I�[�N���b�W�������������A�����J���q�͋K���ψ���̈˗����đ傪����Ȏ����A���̃V�~�����[�V������1981�`82�N�ɌJ��Ԃ��s���A���̕��ψ���iNRC�j�ɒ�o�����B

�@���̌������́A�����̑S�Ă̓d��������ꂽ�ꍇ�̃V�~�����[�V���������{���ē���������������̂ł��B

�@���̃V�~�����[�V�����Ɏg��ꂽ���f���́uGE�А��}�[�NI�F�v�ŁA����͕�����ꌴ����1�`5���@��GE�А���A���������̂őS�������^�C�v���q�F�ł����B

�@���̕��ɂ��ƁA�S�d�����r�����Ĕ��p�o�b�e���[��4���Ԏg�p�\�ȏꍇ�A�u5���ԂŊj�R���I�o�v�u5���ԂŐ��f�����v�u6���Ԍ�ɔR���n���v�u7���Ԍ�Ɉ��͗e�퉺���������v�Ƃ����̂��A��Ȍo�߂����A�܂��ɕ�����ꌴ���̎��̂̌o�߂̓V�~�����[�V�����ʂ�ƂȂ����B

�@���̕�����NRC�͒����Ɉ��S�K���Ɏ����ꊈ�p�����B

�@�ł́A���d�Ƃ��Ă͂��̂悤�ȕ������邱�Ƃ�m��Ȃ������̂��A����������1���@�̌��݂�1971�N�AGE�Ђ��v�A�@�ނ��琘���t���H���܂őS�Đ��������u�t���E�^�[���E�L�[�v�_����A���̌�̐ӔC������B

�@���̕�����o���ꂽ�̂�1982�N�Ȃ̂ŁAGE������͂���ANRC������A�����������悤�ŁA���̎��������邩�炱���A���ŋ߂�10��4���A�����J�c��ɂ����镟����ꌴ���Ɋւ��������ł̏،���ɗ������O���S���[�E���c�RNRC�ψ��������{���{�̑Ӗ�����O��I�ɂ������낵���،��������Ȃ����̂��A���������Ƃ������A���u���Ă��܂������{���ɉ䖝�ł��Ȃ������̂��낤�B

�@�ł͉��́A���{���͊��p���Ȃ������̂��A���������S�d�����r������悤�ȏ͋N���邱�Ƃ͂Ȃ��A�N���蓾�Ȃ�����z�肷��K�v�͂Ȃ��A�������͕K�v�Ȃ��A�̊댯�ɂ܂�Ȃ��O�i�_�@���ʗp���Ă��܂����B

�@�������A�����Ɍ������̂͋N���āANRC�ɂ��邱�Ƃ��N���Ă��܂����B����ł����d�͑��v���ƐM���āA�A�����J��t�����X����̉�����f�����̂́A���d���̓o�b�e���[�̉ғ�����8���ԁA���̊ԂɊO���d���͉ł���B�ƐM���Ă����悤�ŁA����܂����S�_�b�̐_���݂ɏI�n�����B

�@��������A�В��A���В�(���q�͒S��)���o�����ŁA���d�̎i�ߓ��͕s�݁A�c���ꂽ�����̓}�j���A���͂Ȃ��A�ӔC�͕��������Ȃ��ƃI���I���������A���@�͂���܂����d����̕��Ă��A����������A���f�ł���l�ޕs���A���{�l�S�̂̊�@�Ǘ��ɑ��銴�o����������ɐi�W�����B

�@���̒���A�N�����g�������̘A���́u�����ɐ��i�z�E�_���j���A�����J�����A����v�ƁA����̓A�����J�̌R���q���ŕ�����ꌴ���̎��̖̂͗l���Ԃ��ɊĎ����Ă������h�Ȃ��璷���ɘA���������A����������{���{�\���o���悤���B

�@�R���Ď��q���̉�͔\�͂͒n��30cm�ȉ��̕��̂܂Ŕ���\�͂������Ă��邩��A���̂̓��e�͐��m�ɔc�����A��p���u��ŁA�S�d���r������͂������ŁA�����炱�����̒������ŗD��A����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��Ɣ��f���đ����ɐ\���o���̂����A���{���{�ł͎��̌�͏ڍוȂ��A�������̂͑z��O�Ŋ��@�̊�@�Ǘ������@�\���Ȃ��B

�@�S�d���r���ȂǑz��O������}�j���A���Ȃ��A�]���ăA�����J�̐\���o�ł��鐅����A���鎖�̈Ӗ��������o���Ȃ��܂ܒf���Ă��܂����悤���B

�@���̌�̉ߒ�������Ή���ʂ萅�𒍓�����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ������B

�@����ɓ��{���Ƃ��Ă̓A�����J�A�t�����X�̉����������A�����̎w������D���Ă��܂��B���q�F�{�݂��O���ɔ��荞�����Ƃ��Ă��鎞���ɊO���̋Z�p����Ȃ���Ε����ł��Ȃ��B�Z�p�̖��n�������\���邱�ƂɂȂ�B��������{�������őΏ�����B�Ƃ���̂����{�A���d�̗��������������悤�ŁA������f���Ă��܂����B

�@���Ԍo�߂Ƌ��Ɍ��q�F�Z���A���f�����ƂȂ��āA�A�����J�A�t�����X�ɏ��������߂���Ȃ��������A��ɃN�����g�����������A�t�����X�E�T���R�W�哝�́A�A���o�Б��كA���k�E���x���W�������̑����������A�킴�킴���������ɗ����킯�ł͂Ȃ��B���{�����ɔC���Ă����琢�E����ς��Ƃ̔F������ŁA��������ȏヂ�^�c���Ď������x���Ό������̉^�����������Ă��܂��ƁA������i���ł���t�����X�A�A�����J�ł͐����ێ���������ɂȂ�Ɣ��f���Ă̍s�����B

�@�����h�C�c�ƃX�C�X�͌����S�p���c�������B���̔g�������ɋy�Ԃ̂��Ȃ�Ƃ��h�������A����ɂ͈ꍏ�������������̂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���{�����ł͖����Ɣ��f���Ă���ė����킯�ŁA���{�ɑ���D�ӂ����ł���ė����킯�ł͂Ȃ��B

�@�N�����g���������́u���{�̋Z�p�I�����͍������A��p�܂͕s�����Ă���͂��v�������R�@���g���ċ}�������Ɛ����\�������A��ō����ȍ������A���{���{���f���Ă����̂ő���Ȃ������A�Ɣ��\�����B

�@�V���ɂ́u���𑗂�ƁA�A�����J���{�̐\���o�v�ƋL���ɂ��������A��p�܂̈Ӗ��́A�z�E�_�i�z�E�_���A�ʏ�e�{�����f�ƌĂ�ł���j�z�E�_���͊j����������}������A��������̐���_�ɐ��肤����̂Œ����n�Ɏg�p���Ă���̂�����A���Ƃ������̂̓z�E�_���̂��ƂɂȂ�B�܂��z�E�_���𒍓����Ă��p�F�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǘF�������t���邱�Ƃ͌����Ă��蓾�Ȃ����ƁA�p�F��S�z���Ēf�����B�Ƃ����͉̂������ő}�����ꂽ������ł����Ȃ��B

�A�����J��g�ق̓���

�@���̑O�i�K�ɂ����āA���̃��[�X��g���}�슯�[�����Ɂu�A�����J�̐��Ƃ����@�ɏ풓�����ė~�����v�Ɨv���������Ƃ��������炵���B�Ƃ��낪�}�쎁�͂Ƃ�ł��Ȃ����Ǝ匠���Ȃ�������ɂ�����̂��Ɖ��߂����₵���Ƃ̂��ƁB

�@�Ɨ����Ƃ̖ʖڂƂ��Ă͓��R�����m��Ȃ����A����A�����J�����王��A���E���䂷�����厖�̂��N���Ă���A�Ⴕ����������{�͉�œI�ȑ�Ō����邩������Ȃ����ˍۂɂ���Ȃ���A�N���ǂ��Ώ����悤�Ƃ��Ă���̂��A�����ς蔻��Ȃ��B�@�͂����������O�̊댯��Ԋׂ��Ă���B���d�͓P�ނ��������Ƃ�����������A�Ɍ���ԂɊד����Ă�������A�A�����J���{�́u���ƕ���v�̍ŏI�V�i���I��ǂ�ł����̂����m��Ȃ��B

�@�����炱���������Ƃ��ĂȂ�Ƃ��j�~�������B�����������Ƃ̎v���������A����ɂ͊��@�����ɐ��Ƃ��풓���������������̂��낤���A�A�h�o�C�X�����������̂��낤�B���̂��Ƃ̓��[�X��g�̎v�f����ł͂Ȃ��{�����{����̗v���������悤���B

�@���ē����̍�����h�邪������ŁA�����Ƃ͉�����Ɩ����ْ������u�Ԃ������炵���B���̂��炢���@�̎w���͂͊낤���������̂��낤���B

�@���ʓI�ɂ́A���q�͔��d�͐�Ɏ��̂͋N���Ȃ��A�Ƃ������S�_�b���f���A�M���Ă������{�A�d�͊e�ЁA���S�Ȃ̂����玖�̑�E�����͕K�v�Ȃ��Ƃ���A���̏������@�ނ��Ȃ��������̂ɁA���@�����ɃA�����J���{�̐��Ƃ��풓�����邱�Ƃ͂Ȃ��������A�S�ʓI�ɃA�����J�A�t�����X�̉������v��ق�����͂Ȃ��A����ɂ��������肢�ƂȂ炴��Ȃ������B

�@�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�iMIT�j���q�͈��S���Ƃł���W���E�E�H���V�����m���A�A�����J���������͂����ʐ^�����āA�X���[�}�C�������ꡂ��ɍ����A�`�����m�u�C���ɋ߂��Ɣ��f�A�����ɕ�����ꌴ����蔼�a50�}�C���i��80km�j�����ɋ��Z����A�����J�l�̑����������������B�����u�������O���̍ݓ���g�فE�̎��ق�100km�������Z�̎������Ɍ��O�ւ̔��������A�Ⴕ���͖{���A��Ɠd�b�Ŗ��߂ɋ߂��������J��Ԃ��A�A�����b�V���ƂȂ����B

�@�܂��A�ꍑ�̉Ƒ�������A���Ă����ƌJ��Ԃ��d�b���������炵���A���k�n���A�֓��n������ł͂Ȃ������{�ɏZ�ފO���l���A�������炵���B

�@����͐��E�e���ŘA����������Ă��������{��k�Њ֘A�f�����A�ҏW�҂��悭���e��c���ł��Ȃ������炵���A�������̂ƌ��q���e�̋�ʂ������A���̃q���V�}�ɂȂ��Ă��܂����ƕ���A�s���̃R���r�i�[�g�Ђ̉f�����ꌴ���̑唚���ƕ��̂�����S�z����̂����R�Łu�����Ɋ҂��Ă����v�ƌ����̂��������Ȃ��S��낤�B

��@�Ǘ��Z���^�[�̑���

�@��_�W�H��k�Ў��A����t�ɋ������ė���̂��x��A�~�������̔��߂��啝�ɒx��Ă��܂������ƂȂ��A�V�������@�̒n��1�K�ɃI�y���[�V�������[����݂��A���������@��@�Ǘ��Z���^�[�Ƃ����i�A���A�g�D���ł͂Ȃ��j

�@��������ɉ^�p���Ă���͓̂��t������W��Z���^�[�ŁA24���ԑ̐��i5��20�l�j�ŏd�厖�́A�ЊQ�A�e�����ɔ����x�@���A�x�����A���h���A�C��ۈ����ȂNJ�@�Ǘ��ɊW����Ȓ��ƃz�b�g���C���Ō���Ă���B

�@�Ǘ����Ă���̂́u���t��@�Ǘ��āv�i���ł͂Ȃ��w�āx�j���̓��t��@�Ǘ��Ă͑啨�x�@����OB���A�C���Ă���B�i�x�����Čo���ҁj

�@�L���̏ꍇ�͑����������A�e���q���i���C��j���������Q�d�Ƃ��ē���B

�@�ݔ��͑f���炵���@�킪�ݒu����Ă���̂��낤���ǂ�������܂��i�ߕ��Ƃ��Ă̓����͂��Ă��Ȃ��B

�@�A���A�Ƃ��̑��߂͏�K�̎������Ŏw���������Ă����炵���A��@�Ǘ��Z���^�[�����p�����̂��ǂ����͔���Ȃ��B

�@�܂������m�̏�Łu�ك��܂�v�����ߍ��Ƃ͎v���Ȃ����A�����̋M�d�Ȏ���������_�ň���Ԃ���Ă��܂����͎̂����炵���B�������̊�@�Ǘ��Z���^�[�����S�ɋ@�\���Ă�����ASPEEDI�̑��݂����m���Ă���͂��������オ���Ă��Ȃ����Ƃɕs�R�������Ȃ������̂��A�z�b�g���C���Ōq�����Ă��Ȃ���e�Ȓ��ɖ₢���킹�����Ȃ������̂��B

�@���t��@�Ǘ��Z���^�[�͑��݂��Ă������A���S�_�b��M���ăV�~�����[�V������ӂ��Ă����̂��낤���B

�@���Ă̎Q�d�{���͐i���̍��͉X�������s�������A�P�ލ��͑z��O�ŃV�~�����[�V�����̔��z���Ȃ������炵���B�s�s���ȏ��͍����N���X�̎Q�d������ׂ��Ă��܂��A�̐S�̎Q�d�������͂��߂Ƃ���Q�d�����ɂ͓͂��Ă��Ȃ������Ƃ������A���60���N���o�Ă����̈����͎c���Ă���炵���B

�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B

�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����n�}�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B

�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B

�@�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�Ȋ��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B

�@�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤���B

�@���ƂłȂ�����������I�ɐl���ٓ����J��Ԃ������V�X�e���̕��Q�ŁA���܂��܂��̖�E�ɂ����������ɂƂ��ĉ����ǂ����Ă����̂��S������Ȃ��܂܂ɕs��ׂ������ȕېg�Ɣ��f�����̂��B

�@���̌��ʁA�Q�]������������܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B

�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�������ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B

�@����������SPEEDI�ɂ�鑪��ƕČR����L�����������f�[�^�Ɋ�Â������n�}���������Ă��Ȃ��炻�̎��������܂ܔ��w�����o�����A�S����Ȃ��܂ܘQ�]����3��12������@�\�̖k�����̒Ó��n��Ɉړ]�A�o�t�����������k�����ɂ���얓���Ɉړ]�A�����ʂ̒n��ɔ��Ă��܂����B

�@��@�Ǘ��Z���^�[�͉��̂����̋M�d�ȏ���c���ł��Ȃ������̂��A���邢�͔c�����悤�Ƃ��Ȃ������̂��B�����V�~�����[�V�������J��Ԃ��Ă���ΕK�{�����Ƃ��čs�����Ă����͂������A�c�O�Ȃ���Ӗ��͉ʂ������Ƃ͂����Ȃ��B�܂����@���f�[�^���Ȃ��܂܂ɁA3km���A5km���A10km���A20km���A30km���Ɠ��S�~���`���Ĕ��n������߂����A�������@�̒��ɂ���Ȃ����@�Ǘ��Z���^�[�͂����̌���ɂ͎Q�����Ȃ��g�O�̑��݂������̂��B

�@�����ɉ����Ĕ������߂�ׂ������A�����Ɋ�Â��Ĕ������߂�ׂ����ƈӌ���\���������������Ƃ����Ȃ��������ƂɂȂ�B�������͗��̉��l�ɂ����Ȃ������̂��낤���B

�@���@�͊�@�Ǘ��Z���^�[�₻�̑��̐��@�ւ�S���������Ă����̂��B

�@���̂悤�ȏd�厖���ɂ��S��炸���ݕs�M�Ɋׂ��Ă����̂��낤���B

�@�ČR����̎����َ͖E����A���u���ꂻ�̑��݂��������炩�ɂ��Ȃ��������A1�N3������̗��N6��18���A�����V������1�ʂŃX�b�p�����ꂽ�B

�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȓ́u���˔\�����n�}�v���A�����đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɑ��t���A��������O���Ȃ͒S���Ȓ��ł��镶���Ȋw�Ȃƌo�ώY�ƏȂɓ]���������A���̋M�d�Ȏ������Z�����ɐ�������邱�ƂȂ��A�����܂��͕��u���ꂽ�������Ƃ�1�N3������ɒ����V���ɂ���ăX�N�[�v���ꂽ�B�Q�Ă��o�Y�ȕۈ��@�̒S���҂�18���ߌ�3������L�҉���s���A�����A�ى��Ȃ̂��A�ۈ��@�E��ȓ������S�R�����̋L�҉���������B

�@�R�����̓A�����J��������ꂽ�u�����n�}�v���v7�����������Ƃ͔F�߂��B���A�������A���́u�����n�}�v���ǂ�����ꂽ���́u�L�^�ɂȂ��v�ƌJ��Ԃ��ɗ��܂����B

�@�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ̍q��@���j�^�����O�̃f�[�^���O���Ȃ�ʂ���3�x�ɂ킽��ۈ��@�̍��ێ��ɓd�q���[�����͂����B�܂��f�[�^���A�ۈ��@�ɐ݂���ꂽ�ً}�Ή��Z���^�[�́u���ː��ǁv�ɓ`��������Ƃ��F�߂��B

�@�������A���̂��̋M�d�ȃf�[�^�����Z���^�[���ɂ���Z�������S���ł���u�Z�����S�ǁv�ɓn��Ȃ������̂��A�Ƃ����̐S�ȓ_�ɂ��Ắu����Ȃ��v���J��Ԃ������A�������A�u�����n�}�v�͓��Z���^�[���̃z���C�g�{�[�h��A2���Ɋg�傳��Čf������Ă����Ƃ̂��ƁA�]���ē������ō�Ƃ���u�Z�����S�ǁv�̌W�����ڂɂ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

�@�������A�����Ɏ�̂��Ȃ���ΑS���S�������Ȃ��A�^����ꂽ�Ɩ��͌����Ɏ��g�ނ��A�e���g���[�͈͈̔ȊO�͖��S�A�܂��ĊO���̃f�[�^���͖��������R�A�������A�����Ȋw�Ȃ��u���͋��L���ׂ������������m��Ȃ����A����ł̃��j�^�����O�����W���邱�Ƃ������Ȋw�Ȃ̒S���v�ł��邱�Ƃ������A�]���ĊC�O����́u�����n�}�v�̎�舵���ɂ��Ă͒S���҂ł���F���͂Ȃ��B

�@�u�����n�}�v�̎�舵���͕ۈ��@���S��������̂Ƃ̔F����\�����A�����Ȋw�Ȃɂ͂Ȃ�痎���x�͂Ȃ����Ƃ����������B

�@����Ȃ�Ε����Ȋw�Ȃ��S�����Ă���SPEEDI�ɂ��f�[�^������Ȃ�����\���Ȃ������͉̂��̂��A���m�łȂ�����������\���Ȃ������B�ƕٖ����Ă��邪�A�댯�������Ă���n���F�����Ă����͂��A�ł�����߂Č���ӔC�̂��镟�������̒S���҂ɘA�����ׂ����ƍl����B

�@�Ȃ���Ȃ��܂܉����n��ɔ��Ă����l�X�͔픘���Ă��܂����B�Ƃ��낪���̒n��ɔ��Ă����l�X�̂Ƃ���ɁA�˔@�������i�h��ߕ��j������A�����Ȃ̂炸�u�����͊댯�����璼���ɔ��ĉ������v�Ƃ��������ĕ��̂悤�ɋ����čs������̈�s�������炵���B����s�����̌W���ł͂Ȃ��Ƃ̂��ƁB�u�����n�}�v���������Ă����l�X�̒��ڍs���Ȃ̂��A���݂ł����̐��͕̂s���B

�@�ł͉��̂���قǍ������Ă��܂����̂��B���q�͋K���g�D�Ƃ��Čo�ώY�ƏȁA���q�͈��S�E�ۈ��@�A�Ɨ��s���@�l�E���q�͈��S��Ջ@�\�B���t�{�A���q�͈��S�ψ���B�����Ȋw�ȁA���ː����j�^�����O����A�S�Ă��c����s���B

�@��������Ȓ����قȂ�g�D���������̂Ƃ���1�̍ЊQ�ɑΏ������ꍇ�A���O�ɖȖ��ȑł����킹�ƁA�g�D�S�̂����f�I�ɓ�������{���y�юi�ߊ������Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�o���o���ɍs�����邱�ƂɂȂ�B

�@�܂��ɍ�����������炯�o���Ă��܂����B�o�Y�Ȃƕ����Ȋw�Ȃ����������ō�Ƃ��Ă��Ȃ���u�����n�}�v�����L�A���p���邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�܂��A���i�ߊ��ł���ׂ��������͏�W�܂�Ȃ��܂܁A����ɉ��������A���d�{�X�ɓ{�荞��Ɠ�����������A���i�ߊ��Ƃ��Ă̎��o�����܂�Ȃ��̂����i�ߕ��𗯎�ɂ��Č����d���K��A������č���������ȂNJ�@�Ǘ��̐����S�������Ă��Ȃ����Ƃ����g�̍s���ŘI�悵�Ă��܂����B

�@�ݔC���Ɏ���Ƃɓ{�荞��́A�펞���̓������Ɏ����ŗ����ڂ̏o�����ł������B

�@��ꌴ�����̂ŒS������ۈ��@�͎��̒���ɏ����W�߂��ꂸ�A�����Ă����p�ł����g�D�Ƃ��Ă�����Ƌ@�\�ł��Ȃ������B