コラム

「ふたば創生」片寄 洋一さん(高6回)

あの大惨事から4年が経過した。避難生活は未だ続き、何時になったら避難指令解除になるのか誰も判らない闇の中にある。また避難指示解除の令がでても、以前と同じような生活が戻ってくる保証は全く無い。それどころか新たな苦難の始まりになりかねない。

ふる里の人々は苦しみ、悩み、絶望の淵にいる。このような時に安閑として傍観している場合ではない。ふる里の惨状を救済したい、手助けの方法は何かないか、恩返しをしたい。双高OBとして思いは同じ、東京栴檀会として何か出来ないか。ここに各種の資料を提供し、OB諸兄姉の叡智と行動を期待したい。

高6回 片寄 洋一

第25章 我が国の電力事情

「我が国電気事業」

我が国の電気事業は1882年(明治15年)に藤岡市助(日本のエジソン)(電力の父)とも呼ばれた発明王、実業家。東芝の創業者の一人でもある。同氏による東京電燈の設立請願がなされた時をもって電気事業が誕生し、その後1887年(明治20年)に東京・日本橋に発電所が建設され、付近のごく限られた地域だけに電気が供給され、初期の発電は機材一斉を外国から輸入したもので発電機は小規模な火力発電で蒸気機関による発電でしたから町中に造られ、かつ送電能力がなかったのでごく近隣だけに供給されるだけだから、各地に発電所を造る必要があった。

|

|

その後は地方に電力会社、発電所が開設され、日清戦争を契機として全国的に電気事業が普及した。

電気事業の初期は小規模の火力発電であったから、発電機を輸入した最初は直流発電であったが交流の優位性の高まりによって交流発電、交流送電にドイツ・AEG社製発電機(50Hz、AC3kv、265kVA)を購入し1893年)浅草発電所を建設した。

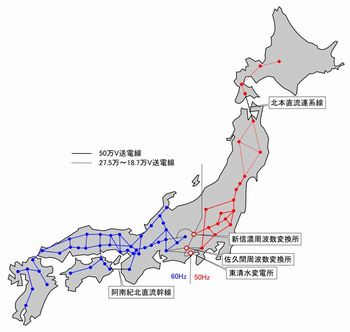

これに対して関西では1888年大阪でアメリカ・GE社製発電機(60Hz、AC2、3kv150kW)を採用したことによって、これらを中心として次第に東日本は50Hz、西日本は60Hzが定着してしまい、国内的には50Hz、60Hz二統があり、その境界線は糸魚川静岡構造線にほぼ沿い、東側が50Hz、西側が60Hzで周波数の違いがあるが、実用的な弊害はあまりなかった。

第二次大戦後、復興に併せて商用電源周波数を統一しようとする構想があったが、復興事業が優先され、立ち消えとなってしまった。

事実上統一する必要性は殆ど無いが、今回の東日本大震災のような大規模災害が起きた場合、発電施設が被害を受け、電力不足に陥った場合、西日本から緊急に電力、送電してもらうことは出来ない。

|

|

|

但し周波数交換所を設ければ東西間の電力供給は可能であり、一部交換所が設置されている。

交換できる電力は100万kw(東清水変電所)があるが、フル操業でも120万kwと少ない。大規模災害などの場合を除いて需要に投資が追いつかないので統一の必要性があまりないまま今日に至ってしまった。

一般家庭での電化製品では電気時計、レコードプレイヤー、電子レンジ、蛍光灯、洗濯機等には不都合が起きることがあるので糸魚川・富士川ラインを挟んでの東日本~西日本への転居の時は要注意となる。

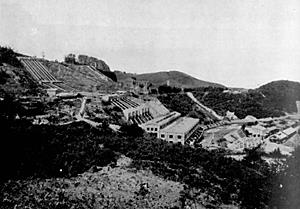

1907年[明治40年]には東京電灯が山梨県に本格的な水力発電所である駒橋発電所を稼働させ、富国強兵の観点からも電気事業は重要な政策の課題であった。

よって1910年(明治43年)には全国の河川を対象にして包蔵水力の調査を組織的、かつ大規模に実施した第一次発電水力調査が行われ、同時に翌1911年には電気事業法が施行され電気事業者の公益性が確立。同時に発電用水利権や土地立入権、山林伐採権などあらゆる権利が保障された。

同法の成立以後、各電力会社は競って大規模なダム式水力発電所の建設を行い、福沢桃助による大井ダムの建設など全国各地で建設が行われた。

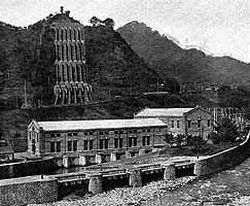

福島県においては1914年(大正3年)猪苗代第一水力発電所が建設され、東京・田端まで約225km区間の長距離高圧送電に成功し、送電技術が確立した。

東京発送電(現在の東電)・猪苗代第一発電所が福島県最初の水力発電所で、それ以来今日に至るまで首都圏の貴重な電源となって、電気を送り続けてきた。

大正3年(1914年)10月、運用開始

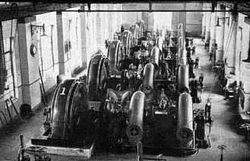

発電形式、水路式(有効落差:105.67m)

水車:立軸フランシス水車×4台、最大出力:62,400kw、常時出力:13,000kw

この発電所は建物や内部の発電設備は何度か新替が行われてきたが、場所は同じ所で現在も活躍している。

猪苗代湖を始め裏磐梯の秋元湖、小野川湖、檜原湖、その周辺の河川等には数多くの水力発電所が設置された。大正後期から昭和初期には首都圏の電気のふる里と言われていた。

猪苗代湖は、湖の東岸をほぼ南北に川桁断層に伴う陥没によって形成された湖盆の西側が、その後の磐梯山や猫魔ヶ岳の噴出物や泥流で堰き止められできた湖だから会津盆地の東側に位置し、会津盆地の中心よりは標高が高いところに位置する故に、この標高差が水力発電には好適となった。

猪苗代湖の堪水面積:104k㎡、最大深度94m、湖面標高514m、による国内では琵琶湖に次ぐ巨大な湖となる。また猪苗代湖の北に位置する磐梯山の北山麓には裏磐梯湖沼群と呼ばれる多くの湖沼がある。

これらは明治21年(1888年)の磐梯山大爆発に伴って泥流が北側に流れ、多くの河川や谷を堰き止め、檜原、小野川、秋元の湖が形成され、また泥流が窪地を埋め、溢れた水が五色沼等の沼、湿地帯を形成し、それらの水力を活用して多くの水力発電所が施設され、猪苗代湖周辺は当時としては水力発電所の一大集積地帯となった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大正時代や昭和初期に建設された水力発電所は、内部の機材は新替えされたが、初期に建設された同じ場所で外観が同じ現役の水力発電所として活躍している。

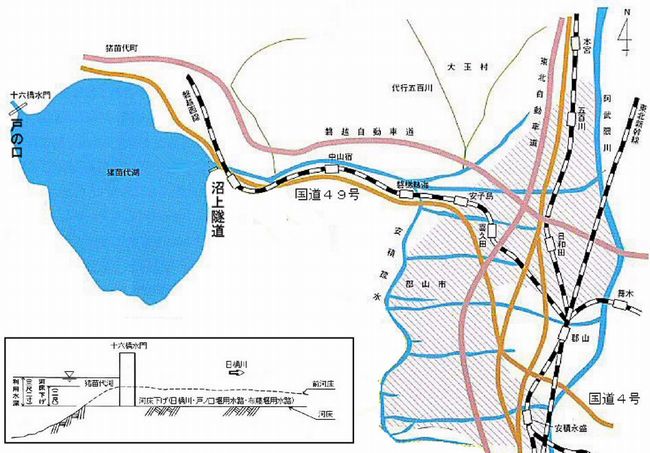

安積疎水

現在、富岡町をはじめとして多くの避難者が郡山市や周辺の仮設住宅や借り上げ住宅に住んで居られるが、富岡町仮設役場がある近くに開成山公園があるが、嘗ては安積疎水の中心地であった。

安達太良山の噴火で溶岩や噴火灰で不毛の大地が広がって安積原野と呼ばれた不毛の地であった。その原野を潤したのは安積疎水と呼ばれる猪苗代湖から取水し、奥羽山脈を超えて安積原野に農業用水、工業用水、飲料水として供給した疎水が完成したからで郡山市周辺発展の礎となった。

水力発電にも活用されている。この疎水は那須疎水、琵琶湖疎水、安積疎水の日本三大疎水の一つに数えられる程の大工事であった。

|

|

|

|

こうしてみると、会津地方や中通地方は比較的早くから投資が行われ、新しい企業・産業化が行われていたことが良く判る。双葉地方の後進性は地形的なものなのか、地元を引っ張る有能な人材が不足していたのか。

全国の発電ブーム

技術的成功をみて大正時代は電力企業のブームとなって、電力会社が新たに参入してきたが、やがて政府による整合が行われ、東京電灯、東邦電力、大同電力、宇治川電力、日本電力のいわゆる「五大電力会社」に統合された。

これらの会社を中心として木曽川、信濃川、飛騨川、天竜川、庄川等で大規模なダム式水力発電所が建設された。

ところが江戸時代からあった農業用水の慣行水利権が一方的に侵害され、下流域農民との対立が尖鋭化してきた。例えば農業用水の取り入れ口がダムで水没して流水が極端に減少して河川の漁業がだめになり、山林からの木材の搬流ができなくなった等の弊害が出るのは当然であって紛争の続出に悩まされた政府は、河川管理の一元化として内務省が一括管理することになった。

1926年(大正15年)8月26日河川行政監督令を発令。ダムや水力発電所、及びそれに関連する施設で河川に設置する全ては内務大臣の許認可を必要とすることで、国家管理を強化し、内務省による電力行政の介入、後に電力国家統制への端緒はこの時造られた。

昭和の時代に入ると電力業界の監督権は内務省より逓信省電気局に移り、1939年[昭和14年)から1951年[昭和26年]までの間、即ち戦中、戦後の激動期我が国の電力事業を司って特殊法人が「日本発送電株式会社」国家総力戦体制を構築しようと当時の日本政府の電力国家管理政策に基づき、日本電灯、日本電力など、全国の電力会社の現物出資や合併によって設立された半官半民のトラストであった。「電力国家統制法案」は第一次近衛内閣において内閣調査局より1938年(昭和13年)1月、国家総動員法などともに提出され、日中戦争が次第に激化するに従い、戦時体制が強化され軍部の意向が強く反映する様になった。

「電力国家統制法案」は三つの法案からなる「電力管理法案」・「日本発送電株式会社」・「電力管理に伴う社債処理に関する法案」である。

これらの法案は、電力会社、道府県、民間企業の全てを対象に、日本に存在する全ての電力施設を国家が接収・管理するという法案であって、その接収した電力施設は半官半民の「日本発送電株式会社」によって管理・運営を行う「一元運営」である。

その裏にいるのは軍部、特に陸軍が存在した。

この法案成立には当然電力業界は猛反発、特に東邦電力社長の松永安左右衛門氏は猛烈に噛みついた。戦後「電力の鬼」と呼ばれ電気事業の復興を担ったあの松永氏である。

怒った陸軍は憲兵隊を使って抑圧・弾圧を加えてきたので、同氏の命の危険を心配した企画院総裁鈴木禎一氏(予備陸軍中将)が身柄をあずかり、全ての役職を辞任させ隠遁させた。

以後、軍の圧力によって正面切って法案に反対する勢力はなくなり、軍部独走に拍車がかかった。

国会での審議でももめたが衆議院・貴族院(当時)の両院協議会で調整されて1938年3月26日に成立、国家総動員法とともに4月1日から施行され戦時体制は整った。

こうして発送電事業に続いて配電事業も国家統制が推進され、太平洋戦争直前の1941年(昭和16年)8月、配電統制令が公布、即日施行された。(この当時の議会は大政翼賛会の1党独裁、即ち軍部の意向の賛成機関になる)

全国各地の配電事業者は統合され、五大電力会社をはじめ、多くの電気事業者は解散、代わりに全国九ブロック(北海道・東北・関東・中部・北陸・近畿・中国・四国・九州)に新たな設立され、この九配電事業体制の下で日本発送電株式会社と連携して配電事業を行う、即ち日本の電力事業は全て政府の管理下に置かれることになり、軍部宿願の電力国家統制が実現した。

組織としては総裁が置かれその下の幹部社員の任命権は内閣にあり、経営の意思決定機関は事実上内閣にあり、主務大臣は逓信大臣・内務大臣であったが後に軍需省が新設され軍需大臣が主務大臣になった。

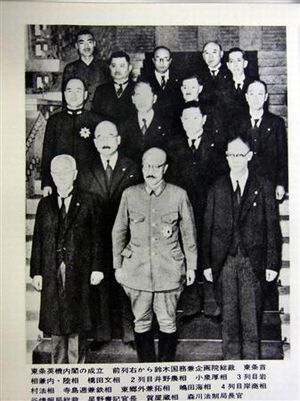

1941年(昭和16年)10月18日 ~ 1944年(昭和19年)7月22日

東条内閣(東条英機陸軍大将)

内務大臣(安藤紀三郎予備役陸軍中将)

逓信大臣(寺島健予備役海軍中将)

軍需大臣(東条首相の兼任)

その後内閣改造はあったが軍人が担当大臣になった。改造破綻と大臣職の入れ替えはあったが後任も軍人が登用され、東条首相が内務、外務大臣・陸軍大臣・軍需・文部・商工・参謀総長・主要大臣で半数以上を一人で兼任、陸軍独裁政権となった。

1945年(昭和20年)8月15日 ポツダム宣言受諾、無条件降伏

只見川開発の歴史

只見川の開発は、猪苗代湖開発において初めて水力発電事業が計画されたのは1910年(明治43年)で日露戦争が終わってやっと一息ついた頃になる。

岩代水力電気事業として発起人として太田黒重五郎等が只見川と伊南川の各1カ所に導水路式発電所を計画、河川管理者である宮田光男福島県知事(当時)が最初で、それ以降様々な電力会社が只見川、阿賀野川、沼沢湖等の発電用水利用水利権取得申請が出され、これらを受理した福島県、新潟県、群馬県において水利権獲得のための闘いが始まった。

また源流である尾瀬沼についても水利権獲得の申請がなされ、関東水電株式会社を設立、尾瀬沼にダム式水力発電所を建設し、水は利根川に放流するという計画で群馬県知事に申請し認可された。

この他にも数々の水力発電計画により水利権の申請が福島県、新潟県、群馬県の各知事に提出され認可されたから利権あるところ必ず政治家や資本家や地方の有力者が群がり、それぞれの思惑が衝突し合った。

また水力発電には最高の立地条件が揃っていることは険しい山岳地帯、過酷な気象条件が揃っていることになり投下資本も膨大なものになるから会社側も1社では負担しきれず吸収合併が繰り返される結果となった。

戦前、只見川の水力発電事業には長大なトンネルによる水路式発電所・野沢発電所が東北電力によって進められていたが、東北電力は尾瀬沼ダム建設を進めていた関東水電とともに信越電力株式会社に吸収された(昭和3年)。

この信越電力会社も合併後、東京発電株式会社と名称を改め、更にほどなく東京電燈株式会社と合併するという目まぐるしい電力会社の変遷があった。

従って只見川、阿賀野川流域の水力発電所は東京電燈株式会社が一つ手に握ることに成り、さらに猪苗代湖や裏磐梯三湖の水力発電事業を行っていた猪苗代水力発電も吸収合併したから、福島県内の水力発電は全て東京電燈株式会社の支配下にあったことになる。

ところが1929年(昭和4年)世界恐慌が起こり、日本経済は深刻な影響を受け、それに伴い電力需要が急速に落ち、反面需要を見込んで電力増強に力を注いだが、それがかえって裏目に出てしまい、不況は更に深刻なものになってしまった。

その後は不況打開として「帝国の生命線は満蒙にあり」のスローガンを掲げた陸軍は、満州事変、シナ事変、ノモハン事変、太平洋戦争へと15年戦争へと突き進むことになり、我が国はどん底の悲哀を味わうことになった。

戦時態勢を進めていた軍閥政府は電力の国家統制を決め、電力業界に暗雲が立ちこめてきた。

1938年(昭和13年)東条英機中将(当時)を中心とした陸軍統制派は第一次近衛内閣に猛烈な圧力をかけ、戦時体制を遂行するためには電力の国家管理も病むなし、としたため松永安左右衛門氏を筆頭とする電力業界挙げて猛反発した。

怒った陸軍は憲兵隊を使って抑圧・弾圧を加えて、更には特高を使って思想弾圧まで加え、同氏の命の危険を心配した企画院総裁鈴木禎一氏が身柄をあずかり、全ての役職を辞任させ隠遁させた。

以後、軍の圧力によって正面切って法案に反対する勢力はなくなり、軍部独走に拍車がかかった。

第73回帝国議会に「電力国家管理法案」を上程、1939年4月1日、「国家総動員法」と共に電力管理法・日本発送電株式会社法が成立。これに伴い特殊法人として発足した日本発送電株式会社は出力5000kw以上の水力発電所、出力1万kw以上の火力発電所をほぼ例外なく管理下に置き、日本全土の発電所を支配し、かつ同規模の新規電力開発を田の電力会社が実施することを禁止した。

かくして電力業界の監督権は内務省より逓信省電気局に移り、1939年[昭和14年)から1951年[昭和26年]までの間即ち戦中、戦後の激動期我が国の電力事業を司って特殊法人が「日本発送電株式会社」国家総力戦体制を構築しようと当時の日本政府の電力国家管理政策に基づき、日本電灯、日本電力など、全国の電力会社の現物出資や合併によって設立された半官半民のトラストであった。

「電力国家統制法案」は第一次近衛内閣において内閣調査局より1938年(昭和13年)1月、国家総動員法などともに提出され、日中戦争が次第に激化するに従い、戦時体制が強化され軍部の意向が強く反映する様になった。

「電力国家統制法案」は三つの法案からなる「電力管理法案」・「日本発送電株式会社」・「電力管理に伴う社債処理に関する法案」である。

これらの法案は、電力会社、道府県、民間企業の全てを対象に、日本に存在する全ての電力施設を国家が接収・管理するという法案であって、その接収した電力施設は半官半民の「日本発送電株式会社」によって管理・運営を行う「一元運営」である。

国会での審議でももめたが衆議院・貴族院(当時)の両院協議会で調整されて1938年3月26日に成立、国家総動員法とともに4月1日から施行され戦時体制は整った。

こうして発送電事業に続いて配電事業も国家統制が推進され、太平洋戦争直前の1941年(昭和16年)8月、配電統制令が公布、即日施行された。(この当時の議会は大政翼賛会の1党独裁、即ち軍部の意向の賛成機関になる)

全国各地の配電事業者は統合され、五大電力会社をはじめ、多くの電気事業者は解散、代わりに全国九ブロック(北海道・東北・関東・中部・北陸・近畿・中国・四国・九州)に新たな設立され、この九配電事業体制の下で日本発送電株式会社と連携して配電事業を行う、即ち日本の電力事業は全て政府の管理下に置かれることになり、軍部宿願の電力国家統制が実現した。

|

終戦、国家体制の崩壊

1945年(昭和20年)8月15日、ポツダム宣言受諾、無条件降伏、軍閥の呪縛から解放された。

しかし全ての国家体制が崩れ、全てを失ってしまった。残されたのは焼け尽くされた国土と飢えに苦しむ国民だった。

戦後の我が国を襲ってきたのは猛烈な飢餓で、終戦直後、東京には都民の食糧が3日分しか倉庫にはなかった。GHQは日本国民の半数、政府は1千万人の餓死を見込んでいた位の凄まじい食糧不足であった。

従って戦後の政府の最大の仕事は如何にして食糧増産の方策をたてるかにあり、それが傾斜生産方式を編み出し、化学肥料の増産、そのための電力確保にあり、電力産業振興が最重点政策になった。なんといっても電力は国家の原動力である。

我が国の電力事情を遡って検証する必要がある。

戦後

1945年(昭和20年)8月15日、ポツダム宣言受諾、無条件降伏

1946年、日本発送電は只見川、阿賀野川の総合開発的な水力発電計画を企画、独自の調査を開始、南会津郡伊北村に調査事務所を設置して、只見川の流量や地形、気象、水分等の綿密な調査を開始した。

さらに、翌1947年には商工省が只見川、尾瀬原・利根川総合開発計画を策定し、只見川流域の調査を日本発送電に依頼し、この調査所も上流と下流域担当を二分・強化拡大して調査を継続した。

1948年10月に「東北地方電力復興計画案」を纏め、北上川、十和田湖、田沢湖、猪苗代湖と共に只見川が最重要地点として挙げられ、特に只見川復興計画にある水力発電計画の87%に及ぶ約247万kwを只見川流域だけで新規開発可能との調査結果が報告された。

これを受けて1947年「只見川筋水力開発計画概要」が発表された。

この計画概要によれば只見川と阿賀野川に連続して15ヵ所にダム式発電所を設け、既設5発電所と出力増強を謀ることで235万kwに及び、年間増加発電量は55億kw時にも上がるとして開発の有効性を主張した。

この中での根幹事業として只見川最上流部に4ヵ所、伊南川の1ヵ所に巨大ダムを建設し大容量の貯水池を建設することとし、ここに初めて奥只見ダム、田子倉ダムの二大ダム計画が登場した。これに伴い尾瀬原ダムはこの計画で揚水発電から一般水力発電に修正され、縮小された。その結果、利根川への分水も無くなり、ダムの規模も縮小された。この案は後に「只見川本流案」となった。

本流案は只見川・尾瀬原・利根川総合開発計画案を審議する「只見川・尾瀬原・利根川総合開発審議会」に1948年提出され審議開始となった。

ところが同時期新潟県側から只見川の豊富な水量を信濃川水系に導水して灌漑を行い、水田耕作を一挙に拡大しようとする「只見川分水案」が提出された。

また、尾瀬分水案に関する群馬県の主張があり、福島県、新潟県、群馬県の三つ巴の争いが火種となり長期の抗争の始まりとなった。

ところがこれらの水力発電総合開発計画を策定した日本発送電は1948年、GHQより戦時体制に協力した独占資本であると断定され過度経済集中排除法の指定を受け解散を命じられた。

終戦の翌年である1946年、日本発送電は只見川、阿賀野川の総合開発的な水力発電計画を企画、独自の調査を開始、南会津郡伊北村に調査事務所を設置して、只見川の流量や地形、気象、水分等の綿密な調査を開始した。

さらに、翌1947年には商工省が只見川、尾瀬原・利根川総合開発計画を策定し、只見川流域の調査を日本発送電に依頼し、この調査所も上流と下流域担当を二分・強化拡大して調査を継続した。

日本発送電の解体

電気事業は軍需省が廃止され、商工省(現通産省)に移管されたが、経済政策全般は経済安定本部で審議され、1947年、経済安定本部は河川総合開発調査審議会を発足させ河川開発に関する調査を行ったが、この中で商工省は新規水力発電開発を行うため7河川2湖沼を対象地域として開発計画を検討した。同時に日本発送電も独自に大規模な水力発電開発の計画を立案し、電力不足を根本的に快復させようと乗り出した。

そのようなときに1948年、GHQの指令が下され日本発送電が解散させられたが、各電力会社も公職追放により多くの幹部職員が職を解かれていた。

そして軍閥政権から隠遁を余儀なくされていた松永安左右衛門氏が再登場し、活躍が始まった。電気事業再編成審査委員長に松永氏が就任、1950年に電気事業再編成が発令され、日本発送電が所有していた地方の発電所は全国9ブロックに分割され、全国九電力会社に分割・民営化が図られた。

この中で東京支社は東京電力になり、東北支社は東北電力に改組・発足した。

東京電力は東京電燈時代から只見川開発に深く携わっており、只見川開発のノウハウは蓄積している、と主張。一方、東北電力は東京電燈時代も日本発送電の時も只見川開発に携わっており、しかも流域である福島県は東北であるから東北電力がその継承者であると主張した。

その対象になったのが田子倉ダム(只見川・福島県)、朝日発電所(飛騨川・岐阜県)長沢発電所(吉野川・高知県)、上椎葉発電所(耳川・宮崎県)の実施調査が行われた。

ここに只見川総合開発が脚光を浴びることになり、電力不足を補い、経済復興の重要な鍵を握る総合開発と期待を持って遂行されることになった(次章で只見川総合開発を述べる)。

連合国の占領という事態となり、「オキャパイドジャパン」という国名で呼ばれ、全ての指令は、最高司令官マッカサー元帥の指令下にあり、GHQの命令は絶対服従であった。

このGHQ指令が次々と下令されたが、その中に軍人追放令、あらゆる分野における公職追放令、戦争に協力した独占資本の解体(財閥解体)、地主制度の解体(土地解放)、明治政府樹立後に築かれてきた社会機構、制度が根本から覆され、アメリカ式価値観が押しつけられた。

|

| (右端吉田首相と白州次郎氏GHQのパーティー) |

このような社会情勢下で電力業界も例外ではなくGHQから日本発送電の解体、商工省電力局から電力会社への管理権能を剥奪、経営に関与しない調整機関の設置、この二つの条件を強行に要求してきた。さらには電力再編成を占領軍命令で強行する準備を進めており、これを察知した第二次吉田内閣はGHQの介入を阻止すべく、先手をうって電気事業再編成審議会を設置し、電力事業再編成は我が国政府主導で行うことを宣言した。この件に関しGHQと粘り強く交渉を続け、日本側に有利な再編計画を認めさせたのは、鬼才白州次郎氏の努力に依るもので、吉田首相を援けGHQとの難しい交渉は抜群の語学力をもって対等に渡り合った同氏の功績によるものです。GHQの高官が「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた人材で、その活動の模様は(白州次郎氏の活躍は2009年、NHKで放送されたテレビドラマの特別番組全3回「ドラマスペッシャル・白州次郎」主演・伊勢谷友介、妻正子・中谷美紀、その他有名俳優が演じ、重厚かつ見応えのあるドラマだった。)

電気事業再編審議委員会には復興金融公庫理事長・工藤昭四郎、慶応大学教授小池隆一、日本製鉄社長三鬼隆、国策パルプ副社長水野成夫、そして審査委員長は「電力王」「電力の鬼」と云われた松永安左右衛門氏が任命され、審議の結果「電気事業再編成法案」「公益」事業法案」として提出した。だが国会では反対意見が相次ぎ国会審議は紛糾した。

だが再編制を急ぐGHQは早急な成立がなければあらゆる許可を停止すると強硬な態度を示し、追い詰められた政府は第九国会に再提出を検討したが、成立する可能性は全くなく、煮え切らない政府に怒ったGHQは1950年(昭和)25年11月24日、伝家の宝刀であるポツダム政令を発して電力再編制のための二法令、即ち「電気事業再編成令」「公益事業令」を公布した。

ここにおいて集排法指定から三年にわたって紛糾した日本発送電と九配電会社の分割、民営化問題に決着をみたのである。

しかし、利権が絡む諸問題が山積し、それは日本発送電施設の分与、及び水力発電における発電用水利権の帰属等、複雑多岐にわたる難題を解決していったのは電力の鬼・松永安左右衛門氏の功績は大きい。

基本的には属地主義として各地に存在する施設は新たに設立した九電力会社(北海道電力、東北電力、関東電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力)に移管すると定められた。(沖縄電力は当時未だ占領下にあり、日本復帰後設立した)

そして電力九分割後、松永安左右衛門氏は電力技術の研究開発を効率的かつ外圧に影響されることなく実施するため、九電力会社の合同出資でありながら、完全中立を堅持する公益法人として、民間初のシンクタンク電力中央研究所を設立し、自ら理事長に就任、電力業界全体に影響を及ぼす文字通りのシンクタンクになった。

この電力再編に関して、活躍した「電力の鬼」松永安左右衛門氏と吉田首相のブレーンであった白州次郎氏の二人が中心となった。白州氏は終戦連絡中央事務局を造り難しいGHQとの交渉を得意の語学力で一手に引き受け、吉田内閣を支え中心となって活躍した。そしてこの時に培った人脈、政治力が只見川総合開発において大いに発揮され、福島県・東北電力の連合が主張した只見川本流開発案に決定に至る原動力となった。

戦後の我が国を襲ってきたのは猛烈な飢餓で、終戦直後東京には都民の食料3日分しか倉庫には残っていなかったという。

GHQは日本国民の半数、日本政府は1千万人の餓死を見込んでいた位の飢餓状態にあって凄まじい食糧不足に悩まされた。

したがって戦後の政府の最大の仕事は如何にして食糧生産野方策を立てるかにあり、それが傾斜生産方式を編み出し、化学肥料の増産、そのためには電力の確保にあり、電力産業振興が最重点政策となった。

国力を左右する電力事情を遡って検証する必要がある。

九電力編成

1950年、日本発送電がGHQ指令により解体され、電力再編成が行われた。基本的には属地主義として各地に存在する施設は新たに設立した九電力会社(北海道電力、東北電力、関東電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力)に移管すると定められた。沖縄電力は当時未だ占領下にあり、日本復帰後設立したので実際は十電力体制になる。

経済復興の原動力となるのは豊富な電源であって、電力確保が絶対必要要件であり、この電力確保の為、政財界が慌ただしく動き始めた。

極端に不足している電力に対し、占領時代の電力に対するGHQの介入はどうであったか。まず全国の電力を管轄していた日本発送電の解体、商工省(現通産省)電力局から電力会社への管轄権能を剥奪、経営に関与しない調整機能の設置、この二つの条件を強硬に求めてきた。

さらに電力再編成をGHQ指令で強行すべく準備を進めており、これを察知した第二次吉田内閣はGHQの介入を阻止すべく、先手を打って電気事業再編成審議会を設置し、電力事業再編成は我が国政府指導で行いたいとGHQと粘り強い交渉が行われた。

この時活躍したのが吉田首相の懐刀といわれていた鬼才白州次郎氏で、抜群の語学力、巧みな交渉術でGHQ高官と対等に渡り合い、「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた人材で、GHQとの交渉で難題は全て同氏が担当した。

かくして電力再編成のための二法令、「電気事業再編成令」「公益事業令」を公布した。

しかし、利権が絡む諸問題が山積し、それは日本発送電施設の分与、水力発電のおける発電用水利権の帰属等、複雑多岐にわたる難題を解決していったのは電力の鬼といわれていた松永安左右衛門氏の功績は大きい。

この松永氏の活躍を手助けしたのが当時東京電力の一課長であった木川田一隆氏で、派遣されて松永氏の秘書となり、松永氏が驚嘆するほどの大活躍をし、電力界の次世代を背負うのは木川田氏だと太鼓判を押したほどであった。

確かに見込み通りとなって、やがて東京電力社長となり、福島原発建設の大号令はこの人によって発せられた。

|

次世代の基本的には属地主義として各地に存在していた電力会社が独立した民営化した九電力会社となって(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、四国電力、九州電力)移管された。沖縄電力は当時米軍の占領下にあり、軍政が敷かれており電力も軍政下にあり、沖縄電力が創立されたのは日本復帰後となった。

電力九分割後も松永安左右衛門氏は電力技術の研究開発を効率的かつ外圧に影響されることなく実施するため、九電力会社の合同出資でありながら、完全中立を堅持する公益法人として、初の民間シンクタンク、電力中央研究所を設立、自ら理事長に就任、電力の業界全体に影響を及ぼす文字通りのシンクタンクとなった。

一方、白州次郎氏は終戦連絡中央事務所を創立し、GHQとの交渉を担当し、吉田内閣を援ける原動力となった。

昭和25年、講和条約問題で渡米しジョン・フォスター・ダレス氏と会談して日本独立のための平和条約締結の準備を開始し、翌1951年(昭和26年)9月、サンフランシスコ講和条約が締結され、新生日本が独立をはたした。

吉田内閣退陣後は、実業界に戻り、この同じ年、昭和26年、日本発送電分割問題で大紛糾しているとき、松永安左右衛門氏と共に活躍したのが白州次郎氏。

この時、東北最大の開発可能水力発電としては只見川流域が最大で、この水利権の3/4の権利を有していた水利権を巡って、古くからの権利を主張して徹底抗戦を挑んできた東京電力の主張を、当時の野田卯一建設大臣を説得して、水利権を東北電力に移し、東北電力繁栄の基礎を築いた、この功績により白州氏は東北電力会長になった。

白州氏は東北電力株式会社会長に就任し、只見川特定地域総合開発計画に指定されたことから、1959年(昭和34)会長職を退任するまで約8年間、只見川流域の電源開発事業に精力的に働き、奥只見ダムの建設を推進した。

|

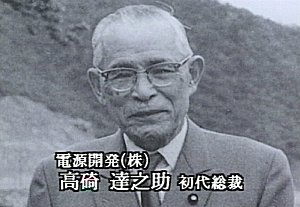

GHQの指示で造られた過度経済集中排除法野指定を受けて日本発送電が解体、地域電力会社荷分割された.しかし分割された当初の地域電力会社は資本力が余りにも弱く、復興に必要な電力を確保する力はなかった。そこで国内の電力需要の増加に合った体制を整えるため制定されたのが電源開発促進法により、1952年(昭和27年)9月6日国の特殊会社として「電源開発株式会社」が創設され、資本構成は67%が財務大臣、残りを9電力会社が保有した。

電源開会社の最初の大事業は佐久間ダムの建設であるが、これを僅か3年で完成させた。この成功によって関西電力は黒部峡谷にダムを建設することを決意したと当時の電力事情は水主火従の時代で、1950年に国土総合開発法に基づき地域開発計画の一つとして施行されたのが、只見川特定地域総合開発計画で、福島県と新潟県を流れる阿賀野川水系最大の支流である只見川を中心として阿賀野川下流域に至るまでの間に大小様々なダムを建設して水力発電所を造ろうという壮大な計画であった。

只見川の水源は福島県、群馬県、新潟県の三県にまたがる尾瀬国立公園の一つである尾瀬沼を水源とし、湿地の水を集めながら三条の滝を経て深い谷を刻んで南會津郡只見村を流れ、ここで伊南川と合流し、険しい山岳地帯である蒲生岳を過ぎると次第に北東に向きを換え大沼郡金山町で野尻川と合流、大沼郡三島町、柳津町、會津坂下町を過ぎて會津盆地を流れ、喜多方市高鄕町付近で阿賀野川に合流する。

流路延長146キロ、流域面積2,800k㎡。水量は豊かで、年間降雨量2,500~3,000mmに達する多雨地帯であり、冬季は豪雪地帯でも知られており、春季の融雪、更には源流から阿賀野川合流点までの落差が1500メートルもあり、急流、豊富な水量、高落差という水力発電に必要な三点の条件が揃っていたため、国内では最も有望な電源開発地帯として、古くは明治43年には小さな水力発電所が開設された。

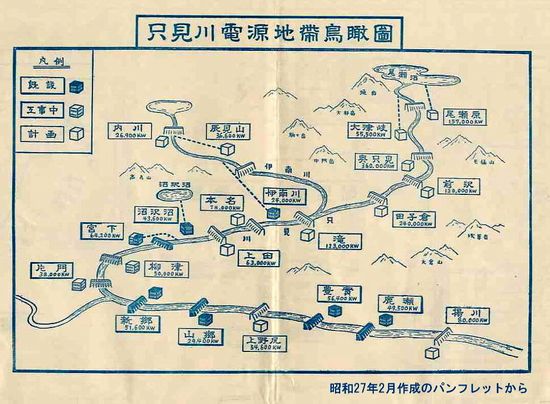

只見川電源開発計画

尾瀬沼を水源とし、阿賀野川に注ぐ只見川は、有数の豪雪地帯であり、かつその流域は山間地帯で、その水量は豊富、急流であるため、古くから水力発電として最適地として、明治後期より電源開発計画がなされていた。

|

戦後、荒廃した国土を復興するための電源開発の重要性が一段と高まり、既に只見川は1947年に「只見川筋水力発電開発要項」日本発送電によって纏められており、内容は戦前の案と同様に只見川に11ヶ所、阿賀野川6ヶ所、伊南川3ヶ所、大津岐川1ヶ所に水力発電用のダムを建設、総貯水量580,000,000立方メートル、認可出力385,000kWのダム式発電所として計画され、この発電計画で行われると、当時全国で開発可能な水力発電は1,960,000kWであり、東北地方だけで云えば当時発電計画のあった発電水力の3/4は只見川水系だけで占めることになり、俄然只見川への注視が集中してきた。

利に敏いのは人の世の常、利権の亡者が集中してきた開発主導権を争う、東京電力と白州次郎氏が代表する東北電力、地域的な利権として水源である尾瀬沼は群馬・栃木・福島・に拡がり、かつ流域である奥只見は福島と新潟の県境、そうなると尾瀬高原の土地を所有する東京電力は尾瀬沼にダムを建設して利根川への分水案、新潟県は奥只見から新潟県十日町方面への分水案、福島県は本来の只見川総合開発案、三巴以上に絡み合った政争になった。陳情合戦、接待合戦で只見川は‘タダノミガワ’と揶揄される程であった。

1950年に国土総合開発法に基づき地域開発計画の一つとして施行されたのが、只見川特定地域総合開発計画で、福島県と新潟県を流れる阿賀野川水系最大の支流である只見川を中心として阿賀野川下流域に至るまでの間に大小様々なダムを建設して水力発電所を造ろうという壮大な計画であった。

只見川の水源は福島県、群馬県、新潟県の三県にまたがる尾瀬国立公園の一つである尾瀬沼を水源とし、湿地の水を集めながら三条の滝を経て深い谷を刻んで南會津郡只見村を流れ、ここで伊南川と合流し、険しい山岳地帯である蒲生岳を過ぎると次第に北東に向きを換え大沼郡金山町で野尻川と合流、大沼郡三島町、柳津町、會津坂下町を過ぎて會津盆地を流れ、喜多方市高鄕町付近で阿賀野川に合流する。流路延長146キロ、流域面積2,800k㎡。

水量は豊かで、年間降雨量2,500~3,000mmに達する多雨地帯であり、冬季は豪雪地帯でも知られており、春季の融雪、更には源流から阿賀野川合流点までの落差が1,500メートルもあり、急流、豊富な水量、高落差という水力発電に必要な三点の条件が揃っていたため、国内では最も有望な電源開発地帯として、古くは明治43年には小さな水力発電所が開設された。

終戦、日本中を震撼させる命令が連合軍最高司令官総司令部(GHQ)から次々と発せられ、戦争犯罪人の逮捕、裁判、軍人追放、あらゆる分野での公職追放、独占資本解体(財閥解体)、地主制度の解体(土地解放)等々、明治政府樹立以来築かれてきた社会機構、制度が根本から覆され、アメリカ式価値観の押しつけとなった。

このような状況下で電力業界も例外ではなく、極端に不足している電力に対し、GHQは切り込んできた。まず全国の電力を管轄していた日本発送電の解体、商工省(現通産省)電力局から電力会社への管轄権能を剥奪、経営に関与しない調整機能の設置、この二つの条件を強硬に求めてきた。さらに電力再編成をGHQ指令で強行すべく準備を進めており、これを察知した第二次吉田内閣はGHQの介入を阻止すべく、先手を打って電気事業再編成審議会を設置し、電力事業再編成は我が国政府指導で行いたいとGHQと粘り強い交渉が行われた。

この時活躍したのが吉田首相の懐刀といわれていた鬼才白州次郎氏で、抜群の語学力、巧みな交渉術でGHQ高官と対等に渡り合い、「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた人材で、GHQとの交渉で難題は全て同氏が担当した。

かくして電力再編成のための二法令、「電気事業再編成令」「公益事業令」を公布した。

しかし、利権が絡む諸問題が山積し、それは日本発送電施設の分与、水力発電のおける発電用水利権の帰属等、複雑多岐にわたる難題を解決していったのは電力の鬼といわれていた松永安左右衛門氏の功績は大きい。

基本的には属地主義として各地に存在していた電力会社が独立した民営化した九電力会社となって(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、四国電力、九州電力)移管された。沖縄電力は当時米軍の占領下にあり、軍政が敷かれており電力も軍政下にあり、沖縄電力が創立されたのは日本復帰後となった。

電力九分割後も松永安左右衛門氏は電力技術の研究開発を効率的かつ外圧に影響されることなく実施するため、九電力会社の合同出資でありながら、完全中立を堅持する公益法人として、初の民間シンクタンク、電力中央研究所を設立、自ら理事長に就任、電力の業界全体に影響を及ぼす文字通りのシンクタンクとなった。

一方、白州次郎氏は終戦連絡中央事務所を創立し、GHQとの交渉を担当し、吉田内閣を援ける原動力となった。

昭和25年、講和条約問題で、吉田氏の密命を受け、渡米してジョン・フォスー・ダレス氏と会談して日本独立のための平和条約締結の為の草案創りの準備に参加し、翌年昭和26年9月サンフランシスコ平和条約が締結された。

吉田内閣退陣後は実業界に戻ったが、日本発送電分割で大紛糾していたが、松永安左右衛門氏と白州次郎氏が中心となって解決に導いたが、それはGHQとの交渉の際に培われた人脈、政治力が大いに効をそうした。

日本発送電問題が解決すると、次にくるのは電源開発問題で、国土総合開発法に基づく、只見川特定地域総合開発法に基づく開発だが、この只見川総合開発がすんなりと決まったわけではない。日本政府、GHQ、福島県、新潟県、東京電力、東北電力、本流案、分流案、それぞれの利害得失が輻湊し、水利権を巡り、行政訴訟合戦が続き泥沼化した。

戦前からこの地域の水利権を持つ東京電力が徹底抗戦の構えを切り崩したのは、当時の野田建設大臣と白州次郎氏で、水利権を東北電力に移し、東北電力繁栄の基礎を築き、只見川総合開発への途を開けた。

しかしそれでも紛争は続き、福島県側は大竹作摩知事(摩耶郡北塩原村出身)、福島県選出代議士、県議団、地方自治体の大陳情団が結成された。

吉田首相のブレーンの一人だった広川廣禅衆議院議員(石川郡玉川村出身)が側面から援助した。

政府は妥協点を探るために度々電源開発調整審議会を開催、電源開発による奥只見・田子倉などの奥只見川上流域開発の方針を固めて地域紛争を排除し、かつ新潟県側が納得する妥協点を探った。

こうした度重なる協議の末、佐梨川への導水を廃止する代わりに奥只見ダムから信濃川水系の黒又川二只見川の水を分水し、黒又川に黒又第一ダム、第二ダムを始めとする合計4箇所の水力発電所の建設、ダムに貯水した水で越後平野の灌漑を行うという「黒又川分水案」を提示、昭和28年、吉田首相は、総理官邸に福島県知事、新潟県知事を招いて、最終案として「黒又川分水案」を提示、これを同意すするよう求めた。

福島県知事は県幹部、議員団とも協議の末、緒方竹虎副総理に了解の旨を伝え、新潟県側もこれ以上紛糾すればかえって分流案が不利になると判断して同意に踏み切り、かくして長かった抗争も終了した。

しかし、これで全てが収まって訳ではない。福島県、東北電力の本流案と新潟県、東京電力の分流案が対立し行政訴訟が更に続き、国会内でも二派に分かれ暗闘が続いた。

その他では中部電力の佐久間ダム、関西電力の黒部ダム建設と大型水力発電所の建設が続いた。

只見特定地域総合開発であるから、奥会津の山岳地帯に巨大ダムと発電所を建設であるから、資材運搬が最大の問題で、当時は鉄道輸送が主流で、当時施設されていた国鉄は、上越線小出駅からの支線で県境の大白川駅まで、福島県側は会津若松駅から會津宮ノ下駅までが開通しているだけで、肝心のダム建設地には鉄道はなし、JR只見線は、この時の資材運搬の為に建設された路線を払い下げで開通した。

|

道路も劣悪な条件下にあり、冬季は豪雪で通行が遮断され孤立するのが通例であった。現在JR只見線は'11年の豪雨により災害を受け、会津川口駅と只見駅の間が不通となっており復旧の見通しは次章で述べたい。

1959年田子倉ダム完成、1960年奥只見ダム完成、その後続々とダム、水力発電所が完成、総合開発の夢は実現した。

第26章 只見川総合開発

福島県の地勢を見ると、面積では北海道、岩手県に次いで第三位(1万3,783平方キロ)、 特異な地勢で福島県は完全に三地方に分けられる。

特異な地勢で福島県は完全に三地方に分けられる。

会津地方、中通り、浜通りの三地方で会津地方は会津盆地を中心であり、かつて江戸幕府親藩としての雄藩会津藩の本拠地であり、その伝統は色濃く残る地方であるが、福島県の中心である中通り地方とは奥羽山脈で完全に隔離されており、猪苗代湖を源流とする阿賀野川は日本海に注ぐ、その支流である只見川が日本有数の水力発電所の集中地帯で戦後の日本の電力事情を支えてきた。

奥羽山脈と阿武隈山脈に挟まれた中通りは東北地方の入り口である白河の関の近くの山間を源流とする阿武隈川は福島県の中央を南から北へ流れ、宮城県に入ってから岩沼市付近で太平洋に流れ出る。

阿武隈川の流れに沿って東北本線、新幹線、東北高速道、国道が走り、白河市、郡山市、福島市がある。

浜通りは、太平洋岸に広がる海岸平野で南からいわき市、双葉郡、相馬郡があり、県央とは阿武隈山脈で完全に遮られ、三地方がそれぞれ独自な文化を育んできた。歴史を辿れば、三地方にはそれぞれの領主がいて治政にあたっていたが、近隣相互との領地争いのような事件はなく、村一揆や逃散のような悪政もなく貧しいながらも平穏な日々を送り、長閑な農村地帯だったらしい。

山脈で遮られていた当時は現在のような県地方としての交流はなく、大事件は時々中央の権力者から動員令がくるくらいであった。

その中でもっとも大きな勢力は会津藩で、江戸幕府と結び付き大きく東北地方の雄藩として栄えてきた。

會津藩の歴史

會津藩は、二代将軍秀忠の実子政之が大領を貰い、會津23万石を領したことに始まる。

家康の血筋としては最も優れた頭脳と政治能力があったと伝えられている。藩政は独特の政治学を持って整え、藩士を教育し、好学と尚武の藩風を造り、当時としては完璧と言えるほどの藩組織を造り上げた。

八代藩主容敬には子がなく、縁戚に当たる美濃高須の松平家から養子を貰い受け、嗣子とした、九代藩主松平容保である。

この順風満帆であった會津藩に悲劇がやって来た。尊皇攘夷に揺れていた京都の治安を護る為京都守護職を15代将軍慶喜から命じられ、一旦は断ったが、藩是が宗家に対する絶対服従であることから断り切れずに遂に承諾し、藩兵1千名を従え、京での任務を果たそうと、治安に励んだが、長州藩や脱藩浪士との激し闘いが続き、尊皇攘夷に傾く西国諸藩との間に軋みを生じてきた。

この會津藩の手先として京都の治安を担ったのが新撰組である。

この活躍が悲劇の始まりで、その仕返しというべきか、140年前、官軍と称した薩摩・長州・土佐連合軍と奥羽越列藩同盟は覇権を賭けて戦った戊辰戦争、特に会津攻めは官軍総力を挙げて猛攻、白虎隊の最後に見られるような悲惨な野戦の末、会津鶴ヶ城に立て籠もり最後まで奮戦したが、遂に落城。

その結果、生き残った會津藩士とその家族約1万8千人は、會津の地を追われ、当時は全くの未開地であった北海道と青森・下北地方へと流刑同然に移住させられたのが斗南藩であったが、不毛の火山灰地、冷たいヤマセが吹き荒れ、作物は育たず、冬は季節風が吹き荒れ極寒、極貧の生活を強いれ、寒さと餓えに苦しみ、多くの会津の人々が西国人を呪いながら斃れていった。

更に廃藩置県によって青森県となってからは斗南藩としての碌もなくなり、辺境の棄民として過酷な運命にあった。

「白河以北一山百文」という言葉があるが、賊軍と罵られた東北地方は、薩長土を中心とした明治新政府からは徹底的に政治的・経済的全てにおいて無視、蔑視、差別されまさに「白河以北一山百文」の仕打ちを受けた。

|

| (長岡藩 河合継之助) |

幕末の戊申戦争で長岡藩が薩長の猛攻を受け、勇者河合継之助が指揮する長岡藩は奮闘虚しく破れ、傷を負いながら会津藩を頼って魚沼より新潟県と福島県境界である秘境六十里越えをして只見村に至り、この時の詠んだのが「八十里 腰抜け武士の超す峠」(当時は八十里と称していた)。

会津藩より派遣されてきた藩医松本良庵が会津藩領内である只見村まで迎えにきており、そこで治療を受けたが、会津城下で本格的な治療を受けなければ危険な状態だ、との診断で急ぎ会津向け出発したが、途上会津塩沢村で絶命、破傷風だったらしい。

河合継之助が長岡藩の闘いに敗れ、落ち延びてきた足跡が、奥只見の山岳地帯で、周辺の山岳地帯からの豊富な水量が水力発電の宝庫として明治時代から着目されていた。

河合継之助は只見村で會津藩医松本良庵に付き添われ、担架に寝せられ會津を目指したが、會津塩沢村で落命、塩沢村の寺に仮埋葬された。JR只見線會津塩沢駅には案内の看板があった。

現在でも険しい山道が続き、JR只見線が開通したが、残念ながら水害で不通になったまま、再開の見込みはたっていない。そして現代、福島県双葉郡に原発が建設され、会津藩士が流刑された下北地方、その中心地である六カ所村に核処理関連諸施設が集中して建設されている。

親藩旧桑名藩も矢張り賊軍の汚名を着せられていたが、その飛び地領であった柏崎に原発が建設された。たまたま偶然なのだろうか。単なるこじつけだと否定されるだろうが、東京電力という他所様の危険施設を受け入れなければ活きていけないほど追い詰められていた過疎地、その遠因は「白河以北一山百文」にあるに違いない。

過酷な運命に翻弄された會津の人々が、會津人の誇り、會津藩魂を矜持、藩校日新館で学んだ教育の尊さを忘れず、如何なる苦難の中にあっても子弟の教育を最優先として熱心に取り組んだ。その結果は、各界で後世に名を遺すような数多くの逸材を輩出、逆賊の汚名を払拭し、「會津」の名を復活させ、名誉を恢復、會津魂を世に誇示した。

薩長明治新政府の政治的、経済的な差別政策に対し、ただひたすら恭順の意を表し、白河以北には政府のめぼしい投資はなし、反面、西南の役、佐賀の乱等の明治新政府に楯突く内乱も数多くあったが、白河以北での反攻は戊辰戦争最後の闘いとなった箱舘での闘い最後にしてその後は全くなく、ただひたすら明治新政府の意に従い、従順な僕として政府の意のままになった。

従って、東北地方では従順さこそが身の安全とする風潮が生まれ、不平不満は内に秘めることにしたのかもしれない。

|

只見川開発の歴史

只見川において初めて水力発電事業が計画されたのは1910年(明治43年)のことで、岩代水力電気発起人として太田黒重五郎等が只見川と伊南川の各1カ所に壽水路式発電所を計画、河川管理者である宮田光男福島県知事(当時)が最初で、それ以降様々な電力会社が只見川、阿賀野川、沼沢湖等の発電用水利権取得申請がなされ、これらの申請は福島県、新潟県、群馬県の知事に提出されて水利権獲得競争は激化した。

また源流である尾瀬沼についても水利権申請が行われ、関東水電株式会社を設立尾瀬沼にダム式水力発電所を建設し、水は利根川に放流するという計画で、群馬県知事に水利権を申請し認可された。

この他にも数々の水力発電計画により水利権の申請が福島県、新潟県、群馬県の各知事にだされそれぞれ認可されたから、利権があるところ必ず政治家や資本家、地方の有力者が後に群がり、それぞれの思惑が衝突し合った。

また水力発電には最高の立地条件が揃っているが険しい山岳地帯、過酷な気象条件であるから投下資本も莫大なものになるため会社側でも1社では負担できず、吸収合併が繰り返された。

戦前、只見川の水力発電事業は長大なトンネルによる水路式発電所・野沢発電所が東北電力によって進められていたが、東北電力は尾瀬沼ダム建設を進めていた関東水電とともに信越電力株式会社に吸収合併された(昭和3年)。

この信越電力会社も合併後、東京発電株式会社に名称を改め、更に程なく東京電燈株式会社と合併するというめまぐるしい電力会社の変遷があった。

従って只見川、阿賀野川流域の水力発電所は東京電燈株式会社が一つ手に握ることになり、更に猪苗代湖や裏磐梯三湖の水力発電事業を行っていた猪苗代水力発電も吸収合併したから、福島県内の水力発電は全て東京電燈株式会社の支配下にあった。

ところが1929年(昭和4年)世界恐慌が起こり、日本経済は深刻な影響を受け、それに伴い電力の需要が急速に落ち、反面需要を見込んで電力増強に力を注いたが、それがかえって裏目に出にでてしまい、不況は更に深刻化してしまった。

その後は不況打開として「帝国の生命線は満蒙にあり」と陸軍が叫びだし、満州事変、シナ事変、ノモハン事件、太平洋戦争と15年戦争へ突入してしまい、わが国はどん底へと突き進んだ。

戦時体制を進める軍閥政府は電力の国家統制を決め、電力業界は暗雲が立ちこめてきた。

1938年(昭和13年)東条英機を中心とする陸軍統制派は第一次近衛内閣に猛烈な圧力をかけ、戦時体制を遂行するためには電力の国家管理もやむなし、としたために松永安左右衛門氏を筆頭とする電力業界挙げて猛反発したが、憲兵、特高による凄まじい弾圧があり、松永氏は生命の危険にさらされたため隠遁し、第73回帝国議会に「電力国家管理法案」を上程、1939年4月1日、国家総動員法とともに電力管理法・日本発送電株式会社法が成立。これに伴い特殊法人として発足した日本発送電株式会社は出力5000kw以上の水力発電所、出力1万kw以上の火力発電所をほぼ例外なく管理下に置き、日本全土の発電所を支配し、かつ同規模の新規電力開発を他の電力会社が実施することを禁止した。

只見川や日橋川、猪苗代湖等の水力発電所を保有若しくは計画していた東京電燈は既存の施設の大半を日本発送電に接収され、只見川で計画していた11発電所も施行実施継続は差し止められた。

一方、尾瀬原ダムの利根川への分水計画であるが、1944年9月16日、軍需省電気局長は日本発送電に対して「尾瀬沼から」利根川水系片品川への流域変更(分水)による発電計画を直ちに図ること」という指令を下し、石井英之助群馬県知事、石井政一福島県知事に対して水利権使用の許可を直ちに出すよう指示した。福島県は分流案には絶対反対の立場であったが、戦時下の軍閥政権に対して抗命することは不可能で、やむなく許可した。翌年終戦となり中止になると福島県は判断したが、軍需省廃止後の電力行政を継承した商工省は「国土復興のため」として分水工事を継続することを決め、尾瀬沼から三平峠をトンネルで越えて片品川への分水事業は1949年に完成し、福島県としては無念の結果となった。

戦後

1946年(昭和21年)日本発送電は只見川・阿賀野川の総合的な水力発電計画を企画、独自に調査を開始、南会津郡伊北村に調査事務所を設置して、只見川の流量や地形、気象、水文等の調査をした。

さらに、翌1947年には商工省が只見川・尾瀬原・利根川総合開発計画を策定し、只見川流域の調査を日本発送電に依頼し、この調査所も上流担当と下流担当に二分・強化拡大して調査を継続した。

1948年(昭和23年)10月に「東北地方電力復興計画案」を纏め、北上川、十和田湖、田沢湖、猪苗代湖と共に只見川が最重要地点として挙げられ、特に只見川は復興計画にある水力発電計画の87%に及ぶ約247万kwを只見川流域だけで新規開発出来ると報告された。

これを受けて1947年「只見川筋水力開発計画概要」が発表された。

この計画概要によれば只見川と阿賀野川に連続して15カ所野ダム式発電所を建設設、既設5発電所の出力を増強させることで

235万kwに及び、年間増加発電量は55億kw時にも上がるとして開発は有用性を主張した。

この中での根幹事業として只見川最上流部に4ヵ所、伊南川の1ヵ所の巨大ダムを建設し大容量の貯水池を建設することとし、ここに初めて奥只見ダム、田子倉ダムの二大ダム計画が登場した。これに伴い尾瀬原ダムはこの計画で揚水発電から一般水力発電に修正され、縮小された。その結果、利根川への分水も無くなり、ダムの規模も縮小した.この案は後に「只見川本流案」となる。

「本流案」は只見川・尾瀬原・利根川総合開発計画案を審議する「只見川・尾瀬原・利根川総合開発審議会」に1948年に提出され審議開始となった。

ところが同時期新潟県側から只見川の豊富な水量を信濃川水系に導水して灌漑を行い、水田耕作を一挙に拡大しようとする「只見川分水案」が提出された。

また「尾瀬分水案」に関する群馬県の主張があり、福島県、新潟県、群馬県の三つ巴の争いの火種があり、長期の抗争があった。

ところがこれらの水力発電総合開発計画を策定した日本発送電は1948年GHQよりより戦時体制に協力した独占資本である、と断定され過度経済集中排除法の指定を受け解散を命じられた。

只見川特定地域総合開発計画

1950年(昭和25年)に施行された国土総合開発法に基づき日本政府が定めた地域開発計画の一つとして施行された。

福島県と新潟県にまたがって流れる阿賀野川水系最大の支流である只見川を中心として阿賀野川下流域に至まで大小様々なダムを建設して水力発電所を造ろうという壮大な計画であった。

只見川の水源は群馬県、福島県、新潟県の三県にまたがる尾瀬国立公園の一つである尾瀬沼がその水源で、湿地の水を集めながら三条の滝を経て深い谷を刻んで南会津郡只見町を流れ、ここで伊南川と合流する。険しい山岳地帯である蒲生岳を過ぎると次第に北東に向きを換え大沼郡金山町で野尻川と合流、大沼郡三島町、柳津町、会津坂下町を過ぎて会津盆地を流れ、喜多方市高郷町付近で阿賀野川に合流する。流路延長146km、流域面積2,800k㎡水量は豊かで、年間降雨量は2,500~3,000mmに達する多雨地帯であり、冬季は豪雪地帯でも知れており春期の融雪、更には源流から阿賀野川合流点までの落差が1500mもあり、急流・豊富な水量・高落差という水力発電に必要な三点の好条件が揃っていたにあった。

従って只見川は水力発電には日本で最も有望な開発地域だと古くは明治時代から電力会社としては注目していた。しかし、文字と通りの「宝の山」も、険しい山岳地帯と厳しい気象条件がそれを阻んでおり、資本と技術力で二の足を踏んでいた。この只見川流域はまさに秘境ともいえる険しい山岳地帯で、黒部峡谷にも匹敵するもので、勿論国道252号線のような道路は当時なかった。あるのは新潟から会津盆地に抜ける山道があるだけだった。

計画案の変遷

只見特定地域総合開発計画では複数の事業者・自治体、地権者によって様々な計画案が提示された。

只見川本流案:福島県と東北電力が推した計画、本案の骨子は只見川源流である尾瀬から最下流の阿賀野川まで一貫して水力発電所を建設するものであって、只見川、阿賀野川、支流の伊南川に階段式にダムを21ヶ所にダム式水力発電所を建設し可能な限り水力を利用する総合開発案である。只見川上流には尾瀬ヶ原、奥只見、前沢、田子倉の四つのダム、伊南川には内川ダムという有効貯水量が1億?を超えるダムと大容量貯水池を建設して大規模発電を行い、下流域には新たに滝、本名、上田、柳津、片門、上野尻のダム式発電所と沼沢沼揚水発電所を建設する等の計画で、既にある水力発電所を総合的に活用する。

只見川分流案(流域変更案)

新潟県が発表した計画案で、最大の特徴は只見川の水を、越後駒ヶ岳を隔てた信濃川水系に分流させ、水力発電を行うと同時に有数の穀倉地帯である越後平野の田畑に灌漑用水として活用する多目的河川総合開発計画案であった。

当時は食糧難で特に米穀不足は深刻で、従ってこの案は非常に説得のある案とされた。この計画案では、奥只見、田子倉ダムを計画の中心に据えているが、本流案(福島県案)との違いは奥只見・田子倉ダムから放流の後、トンネルを通じて信濃川の支流・魚野川に導水することで、その間で水力発電所を建設する計画であったが、その後の調査で商工省や開発調査審議会から水田や油田(当時新潟県内では少量であるが原油が生産された)があり、再開発は困難と評価され、そこで新潟県川は計画を修正し、遠大な計画案は導水に必要な総延長40kmにも及ぶトンネルを建設し、水力発電と灌漑用水に利用することを目的とするが、40kmものトンネルは青函トンネルにも匹敵するもので、当時は未だ青函トンネルの計画案もない時代だから、理想としては良いかも知れないが、現実的には無理な計画であった。

尾瀬分水案(利根川分流案)

この案は日本発送電の頃に計画されていたもので、日本発送電の関東地盤を受け継いだ東京電力と群馬県の連合が提起した計画案で、最大の特徴は尾瀬原ダムの水を利根川水系に分水し、85mの落差を利用して大規模な発電を行い、更に利根川上流に三つのダムを建設、京浜工業地帯に送電すると共に流水は水道水として活用する案である。

野口研究所案

野口研究所とは、日窒コンツェルン創業者・野口遵氏が私財を投じて設立した、財団法人野口研究所で内容はコンサルタンで、この研究所が作成した案は、只見川総合開発に関する私案として提出された。

内容は電力開発であるが、同時にその水量を利用して、日本海と太平洋を結ぶ運河を、河川を利用してパナマ運河のようなドック式で繋ぐという遠大な計画で、水力発電しても最大出力327万7000kWと計算しており、この出力は本流案の約10倍になる。

最終決定は政府にあり、陳情合戦、本流案を主張する福島県、東北電力連合は大竹作摩知事、福島県選出国会議員で吉田内閣の懐刀といわれていた農林大臣廣川弘禅代議士、(会津選出の伊東正義・新潟の田中角栄氏の実力者はまだ代議士には選出されていなかった)

福島県の東北電力会長白州次郎氏の政治力で推したが決着が付かず、暗闘が続いた。

各案が出そろったところで、電気事業再編成令と同時に施行された公益事業令に基づき組織された公益事業委員会は1951年(昭和26年)、アメリカ海外技術調査団(Oversea Consultants Ink)、即ち‘OCI’に只見川特定地域総合開発計画案の策定を依頼。依頼を受けたOCIは来日し、各計画案を比較検討し、野口案は余りにも壮大すぎて実用的ではないと却下し、三案の比較検討をしたうえで、現地での実地調査に赴き、新潟案は地質調査やトンネルの技術的な調査や膨大な費用を捻出する根拠を無視した。

基礎的データの不足が指摘され、希望的な観測が多すぎるとされた。

利根川分流案も同じように計画として最良であるが、建設費用の投資と経済効果の点について若干疑問があるとした。

福島県・東北電力の本流案も完全ではないが、他の案よりは経済効果が期待できる、と評価され、さらにOCI案を付帯して、本流案が推奨された。

この答申に対して新潟県側は猛反発し、自らの分流案に固執してOCIの結論は電源開発だけを目的としたもので、総合開発という本来の目的にはそぐわないものだとし、水力発電と食糧増産の灌漑用水との二輪とする新潟分水案こそが最良なものであると、新潟県知事を中心とする陳情団が中央政界に働きかけた。当時の与党である自由党内部では吉田派と鳩山派が熾烈な抗争をしていたが、新潟県選出の自由党議員は吉田総理に対し「分流案」を呑めと迫り、もし呑まなければ全員脱党するとした。これは、吉田首相は「本流案」支持であったためで、これにより一方の雄であった同じ自由党の鳩山一郎氏に陳情、鳩山派へ鞍替えすることも検討された。

一方、福島県側は大竹作摩知事・福島県選出の代議士、県会議員、地方自治体の大陳情団が上京、これを側面から応援したのが吉田総理の懐刀・元農林大臣廣川弘禅代議士(福島県選出、福島県石川郡玉川村出身(1902年生))、東京交通労組を母体として東京市議、府議を経て1940年衆議院議員に選出され、戦後は吉田首相の側近になり農林大臣に登用されたが、やがて吉田派を離れ、新しく台頭してきた官僚出の勢力に押され力を失っていった。

この2県の対立は後に水利権問題、保障問題でしこりを残すことになった。

政府は妥協点を探るため度々電源開発調整審議会を開催、電源開発により奥只見・田子倉などの奥只見川上流開発を行う方針を固めて地域紛争を排除し、かつ新潟県が納得する妥協点を探った。こうした度重なる協議の末、佐梨川への導水を廃止する代わりに奥只見ダムから信濃川水系の黒又川に只見川の水を分水し、黒又川に黒又川第一ダム、黒又川第二ダムを始め合計4個所の水力発電所を建設、ダムに貯水した水で越後平野の灌漑を行うという「黒又川分水案」を提示し、1953年(昭和28年)7月28日、吉田首相は首相官邸に大竹福島県知事、岡田新潟県知事を招いて、「黒又川分水案」による妥協案に同意するよう求めた。

これに対して大竹知事は県幹部、県議団と協議の末、緒方竹虎副総理の了解の旨を伝え、新潟県側もこれ以上紛糾すればかえって分流案が不利になるとの判断から同意を表明し、長かった抗争は終了した。

8月5日「黒又川分水」を含めた奥只見・田子倉発電所の着工が決定した。

かくして、福島県・東北電力による本流案に付随した黒又川分流、その他の分流案を包括した案が採決された。しかしそれで全てが収まったわけではない。

水利権問題・補償問題

福島県と新潟県の対立、東京電力と東北電力の対立、これは水利権の複雑さにあり、そもそも日本発送電が所有していた水利権、複雑に分割され、河川行政を司る野田卯一建設大臣、池田勇人通産大臣の中央政界と県、電力会社、地方自治体の対立となって、訴訟合戦、新潟県選出の自由党塚田十一郎代議士の国会での追求、改進党栗田英男代議士の反吉田演説等、国会は大荒れ、参考人招致で大竹知事、東京電力、東北電力社長が呼び出され、白州次郎氏が参考人として呼び出されるなど只見特定地域総合開発計画は「只見川本流案」をベースとして計画が着手されることになっていたが、しかし様々な利害関係が輻輳しており、多くの対立を生んだ。特に政治的な対立反体制運動など複雑怪奇な諸問題が絡み合った。

ここで中心的な働きをしたのが大竹作摩福島県知事であった。

「只見川分流案」を推していた新潟県は「只見川本流案」の採用後も頑強に自らの計画案を推し、政府や福島県に猛反発をした。

新潟県はOCIの結論に対し「本流案を最も有利であると前提した上で比較検討している」として公平性に欠ける暴挙だと批判。また本流案は電源開発のみを中心としており、河川総合開発事業の見地に立っていない。新潟県が主張する分流案は水力発電とともに農地開発、特に水田開発に力を注ぎ、米の増産を図る。更に只見川・阿賀野川の治水においても有利であり、緊急の課題である食糧増産と水力発電が同時に遂行できる極めて有効な案である、と従来の主張を繰り返し述べ、更に技術面、水没地補償の面でも本流案に比べ負担が少ない利点がある、とした。

この新潟県の反発は中央政界にも波及し、当時与党であった自由党内部で首相である吉田派と政敵であった鳩山派の対立、吉田首相の懐刀、廣川弘禅農林大臣が福島県選出であり、鳩山派との熾烈な闘いがあった。

新潟県選出の与党議員団は分流案を採用しなければ与党を集団脱党すると脅しをかけ、一方、福島県側は県議50名が上京し陳情を繰り返した。

この両県の対立の原因は水利権に関する根強い対立に原点があった。

水利権の対立

OCIの勧告で「只見川本流案」による開発が決定した後、東京電力の前身である東京電燈が保有していた只見川の水利権を行使すべく、1952年本名発電所と上田発電所の水利権使用許可を大竹知事に申請したところ、「両発電所の水利権は東北電力に認める」として東京電力の申請を却下した。

河川行政を司る野田卯一建設大臣と電力行政を司る池田勇人通産大臣に閣議で東北電力への水利権使用許可を認めるよう働きかけ、8月には閣議でこれを承認し、東京電力に対して水利権の失効を通達した。

大竹知事はこれを受けて東北電力に両発電所の水利権使用を許可した。

背景には「本流案」決定後も「分流案」の優位性を訴える続ける新潟側に対して「本流案」に基づいて開発を進め既成事実を構築してしまいたい福島県側の思惑もあった。

これに納得のいかない東京電力は福島地裁に「水利権使用許可取消処分の取り消し」と「東北電力への水利権使用許可の執行停止」を求めて行政訴訟を起こした。

吉田首相は「執行停止されれば只見川の電源開発に重大な支障を及ぼす」として行政事件特例法を行使して「異議申し立て」を福島地裁に申し立てた。これが認められ東京電力の「執行停止」は却下された。

この一連の動きに新潟県選出の議員が激怒し、特別国会衆議院予算委員会で水利権問題が議論され、東京電力から東北電力へ水利権が変更された一連の行為は不明朗で、背後には吉田首相の側近であり、東北電力の会長でもある白州次郎氏の策謀があるのではないかという疑問が呈され、福島県に圧力をかけ、かつ吉田首相をはじめとする閣僚をも動かしたのではないかとの疑惑である。

特に追求が厳しかったのは改進党栗田英男議員、新潟県選出、自由党塚田十一郎議員で、国会内でビラまで撒かれている。

その後参考人招致で、大竹福島県知事、東北・東京の両電力社長、白州次郎氏も招致された。

その後も争いは続き、通産省主催で仙台市において関係する当事者・利害関係者を集めて聴聞会を開催、両発電所の所属について聴聞を行った。

この中には東北六県の知事・県議会・商工会議所・仙台市長・市議会、東北地方の工場を有する企業、そして只見川流域住民は東北電力を支持し、京浜工業地帯に工場を持つ企業204社、神奈川県、群馬県、新潟県は東京電力支持。膨大な只見川の電力を巡るこの問題は更に東北地方と関東地方の対立を生み、行政訴訟合戦が」2カ年も続き「水利権問題」は泥沼化した。

この問題の根底にあるものは日本発送電分割後の水利権所属が複雑であり、戦前より只見川開発していた東京電燈の流れをくむ東京電力と地元の河川開発を開発し、地元に電力を供給してきた東北電力か、これに利害関係者の思惑が錯綜して複雑な事態になってしまった。

これ以上の紛糾は肝心の電源開発事業の停滞を招くことになり政府が強力に調停を行い、最終的には東京電力が東北電力の水利権を認め、その代わり東北電力は東京電力に相応の電力を供給することで両社は妥協、1954年(昭和29年)1月22日、東京電力が福島地裁に行政訴訟を取り下げることで解決した。

しかしその後は、補償問題で地元が紛糾し、大竹知事と地元住人と平行線を辿る話し合い補償額を上げれば建設省・通産省が圧力をかける、県議会は分裂、電源開発公社総裁と県幹部との衝突、膨大な資料があるが本論では関係ないのでこれ位にしておきます。

只見特定地域総合開発計画では多数のダムが建設されたが、それに伴い住民が永久に土地を失う犠牲があったが、1952年東北電力調べでは只見川筋水没対象戸数679戸、従って補償問題が浮上する。しかし戦後間もないこの頃は土地収容法も補償に関する関連法も未整備であったため最大の紛糾が起きてしまった。

特に田子倉ダムの場合、ダム建設には田子倉集落50戸が水没することになり、住民の猛反発あり反対運動が激化した。更に当時レッド・バージ(GHQ指令)によって非合法化された日本共産党がこの部落に潜り込み思想的扇動工作を行い、住民との共闘態勢を造った。

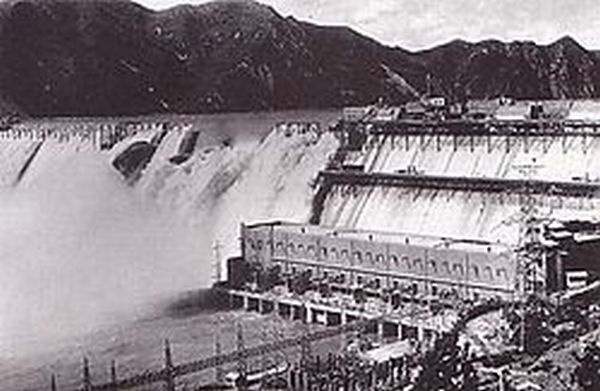

田子倉ダム幅462m 高さ145m総出力39万kw

水力発電所としては国内第2位の規模を誇る。1959年に運転開始。福島第一原発より12年早い開始、豪雪地帯を流れる只見川の水量は豊かで山間なので傾斜も急なので水力発電には適していた。

敗戦直後は9,000人だった只見町の人口は、建設が始まると急速に人口が増え13,000人になった。

|

| (奥只見開発阻止、住民の抵抗) |

しかし補償交渉は難航を極めた。

この補償交渉の前面に立ち、対峙したのが大竹知事と電源開発田子倉建設所長の北松友義氏であった。

大竹知事は地元に入って住民の説得に当たり、土地収用法による強制収容勧告には福島県議会は消極的だった。

大竹知事の努力に依って50戸中45戸までが電源開発側が提示した補償基準額で妥協した。残り5戸は共産党の支援を受けており、しかも非合法化されている共産党が存在価値を示す絶好の機会と捉えており、ここで負けるわけには行かない事情があった。

更に紛糾したのは大竹知事が直接住民と対話し、電源開発が提示した補償基準での妥協であったが、この補償額が当時のダム補償額が他のダム建設による補償額相場よりも大幅に高額であったため、他のダム建設に波及することを怖れた建設省と通産省が猛反発し、結局相場通りの補償額に落とさざるを得なかった。

このため住民は再び硬化し、さらに全国ダム建設予定地で補償金額の増額を求める事態が発生、各地で紛糾が相次いだ。これが「田子倉ダム補償事件」として名高い。

しかし、長引く闘争に疲弊しきった住民は共産党指導に引きずられていることに疑問を感じ、日本農民組合・日本社会党福島県連と裏で接触を試み、共産党に発覚しないよう極秘裏に藤井電源開発総裁、大竹知事、県幹部と接触・交渉を行い、1956年(昭和31年)7月25日、大竹知事との東京最終交渉により最後まで残った5戸を含む50戸が全戸妥協した。

共産党の活動は、結局は混乱に拍車をかけるだけに終わった。交渉の矢面に立たされ通しだった北松建設所長は過労と心労が重なり、体調を崩し職半ばで退職してしまった。

しかし、これで収まったわけではない。滝ダム建設では再び補償交渉が難航した。ダム建設によって水没する住民は177戸あり、田子倉ダムの前例もあり慎重に補償交渉を進めてきたが、ここに予想外の事態が進展した。それは「新戸」問題で、地元とは縁もゆかりもない外来者がダム建設予定地に入り込んで、バラック小屋を建て転入届けをだした。その数は65戸・84棟に及び新住民となり、これを「新戸」と呼んだ。

この新住民の多くは補償金目当ての暴力団員や韓国人その他のアウトローが多かった。

補償交渉は最終的には大竹知事及び福島県に一任され、大半は解決したが、新戸は補償金の吊り上げを狙って頑強に抵抗したが、最終的には2戸だけ抵抗を続けたが、最後は土地収用法による強制収容を受け解決した。

この新戸問題は北山ダム、小森ダム(和歌山県)でも発生し、土地収用法の不備を突かれたもので、その後土地収容法の規制強化が図られ現在ではそのような事態はおきない。

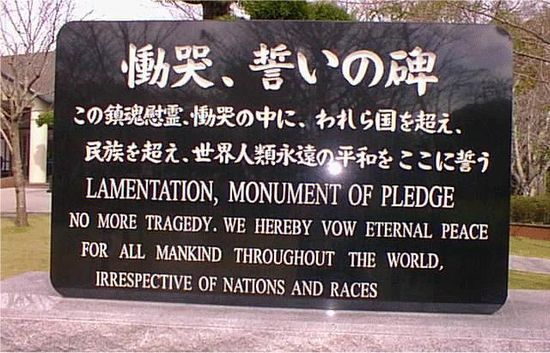

「真の文明は山を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし」鉱毒問題と闘った田中正造が言った。

◎大竹作摩福島県知事(1895年~1976年)

福島県麻耶郡北塩原村で中農の長男として生まれ、地元の高等小学校を卒業後は農業に従事、1927年、北塩原村村議に当選後、1931年から4期県会議員を務めた、が政党解散(大政翼賛会に統一)に反対して憲兵隊に拘束された。

1950年(昭和25年)自由党から福島県知事選に出馬し、当選、2期7年努めた。知事になって直ぐに只見川特定地域総合開発計画に基づく只見川開発に尽力、只見川の水を分水しようとする新潟県岡田正平知事と対立、政界を巻き込んだ大紛争に福島県の先頭に立って本流案を強硬に主張、ついには本流案を採決させた。

本流案決定後は、水利権問題、補償問題が続出し、訴訟が続いた。

特に紛争があったのは田子倉ダム建設の際の農家への補償金問題(田子倉ダム補償事件)では国と電源開発公社と鋭く対立、土地収用法を適用して強気の姿勢で臨み、住民側には低姿勢で交渉、補償問題解決に尽力した。2期で知事退任後は衆議院議員(1960~1963年)を1期努め、1976年7月16日 脳卒中と肺炎を併発して81歳で逝去。

◎初代福島県知事石原幹一郎(知事の期間1947~1949)

岡山県出身、東大法卒後、1926年 内務省入省、当時行政の中心は内務省に集中、公務員としての始まりは北海道警視(警察行政は内務省所属)、その後も都道府県の役職を歴任、1946年、官選知事として福島県知事に就任(当時は内務省より派遣)

1947年公職選挙法が施行され、官選知事から民選の初代知事に横滑りで当選した。その後は参議院議員選に民主自由党公認で出馬、国会議員となった。

従って、純粋の民選知事は大竹作摩氏が初代となる。

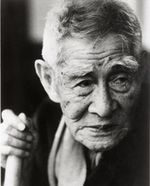

◎白州次郎(1902年2月17日~1985年11月28日)

兵庫県武庫郡精道村(現芦屋市)生まれ、神戸一中からケンブリッジ大学クレア・カレッジに留学。1925年、ケンブリッジ大学卒業後帰国。

駐イギリス大使であった吉田茂との交流があり、これが戦後東久邇宮内閣の外務大臣に就任した吉田氏に懇請され終戦連絡中央事務局の参与に就任、得意のキングズイングリィシュでGHQとの交渉に渡り合い、主張すべきことははっきりとものを言い、GHQ高官から「従順ならざる唯一の日本人」や「マッカーサーを怒鳴りつけた唯一の日本人」などと言われている。

GHQとの連絡交渉がスムースにいったのはこの人の活躍に負うことが多い。1948年12月1日、初代貿易庁長官に就任、1950年渡米しアメリカ側代表ジョン・フォスター・ダレスと会談し平和条約の原案を作成、翌年の1951年、サンフランシスコ講和会議にも全権団顧問として活躍した。この時吉田首相が英語で演説しようとしたが、日本のディグニティ(尊厳)の為にも日本語で演説すべきだと主張、このため日本語の文章を毛筆で書き巻紙がないので用紙を繋ぎ合わせ、その長さ30mにもなった。

これがトイレットペーパースピーチとして有名になった。

その後も活躍は続き、公社の民営化推進に尽力し、日本専売公社が発足している。

特筆すべきは、福島県に対し最大の功労は、日本発送電の9分割によって誕生した9つの電力会社のうちの東北電力会長に就任、福島県が主張する本流案を強力にバックアップし、電力の鬼松永安左右衛門氏と対立したが、本流案を勝ち取り、只見川流域の電源開発事業に精力的に取り組んだ。

1959年、東北電力会長を退任してからは、数々の事業に携わり、83歳で病没した。

ドラマ NHKドラマスペシャル2009年(平成21年)2月28日放送

白州次郎(伊勢谷友介)、妻正子(中谷美紀)、近衛文麿(岸部一徳)、吉田茂(原田芳雄)その他豪華キャストで見応えがあった。他局でも数多くの伝記のドラマが制作された。

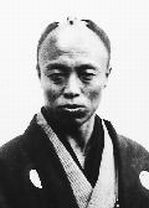

◎松永安左右衛門(1875年(明治8年)12月1日生~1971年(昭和46年)6月16日没)

長崎県壱岐で生まれ、1893年慶応義塾入学、在学中福沢桃介と知り合う、しかし中退し、福沢桃介と共同で石炭や材木商等様々な仕事に手を出し、やがて電力の有望性に眼を付け、東邦電力の副社長に就任、後社長になる。

東邦電力は九州、近畿、中部に及ぶ勢力を持っていた。更に東京進出を図り、東京電力を設立した。当時東京を支配していたのは東京電燈であったが、これと激しく覇権争いをしていたが、株を買い占め、東京電燈を吸収合併する形で新たな東京電力を設立、その取締役になった。

松永氏は徹底した官僚、軍人嫌いで、電力は民間主導の電力再編を主張して、「電力王」「電力の鬼」と呼ばれるようになった。

軍閥政治、特高、治安維持法により何時逮捕されてもおかしくない状況になり、時の企画院総裁であった鈴木禎一氏の計らいで、身を隠し長らく茶道三昧の生活をしていたらしい。

東条内閣は国家総動員法に合わせて電気事業を国家管理下に置くことになり、特殊法人日本発送電会社が設立され、9の会社が配電事業行うことになった(1発電9配電体制)

戦後、GHQの政策として、日本発送電会社の民営化が課題になると、電気事業再編成審議会会長に選ばれ、日本発送電側は独占体制を維持しようとしたが、反対の勢力が強く、9電力体制を実現した。さらに電力事業の発展を見込み強引に電気代値上げを強行し、電力業界を牽引したため「電力の鬼」と呼ばれ続けた。

◎廣川弘禅(1902年(明治35年)3月31日生~1967年1月7日没)

石川郡玉川村曹洞宗の寺に生まれる。曹洞宗大学中退(現駒澤大学)道路人夫、郵便配達、東京市電に入り東京労働組合を結成して労働争議を指導、労組執行委員から東京市議に当選、東議会議員を経て、1940年衆議院議員補欠選挙で初当選、通算当選6回。戦前は鳩山派、戦後は鳩山一郎氏が公職追放になったため、吉田茂氏に接近、第三次吉田内閣の農林大臣に就任した(1951年)。この頃、奥只見電源開発が始まり故郷福島のために奔走した。

政治的にも吉田首相に重宝され約30名余を率いる廣川派を結成し、大物議員になったが、党内に敵が多く、政治基盤を脅かされていた。最終的には吉田首相の激怒を買い、鳩山派に接近したが、総選挙で落選、次の総選挙で日本民主党から出馬し当選、1967年の総選挙に出馬予定でいたが選挙直前の1967年1月7日急死、享年64歳。

|

|

| (多くの集落が湖底に沈んだ) |

インフラ整備

只見特定地域総合開発において巨大なダム、水力発電所建設計画であるから、資材の運搬が最大の問題になる。当時は鉄道による運送が主流であった。鉄道が敷設されていたのが上越線小出駅から県境の大白川駅までの僅か7駅区間だけ。福島県側は会津若松駅から会津宮下駅までが開通していたが、肝心のダム建設地点は鉄道路線は無く、道路も劣悪な条件下にあり、豪雪地帯なるが故に冬季は只見町を中心として完全に交通が遮断され孤立するのが通例であった。

そこで交通路・運搬路の整備が重視され、最初は建設資材輸送ルートとして只見川下流よりのルート、会津鉄道の会津田島駅から駒止峠を越えて田子倉へ向かうルートの建設が検討されたが、工事が長期間を要し、かつ膨大な建設費用を要することで見送られ、そこで国鉄に依頼し会津宮下駅から会津川口駅まで開通させ、更にここを起点として只見町のダム建設現場までの32kmに資材運搬専用の田子倉専用鉄道の施設を建設することを運輸省に申請した。運輸省は「電源開発に使用した後は撤去せずに国鉄に譲渡して営業路線とする」ということで鉄道敷設の許可を下した。

敷設の費用は電源開発側が負担し、計画・工事は国鉄が直接行い、総工費29億円、1957年8月に完成した。

この開通によって1編成貨物列車で1200屯の資材が運搬され、1日4往復のピストン輸送を行い、工事の進捗に貢献した。

1959年 田子倉ダム完成。1960年 奥只見ダム完成。その後続々とダム・水力発電所完成、総合開発の夢はかなった。

その後は運輸省の承認条件通り国鉄に譲渡され、1963年(昭和38年)8月、会津若松駅から只見駅まで営業路線として開通した。

1971年 田子倉トンネル・六十里越トンネルが完成し、只見駅と大白川駅が繋がったため、会津若松駅と上越線小出駅との間の只見線が開通した。

|

|

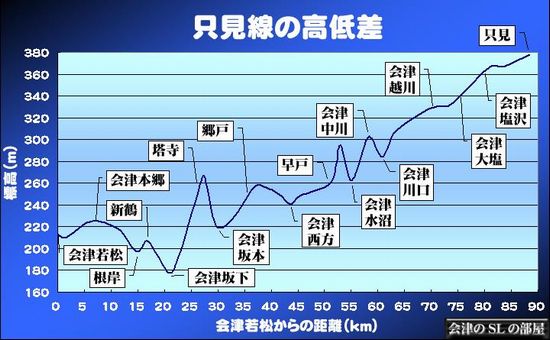

JR只見線 (会津若松駅から新潟県小出駅135.2km 駅数38駅)

会津若松駅を出ると会津坂下駅までは会津盆地の南方をU字型に大迂回し、その先、塔寺駅付近からは山間部に入り屈曲しながら小ダムの多い只見川沿いの上流へと谷間を縫うように遡り田子倉湖付近から長大な六十里越えトンネルを出ると新潟県大白川駅でこの付近から谷を下り銘柄米の魚沼コシヒカリ産地魚沼平野に入り破間川が魚野川に合流する上越線小出駅に至。

途中の駅は大半が只見川沿いにある山村の無人駅でロ-カル色の濃い渓谷美溢れる絶景の秘境を旅する歓びを感じる。

但し会津若松~小出間は全線単線、非電化、急行なし、各駅停車のみ、しかも全線を走るのは1日上下各2本だけ、後は会津若松近郊、小出近郊に限られ乗車するときは時刻表を確認する必要がある。

全通所要時間3時間10分

使用車両はキハ58系 気動車

全通開業は1971年(昭和46年)8月29日、赤字路線なので廃止を検討したが、並行する国道252号線が県境である六十里越え付近が豪雪のため通行止めになることが多く、只見線はトンネルで繋がっており只見地区と新潟県魚沼地区を結ぶ唯一交通手段となるため、国鉄再建法による赤字ロ-カル路線廃止対象外になり、現在に至るまで廃止を免れてきた。それでも豪雪、豪雨、上越地震等で長期不通にしばしばなっている。

現在も2011年7月の豪雨で会津坂下駅と小出駅が不通になったが、2012年4月現在で会津川口駅と大白川駅は不通のまま。

道路事情と鉄道

一方、道路に関しては、只見町までは田子倉専用鉄道が敷設されたが、奥只見ダムはさらに奥地で険阻な山岳地帯、銀山平に建設予定であったが、当時の銀山平は小出町から片道3日もかかる峻険な山道を歩かなければならない僻地にあり、途中には枝折峠という難所があり、冬季間は如何なる交通手段もないほどの豪雪地帯で、資材運送は不可能であった。そこでダム建設に先立ち、湯之谷温泉付近から全長22kmに及ぶ工事専用道路建設を1954年12月に着工、雪崩や事故で54人の犠牲者を出す難工事であったが、3年の歳月をかけて1957年11月に完成した。

全長22kmのうち18kmがトンネルで占められ、雪の影響を受けないように工夫されていた。

ダム完成後はしばらく管理用道路として使用されていたが、1969年に新潟県に譲渡され有料道路として供用、1977年からは無料となって、奥只見観光道路(シルバーライン)として活用されることになった。

奥只見ダム・田子倉ダムを含むこの地域一帯が「越後三山只見国定公園」に指定された。「シルバーライン」の名称は銀山平で江戸時代銀がこの地で産出され事に由来し、銀山平の名称も銀の産出に由来するものである。

また、国道252号線、通称「六十里越」が1973年に六十里越トンネルが完成して、魚沼と只見が結ばれ、六十里越、シルバーライン共に冬期間は豪雪のため完全通行止(11月下旬から翌年5月中旬迄の約半年間)になるため、唯一の交通機関はJR只見線のみとなってしまう。このため完全な赤字路線でも廃止の対象にならなかったが、豪雨の被害で路線が寸断され、只見線は部分運休し折り返し運転となっている。

|

|

2011年7月、新潟・福島豪雨により只見線は甚大なる被害を受け、鉄道橋梁の大半を流出し、一時小出~会津川口間113.6kmが不通となり、徐々に復旧したが、会津川口駅~只見駅は(現在2015年4月)不通のまま、復旧工事は未着工。

不通区間はバスを運行1日7往復しているが利用客は少ない。当該地域ではこのまま廃線になってしまうのか、との危機感が強い。

2013年、福島県知事及び周辺自治体首長が、JR東日本に対し只見線の復旧・存続を要請した。また福島県は国に対して、JR東日本への財政援助が出来ないかと打診した。ところがJR東日本は東日本大震災で管内路線に大きな被害があり、大きな財政負担があったが、2013年、JR東日本が黒字経営であり、黒字経営の会社には鉄道軌道整備法の災害復旧援助法が適用されないことになり、援助は無理と判断され、そこで福島県は独自に復旧費用の援助ができないか検討している。

但し、JR東日本社側の調査では復旧費用85億円との試算が出ている。

さらに着工から復旧までは約4年を要するとされ、JR単独での復旧は無理との結論が出された。

今回の只見線橋梁流失の原因となった大洪水被害として、只見線と只見川は平行しており、その只見川には10カ所のダムがあり、そのうちの一つ滝ダムは堆積する土砂が貯水量の38%に達しており、本名ダム19%、その他のダムも土砂が堆積しており貯水容量が低下している分が洪水となって溢れ出て被害を拡大してしまった。

この点に関しては管理責任のある電源開発側も認めていることであって、堆積した土砂はこれからも増え続けるものであり、もしこのままにしてJR只見線だけを復旧しても再び洪水に襲われ、崩壊してしまう怖れが大である状況下では復旧に二の足を踏むことになる。

この洪水被害は只見線ばかりではなく、金山町では約150軒の全・半壊するなどの被害があり、その他の集落でも被害があり、山間の狭い耕地は流されてしまった。

このため地元金山町役場は被害状況の調査を専門家(芝浦工大・守田教授・都市工学)に依頼していたが、'14年3月、町として纏め「金山町調査報告書」を公表した。

それによると只見川にあるJパワー(電源開発)と東北電力が所有するダムで堆砂が進んでおり、それが洪水の一因になった可能性があると結論付けた。

ダムは上流から流れてくる水を堰き止めるが同時に土砂も堰き止めてしまう。その土砂が溜まる「堆砂」が進むと、ダムの上流域の川床に土砂が堆積し、川の水位が上昇し、豪雨があると氾濫してしまい付近一帯が洪水の被害を受けることになる。

従って電力会社は定期的に堆砂の除去をする義務があるが、どうも怠っていたらしい。また治山治水は国の責任であるがこれも怠っていたらしい。

このためJパワーは、金山町と隣接する只見町の一部地区の住民には豪雨被害の補償金を支払った。

同社のシミュレーションで、この地区に限ってはダムの堆砂が原因であることが明らかになったからだとしている。

ダムの堆砂を巡っての補償は過去に例がないと担当者は言う。

被害を受けた金山町の住民約40人は、'14年7月18日、Jパワーと東北電力を相手取り約3億円の損害賠償請求訴訟を福島地裁会津若松支部に起こした。

堆砂を除去しなければ再び洪水が起こる可能性大であり、「将来の安全のためにも、電力会社はきちんと堆砂を取り除いてほしい」と訴えた。

Jパワー側は「対策に乗り出す矢先だった。今回の災害は基本的には自然災害だ」東北電力は「ダム管理は適切にやってきた」とコメントした。

ところが発電用ダムは堆砂があっても発電能力が落ちるわけではない。このことが堆砂の除去には消極的にしてしまい、全国的に発電用ダムの堆砂が放置されたままだ。

戦後、電力供給を最優先事業として、水主火従の時代であったから水力発電ダムが各地に建設され、大半が40年を経過している。

全国発電ダムの堆砂の調査では05年全体で平均8%であったが、10年度では13%に上昇、更に今年度では平均28%に上昇している。

だが山間部にあるダムからの土砂運搬は困難で、莫大に費用がかかる。電力会社から言わせれば土砂が川に流れ込むのは「自治体の治山に問題があり、単純に電力会社の責任だとされても困る」としている。

こうなると責任の擦りあいとなり、問題解決を長引かせるばかりであり、地域住民の不安は増すばかりとなり、根本的解決がなければJR只見線の復旧にも着工できないことになる。

被災者の会は只見川流域の安全対策を怠ったダム災害だと訴え、堆砂の除去を訴え、また一方で堆積した土砂除去のために、かつて資材運搬用に敷設した只見線を堆積土砂除去の運搬に鉄路を復活させてはどうかとの意見がある。

これは全国にあるダムは山間僻地にあるが、只見川と並行して建設された只見線であるから土砂運搬手段として有効な活用となる。

この土砂の捨て場として、後で詳細を述べるが、大熊・双葉両町に建設予定の中間貯蔵施設の建設工事で排出する土砂4,000万噸を双葉沖合い防波堤兼アイランド建設のために埋め立てと山砂活用を提案したが、只見川の土砂も貨物列車運送でこの地に埋め立てることができるのではないか。同じく中央リニア新幹線工事で排出する土砂約5000万噸も埋め立てに使用することを提案した。

洪水の原因となる根本的な対処がなければ再び洪水が繰り返すことになるばかりだ。

人跡未踏のような峻険な山岳地帯を克服して電源開発を成功させたのだから、その力を持ってすれば後始末をどうするかくらいは楽にできるものと思われるが、着工できないでいるのは何故なのだ。黒部ダムのように現役発電施設、観光資源として健在だ。ならば只見川発電所ラインと観光資源開発も充分開発資源として健在のはず、あとはどう開発するか、どう活用するか、どう知恵を絞り出すかにかかっている。

一方、道路に関しては、只見町までは田子倉専用鉄道が敷設されたが、奥只見ダムはさらに奥地で険阻な山岳地帯、銀山平に建設予定であったが、当時の銀山平は小出町から片道3日もかかる峻険な山道を歩かなければならない僻地にあり、途中には枝折峠という難所があり、冬季間は如何なる交通手段もないほどの豪雪地帯で、資材運送は不可能であった。そこでダム建設に先立ち、湯之谷温泉付近から全長22kmに及ぶ工事専用道路建設を1954年12月に着工、雪崩や事故で54人の犠牲者を出す難工事であったが、3年の歳月を1957年11月に完成した。

全長22kmのうち18kmがトンネルで占められ、雪の影響を受けないように工夫されていた。

ダム完成後はしばらく管理用道路として使用されていたが、1969年に新潟県に譲渡され有料道路として供用、1977年からは無料となって、奥只見観光道路(シルバーライン)として活用されることになった奥只見ダム・田子倉ダムを含むこの地域一帯が「越後三山只見国定公園」に指定された。「シルバーライン」の名称は銀山平で江戸時代銀がこの地で産出され事に由来している。

また、国道252号線、通称「六十里越」が1973年に六十里越トンネルが完成して、魚沼と只見が結ばれ、六十里越、シルバーライン共に冬期間は豪雪のため完全通行止(11月下旬から翌年5月中旬迄の約半年間)になるため、唯一の交通機関はJR只見線のみとなってしまう。このため完全な赤字路線でも廃止の対象にならなかったが、豪雨の被害で路線が寸断され、只見線は部分運休し折り返し運転となっている。

土砂の捨て場は未定、そこで突堤の埋め立てに使用することを提案した。

只見川は洪水の原因となる根本的な対処がなければ再び洪水が繰り返すことになるばかりだ。そこで金山町の住民有志32人が「ダムの堆砂が水害の原因」として只見川にダムを設置する東北電力と電源開発(Jパワー)に約3億円の損害賠償求める損害訴訟を福島地裁会津若松支部に提訴した。

同時にJパワーの滝ダム、東北電力の本名ダム、上田ダム、宮下ダムの計4ダムで堆砂浚渫工事が終了するまで発電稼働の差し止めを求めた。

人跡未踏のような峻険な山岳地帯を克服して電源開発を成功させたのだから、その力を持ってすれば後始末をどうするかくらいは楽にできるものと思われるが、着工できないでいるのは何故なのだ。黒部ダムのように現役発電施設、観光資源として健在だ。ならば只見川発電所ラインと観光資源開発も充分開発資源として健在のはず、あとはどう開発するか、どう活用するか、どう知恵を絞り出すかにかかっている。

黒部ダムは観光ルートとして最高の人気を呼び、JR五能線も観光スポットとて観光列車が走り、人気をはくしているし、会津鉄道・野岩線も人気がある。

大津波で全線に被害を受けた三陸鉄道も復活した。

春の新緑、秋の紅葉、冬の豪雪地帯と水と山の連続で只見線沿線は都会人にとって素晴らしい観光資源だが何故かあまり人気は無い。豊富な観光資源を有しながらJR只見線沿線は過疎化が進み、寂しげな赤字ローカル線でしかない。観光開発・地域開発の余地は充分あると思うが、素人考えでしかないのだろうか。

一方、道路に関しては、只見町までは田子倉専用鉄道が敷設されたが、奥只見ダムは更に奥地で険阻な山岳地帯、銀山平に建設されたが、当寺の銀山平は小出から片道3日もかかる峻険な山道を歩かなければならない僻地にあり、途中には枝折峠という難所があり、しかも冬季はいかなる交通手段でも不可能という厳しさで、資材運搬は不可能であった。そこでダム建設に先立ち、湯之谷温泉付近から全長22kmに及ぶ工事専用道路建設を1954年12月に着工、雪崩や事故で54人の犠牲者を出す難工事であったが、3年の歳月をかけ1957年11月に完成した。全長22kmのうち18kmがトンネルで占められ、雪の影響を受けないように工夫されていた。が、開発の推進とのかねあいは難しい課題だ。

|

|

甦れJR只見線

東北観光推進機構が2015年2月18日、中国版ツイッター、微博(ウェイボー)に只見線の雪景色の写真を3葉掲載したところ、「福島の只見線は世界で最もロマンチックな鉄道」と絶賛され、「私はもうその美しさに泣いてしまった」などのユーザーの書き込みが続いた。

|

|

|

福島の只見線は世界で最もロマンチックな鉄道と言われている。

皆さんもどうぞ観光へ

中国での反応、書き込み

「美しさに涙が出た…生きているうちに行けたらいいなー」

「雪国列車だ」

「息もつけないほど美しい」

「鉄道ファンなら行かないわけにはいかない。是非行きたい。」

「本当に美しい」

「アニメのようだ」

「お金を貯めて日本に行くぞ」

「仙人の棲まいに入った感じがする」

「路線の名前も素敵だ」

|

世界最高の観光鉄道、ロマンチックトレーンが走るJR只見線、観光立国日本の目玉になり得る観光資源開発を是非やって貰いたい。

日本初のクルーズトレイン「ななつ星in九州」「新たな人生に巡り逢う、旅をお楽しみ下さい」をキャッチフレーズにして売り出した観光列車が大ヒット、まさにアイデアの勝利。観光バスにはない全く新しい究極の観光旅行を編み出した。

|

二番煎じかも知れないが、東北は温泉、観光地、リゾート地、郷土料理、新鮮で豊富な食材、そしてなによりも豊富なのは沿線の雪景色、新緑、紅葉、山、海、海岸等全てが揃う観光のパラダイス。

JR東日本は赤字ローカル線の再生、活用するためにも超豪華なクルーズトレインの開発に取り組むべきだ。

1週間位かけ、JR只見線、JR五能線、三陸鉄道、その他ローカル線を繋いで、ゆっくりと観光を楽しむ豪華列車の旅、これまでの列車のように目的地に早く着く発想はない。生活が豊かになれば旅を楽しむ余裕が出来てきた。

国内ばかりを対象とするのではなく、広く世界に宣伝して、観光客を募ろう。中国人の皆さんも爆買いの次はゆっくりとした観光を楽しむはず、途中下車の温泉ホテル、スキー場、夏は海での行楽、森林浴等開発すれば地元も潤うことになる。

JR東日本、東北各県の担当者の皆さん、研究してみて下さい。

|

|

|

|

|

|

| ななつ星in九州(JR九州) | |

JR東日本もやがて豪華観光列車が管内を走り、日本一風光明美な観光地、JR只見線を走行する日も近いと夢みたい。陸路を走る豪華客船のクルーズ、その時こそ奥只見の真価を発揮し、観光地として開発されるときだ。

速報

2017年、JR東日本は超豪華観光列車を、東日本管内を走らせる計画を持っている。

「TRAIN SUITE四季島」がその名で、四季島と我が国の古い国名「敷島」を元に、美しい四季と伝統を感じながらの旅を連想させ、時間と空間の移り変わりを楽しむ列車であるという想いを込めて命名したという。

2017年春に東北各地を超豪華観光列車が走るわけだが、常磐線や只見線をこの列車が巡航出来るようになった時こそ福島県が完全復活を遂げたときだ。

|

|

|

|

|

|

第二十七章 原子力発電への途

福島第一原発諸考

1930年代に人類は核エネルギーの存在を発見し、1942年、シカゴ大学のエンリコ・フェルム教授が、実験炉で原子力発電の原理となる核分裂の連鎖反応を行うことに成功、1945年にアメリカで核分裂反応を利用した原子爆弾が開発され、広島、長崎に投下、史上最悪の悲劇をもたらした。

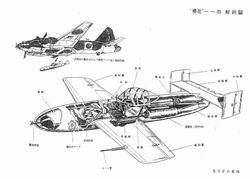

次に実用化されたのが空気を必要としない動力源として潜水艦の動力として活用され、原爆開発から9年後の1954年最初の原子力潜水艦が進水し、原子力は軍事用として開発が進んだ。

民需としての原子力は、史上初の原子力発電は、1951年アメリカで実験炉、EBRー1から始まる。EBRー1の当初の発電量は1kw弱で、200wの電球4個を発光させた。

本格的に原子力発電への途が開かれたのは1953年12月8日、アイゼンハワー米大統領が国連総会で行った原子力平和利用に関する提案がその起点となった。

これは核兵器開発だけに力を注ぎ、核兵器の怖ろしさを感じていた核先進国に対して原子力発電という平和利用に向けさせる大きな政策転換があった。

1959年に原子力エネルギー法が修正され、アメリカ原子力委員会が原子力開発の推進と規制の両面を担当することになった。

原子力発電を実用化したのは国家を挙げて開発に邁進したソ連の方が先で、1954年6月オブニンスク発電所が営業運転を始めた。

また同年原子力潜水艦を就航させ、米ソ対立が激化、熾烈な核開発競争が始まり、世界は二極分解、対立構造の世界となって、西側(アメリカを中心とした資本主義的自由経済諸国)、東側(ソ連邦を中心とした社会主義統制経済諸国)と僅かな中立国(第三勢力)に色分けされた。

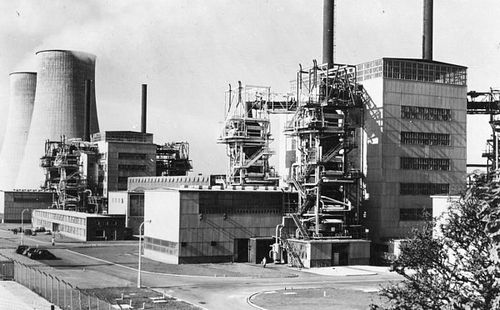

西側で最初の商用原子力発電は、イギリスのコールダーホール1号炉である。運転開始は1956年10月17日、出力6万kW、炉の形式は黒鉛減速炭酸ガス炉(GCR)であった。

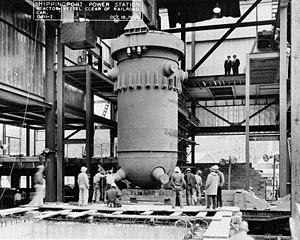

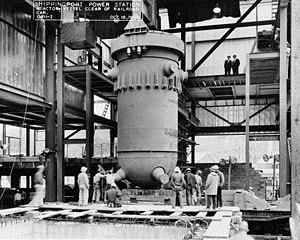

アメリカでは、シッビングボート発電所が最初で、1957年12月18日、操業開始、出力10万kW、炉の形式は加圧水型原子炉(PWR)であった。

フランスでは、1964年2月に運転開始、シノンA1号炉、出力8万4千kW、炉の形式はGCRであった。

1957年、欧州共同体(EEC)諸国により欧州原子力共同体(ユートラ)が発足、同年国際原子力機関(IAEA)も発足した。

原子力発電が発足した初期には、夢の発電と喧伝され、「Too cheap To meter」と言われた。この意味は「原子力で発電すると、余りにも安価で計量する必要が無い」という意味で、夢の発電方法だとされ、世界の各国は原子力発電の導入を急がねば世界の趨勢から取り残されるとの危機感が生じた。

しかし現実はそう甘くはなかった。厳重なバックアップ装置や何重もの安全装置が必要であり、その建設費が膨大であり、かつ検査や点検に非常に時間がかかる。

原子力発電が他の発電方法に比べ設備費の割合が非常に高く、必ずしも安価で理想的発電方法とは言えない面もあることに気付いていたが、趨勢を換えることは出来ず、原子力発電所建設は国家の威信をかけ世界に拡がっていった。

1977年、アメリカは民主党のジミー・カーターが大統領に就任すると、カーター政権は1977年核拡散防止を目的としてプルトニウムの利用の凍結する政策を発表した。

これによりアメリカでは高速増殖炉の開発が中止され、核燃料サイクル開発を断念したことになる。これ以降核燃料は再処理されずワンスルーとなった。このような世界情勢の中でわが国の原発は54基を数え、世界第三位の原発を保有国になっていた。

1979年3月28日、スリーマイル島原子力発電所事故発生、この事故は世界の原子力業界に大きな衝撃を与え。原子力の新規受注が途絶えた。

1986年、人類史上最悪の原発事故、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生、自国ばかりでなく、近隣諸国、ヨーロッパ諸国が被害を被った。

日本の原子力政策

戦前からわが国のサイクロトロンの研究開発は世界最先端の研究を行っており、研究の中心であった理研工学の仁科芳雄博士が中心となりグループには湯川博士、朝永博士のような戦後ノーベル賞を受賞した逸材が輩出している。

1945年8月15日、ポツダム宣言受諾、敗戦国になり連合軍の占領下にあったわが国は「オキャバイトジャパン」となり、当然ながら原子力の研究は全て禁止になって研究施設のサイラトロンその他全ての研究施設は全て東京湾に投棄、または破棄され、占領下にあった7年間はまったくの冬の時代であった。

1952年4月、日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)が締結され、念願の独立を果たした。

独立をもって原子力研究も解禁されたが、広島、長崎の被爆が余りにも大きな衝撃であったため、原子力研究への意欲を失わせてしまい、わが国の原子研究平和利用の面でも世界水準からも大きく遅れをとってしまった。

1952年7月 日本学術会議において茅誠司、伏見康治の両東大教授を中心としたメンバーが「国際的に遅れを取った日本の原子力研究の巻き返し」をどうするかという議案が提出したが、この提案に対し被爆地であった広島大学、長崎大学から核研究が兵器開発に繋がるのではないかとの懸念が表明され、全国的に議論が巻き起こり、そのため日本学術会議内に文系、理系、法学等幅広く各部門の専門家が参加する「第39委員会」を設置、議論を重ねたが、なかなか議論を煮詰めることができなかった。

この動きとは別に政界では、もと国務大臣であった後藤文夫代議士を中心とした政官界有志による原子力政策推進の動きがあり、1952年に財団法人電力経済研究所が設立された。

世界の趨勢としては、1953年12月、国連総会の席上、アイゼンハワー米大統領が行った演説の中で「平和のための原子力」を提案、これは当時、原子力発電はソ連が世界初の原子力発電を行い、核爆弾競争でも水素爆弾を開発したのもソ連でしたから、核開発競争ではソ連が1歩リードしており、アメリカは焦っていたので、演説の骨子は、国際的な枠組みで核の燃料を保管・監視し、必要に応じて各国に分け与えよう、とする内容であった。この構想は若干の修正があったが、国際原子力機関(IAEA)として実現し、この機関は現在でもイランや北朝鮮の査察問題で報じられているように活躍した。

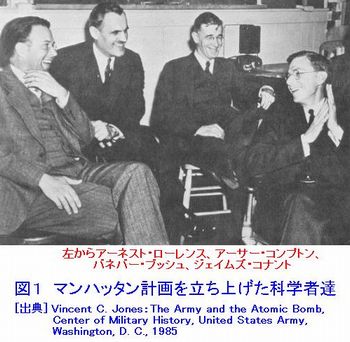

この演説を契機としてわが国でも「新しい時代に乗り遅れては大変だ」との気運が政財界に高まり、アイゼンハワー大統領演説から3ヶ月後には自由党・改進党・日本自由党の共同提案、その中心は当時改進党に所属して青年将校ともて囃されていた若き日の中曽根康弘、稲葉修、斎藤憲三、川崎秀二、前田正男氏等の議員が結束して原子力研究開発予算を国会に提出した。当時、与党は衆院で過半数の議席を持たず、どうしても予算案を通過させたい吉田内閣は改進党提出である原子力研究開発予算を抱き合わせで通過させた。

アイゼンハワー大統領の「平和のための原子力」の演説こそがわが国の原子力に関する活動に火を付けていたことになる。

水力発電の只見川総合開発で福島案、新潟案、東京電力案が複雑に交差し、てんやわんやの大騒ぎをしている同時期に原子力発電の可能性をさぐる動きがあったのだから如何に電力不足が深刻であったかが推察される。

そのときの予算請求額は予算2億3,500万円、ウラン235に因んだ予算額請求であるから、予算額だけが一人歩きする未明の世界であったのかもしれない。

突然の予算成立に主管官庁である通産省は当惑したが、1954年5月に、内閣の諮問機関として「原子力平和利用準備委員会」が設置したが、これに猛反発したのが日本学術会議で、原子力研究・開発が政治主導になることに危機感を強め、当時の日本では原子炉の建設は時期尚早と批判したが、電力の絶対量不足に対応するためには絶対必要とする政・官・財の勢力に屈し、第39委員会は慎重意見が相次いだが公聴会の意見を集約し、原子力利用は日本国民による民主的、かつ研究成果を公開することを条件にしてその運営方針を了承した。

先に通過した原子力予算の使い道として、小型原子炉の建設と放射能障害の研究の二項目に絞って原子利力平和利用を目標として設定した。

その頃、国際的な関心事はロシア、イギリスの実用的な動力炉の成果が注目され、同時に米ソ対立による世界の二極化が明らかとなって、わが国は防共の砦としての役割を担わされ、否応なしに米ソ対立の最前線に立たされてしまった。

こうなるとアメリカとしてはわが国が1日でも早く経済復興し西側諸国の一員として活躍できるようにと期待するようになり、電力回復に多大な期待を寄せ、原子炉建設を全面的にバックアップすることを申し出、燃料供給から炉の設計・建設まで請け負うことを約束した。ところが1954年3月、ビキニ環礁での水爆実験、第五福竜丸被曝事件となり、世論は一気に反原発となって、反原発運動が全国的になって広まった。

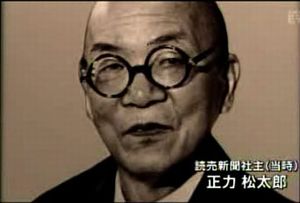

そこで、活躍したのがマスコミ界の実力者で読売新聞の社主、しかも現職の国会議員であった正力松太郎氏で、原子力推進の一大キャンペーンを行い、アメリカの原子力平和利用使節団(団長・ジョン・ホプキンス、ゼネラル・ダイナミックス社長)を日本に招いて各地で講演を開催、読売新聞がこれを全国に報道した。

またCIAと組み原子力平和博覧会を日本各地で開催した。この動きに反発していた学術会議や被曝協等も原子力利用が日本の戦後復興には電力確保が絶対の命題であることから次第に軟化し協調するようになった。

1955年自民・社会の両党は協力して、「原子力基本法」「原子力委員会設置法」「原子力局設置法」といわれる原子力三原則の三法案がスピード可決され、政府は『原子力平和利用準備委員会』を解消し、「原子力委員会」を発足させた。

1 研究の民主的な運営

2 日本国民の自主的運営

3 一切の情報の完全公開

そして基本法成立を受けて1956年1月1日、原子力委員会が設置され、初代委員長に正力松太郎氏が就任、原子力平和利用懇談会を立ち上げ、さらに1957年5月には新設された科学技術庁の初代長官にも就任、「原子力の平和利用」および「原子力の国際協力」を基本として、日本として従来の研究テーマであった「アイソトープ利用の実用化」に加えて「5年以内に原子力発電を実現させる」という目標を掲げた。

さらに正力委員長は目標達成には産業界の協力が不可欠として「原子力産業会議」を開催し、2月に首相官邸に71名の財界代表を招いて広く周知し、さらに3月には日本工業クラブに「日本原子力産業会」が発足、初代会長は、電気事業連合会の菅禮之助(東京電力会長)氏が就任、原子力発電所建設への路は開けた。

一方、動力としての濃縮ウラン燃料はアメリカから貸与されることになり、保管場所および研究所の設置が急務となり、受け入れ機関として1954年7月に「財団法人日本原子力研究所」が急遽発足し、研究所の候補地を求めたところ、当時の国内の世論は原子力歓迎ムードで、数多くの候補地があったが、最終的に茨城県東海村が選ばれた。

1956年に日本原子力研究所、現・独立行政法人研究開発機構が特殊法人として設立され研究所が茨城県東海村に設置され、これ以降、東海村はわが国の原子力研究の中心となった。

当初は原子力基礎研究を優先すべきとの主張があったが、先ずは電力需要を鑑み、原子炉建設をして運転しながら研究をする同時進行型を決め、1957年12月に原子力委員会は1975年までに、700万kwの原子炉稼働する目標を掲げた。

1957年11月1日には、電気事業連合会加盟の9電力会社および電源開発公社が共同で最初の原子力発電が行われたのは1963年10月26日、東海村に建設された実験炉であるJPDRが臨界に達し初発電を行い、ここにわが国初の原子の灯がともったことになった。

かくしてわが国にも原子力発電の路が開かれ、日本原子力発電株式会社(民間出資8割)が誕生し、日本原電東海原子力発電所(日本初商用原子炉)にはイギリス製のコールダーホール改良型炉の導入が決まった。

ただし性能が悪く、採算面でも火力発電に劣るとの検証結果があり、更には耐震性にも問題ありと検証されたが、原子力委員会と財界の牽引力は大きく、原子力政策が大きく前進したのは中曽根康弘代議士が科学庁長官に就任してから「新・長期計画20年」が発表され、最初の10年間で商用原発の発電規模は3基100万kw、後の10年で火力発電量の30%程度(650~850万kw)、多分20基程度を予定していたのでしょう。

ただしこの構想は中曽根長官の独創であって正式な路線ではなかった。このような時、アメリカ側から甘い囁きがあった。アメリカ・ゼネラル・エレクトリック社(GE社)から魅力的な価格の軽水炉と「ターンキー契約」の申し出である。これは最初に固定化された契約金額が提示され、契約すると建造から臨界までの作業は全て契約者であるGE社が全てを請負、その後事業者はマニュアルに従って運用するだけという契約方式で、自力で建設・臨界までの技術がなかったわが国原子力業界は飛びついた。

原子力発電の路が開かれれば、あとは建設場所の選定になる。原電は東海発電所に続く第二号炉として、1961年福井県敦賀市を選び、建造はGE・東芝・日立のグループが請け負う契約を結んだ。契約者は関西電力であった。

以上のような経過を辿ってわが国原子力発電は誕生し、急速に発展を遂げ、福島第一原発事故を契機として全国的な反原発、脱原発の大きなうねりがおきて、大飯原発を除き全国の原発は停止、再稼働の許可待ち状態になっている。

原子力発電設置の端緒を創ったのは若き日の中曽根康弘代議士であり、正力松太郎氏であったが、原発を全国的に建設し、設置数を急速に増やしたのは田中角栄氏の力によるものが大きい。

原子力発電所、田中角栄、中東戦争、ロッキード事件、この四題は一見関係なさそうだが、落語の三題噺のようにこの四題は結びつくから強烈な絡みつきがある。

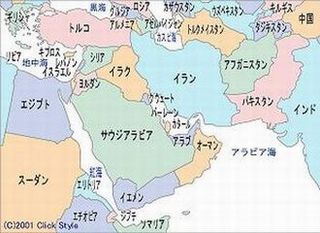

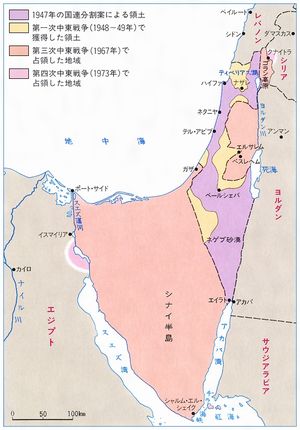

この四題噺はリレー式連載で月刊誌に書いたことがある。さわりだけを一寸述べると、中東情勢がおおいに関わってくる。第三次中東戦争(1967年6月5日)、イスラエル空軍がエジプト、シリア、イラク、ヨルダンの四ヶ国の空軍基地を爆撃、これを壊滅させてから地上軍を攻撃、6日間で戦闘を終結「六日戦争」。

第四次中東戦争(1973年10月6日)、エジプト機甲師団が周到な準備の後、「失地回復」を狙って、シリア軍と連携してイスラエルを先制攻撃したが、猛烈な反撃に遭ってスエズ運河まで押し戻されてしまった。

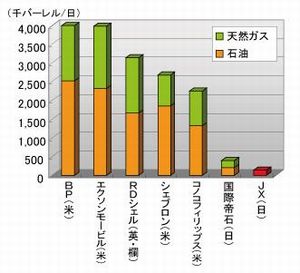

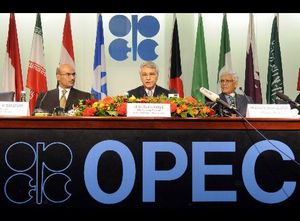

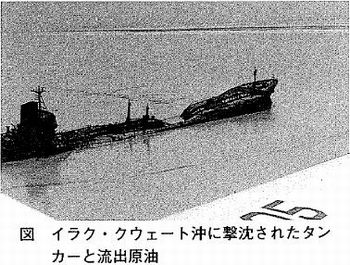

この時、石油輸出国機構(OPCD)加盟産油国のうちペルシャ湾岸の六ヵ国が、原油価格を大幅値上げ、かつ原油輸出の大幅削減、イスラエルを支持するアメリカをはじめとする西欧諸国への経済制裁として石油輸出禁止を通告した。

これが第一次石油ショック(オイルショック)、更に第二次石油ショック、第三次石油ショック。イラン・イラク戦争とまさにペルシャ湾、ホルムズ海峡、シャットゥルアラブ河は戦乱のまっただ中にあった。

|

|

我が国もオイルョックをもろに受け、明日の運命はどうなるのか全く判らない情勢にあったが、この時は田中内閣があって、独自の外交を展開した。即ち「アブラ寄り」と言われたアラブへの迎合政策である。

田中内閣の政策とアメリカ政府激怒の背景に触れてみたい。

石油産業にはアップストリュウム(上流)とダウンストリュウム(下流)があり、アップとは石油探査、採掘、生産まで、ダウンは運輸、精製、配送、販売に分かれ、このアップ、ダウンの両方を支配しているのがスーパーメジャー(石油メジャー)で、セブンシスターズ(エクソンモビール、ローヤル・ダッチ・シェル、BP、シェブロン、トタル、コノコフィリップス)がソ連圏を除き世界の石油を支配しているのが7社なのでセブンシスターズと言われていた。(ユダヤ財閥系が多い)

わが国にある石油会社はダウンの精製・販売だけなので原油の確保にはいたってはいない。かつては出光興産やアラビア石油がサウジアラビアに鉱区を持ち原油を採掘していたことがあるが現在では全ての鉱区が契約期限切れで失ってしまった。

田中角栄氏の構想としては和製メジャーを組織して石油を確保しようとした壮大な構想を持っていた。

特にオイルショック時、イスラエルとの親交の度合いを諮る「踏み絵」を突きつけられた時、アラブ寄りを表明し、特使がアラブ諸国を歴訪しアラブ寄りを誓い石油物乞いを演じた[特使は三木武夫副総理]。

この行為にアメリカ政府、石油メジャーが激怒、危険なモノは芽のうちに摘んでしまうのが基本。この背景にあるのは、独立してまもない昭和28年、中東の石油はメジャーが支配していた頃、日本の独立資本である出光興産が石油メジャーの監視の目をかい潜って独立してまもないイラン政府から直接石油を買い付けたことがある。【出光興産に関しては『海賊と呼ばれた男』上下、百田尚樹著、アマゾン、2013年本屋大賞受賞。

1953年イランからイギリス海軍の封鎖線をかいくぐり直接石油を買い付けた実話、日本側は快挙、石油メジャーは激怒した。この実話は東宝・三橋達也主演で映画化されたことがある。

横道に逸れるが、戦後史を語る上で重要な「日章丸二世事件」に触れてみたい。

第二次大戦後、世界の植民地は独立の気運に燃えていたから、中東も同じく独立運動に火が付き、これと同時に石油資源も自国の財産にしようとの気運が盛り上がった。

さらに宗主国であったイギリスやフランスが第二次大戦で戦勝国になったとはいえ、大きな痛手を蒙っているので、植民地支配に大きな力を加えることが出来ない。

これぞ好機と捉えるのが当然で、独立運動が活発化し、独立が相次いだ。

当時世界最大の産油国と言われていたイランは石油メジャー英資本の完全支配下にあったが、カジャール朝時代に王族であった廷吏の血をひくモサデックは留学先のスイスで法学博士の学位を取得した有能な若者が政界に入り、国会議員、閣僚を経験しやがて首相に選ばれた。

しかし、イラン政情は不安定で、モサデックはバーレビ王政下の1951年、国民の圧倒的人気で首相に選ばれ、持論であった「自国の石油なのに利益を外国にもっていかれるのはおかしなことだ」と主張し、民族主義の高まりを背景に、英資本の支配下にあった石油産業を国有化しようと活動したが、英資本と石油メジャーの反撃に遭い、国王は英米資本に籠絡されており、国王と首相の対立に発展したが、シャーを一時期亡命に追いやるほどであって、モサデック首相は更に自信を得て共和国を宣言するが、ところがこの亡命には裏工作があり、シャーは自分の意志で亡命したと見せかける策謀をCIAとMITが仕掛け、モサデック首相を罠にかけた。

トリックに気付かなかったが、既に軍部は国王に忠誠を誓っており、1953年軍事クーデターで失脚、反逆罪で逮捕され、3年間服役、釈放後は自宅軟禁、外に出ることも許されず失意のままに病没した。

このモサデックが首相に就任し、石油資源国有化で英資本と対立していた頃、我が国が独立をはたした翌年の1953年(昭和28年)極秘に来日した特使が当時は小さな石油会社であった出光興産を訪ね、創業者出光佐三社長と直談判に及んだ。

出光社長自身も直接の買い付けを狙っていたので、商談は極秘に行われて成立、出光興産は新造したタンカー1隻だけ所有する小さな会社だが、出光社長の度量は大きく、社船のタンカー日章丸二世(1万8774トン、当時は日本最大の大型タンカーであったが、現在の基準では小型になる)を通常運航している港には入らず、神戸港に隠れ、夜間行先サウジアラビアとして出港(昭和28年)、(多分クリアランス[出港許可書](税関発行)も行き先サウジアラビアになっていたと考えられる。(この許可書が無いと外国の港に入港できない)。また、もしイギリスの艦艇による臨検を受けても行く先はサウジアラビアと主張できる。

ペルシャ湾ではイギリスの駆逐艦が見張っており、また常時タンカーの発信する無線電信を傍受しており、もしイランへ向かうことが判明すれば拿捕も辞さないと公表していた。もし1隻しかないタンカーが拿捕されれば倒産確実の中での決断だから社長の度量の問題だ。

日章丸二世は無線通信を封印して、無言のままホルムズ海峡を抜け、シャットゥルアラブ河を遡航して4月11日、積出港アバダンに横付けガソリン・軽油2万2千キロリットルを満載し無言で出航、ペルシャ湾に出たところで警戒中のイギリス海軍駆逐艦に発見され追跡、停船命令の旗旒信号(L旗)と発光信号を発信し続けたが、公海航行自由の原則に基づく無害航行権の権利を返信し停船必要なしと応答、戦争当事者ではないので拿捕は出来ない、拿捕すれば国際法違反になる。

この駆け引きで見事ホルムズ海峡を抜け、1ヶ月後川崎港に還ってきた。

かんかんに怒ったイギリス政府は外務省に厳重な抗議を申し込むと同時に、アングロイラニアン社は積み荷の所有権を主張して東京地方裁判所に即時積み荷の引き渡しを要求し提訴した。

しかし法的には無理な請求で、出光興産の行為は純粋な商取引であって法違反や国際慣行に違反したわけではない。さすが強気のアングロイラニアン社も不利を悟って提訴を取り下げた。

またイギリス側の行為は、1私企業の権益を護る為にイギリス海軍が出動するという行為は当然とする植民地主義時代の名残があった。

出光興産社長出光佐三氏は一躍時の人となり、戦勝国イギリスと堂々と渡り合い勝利したその行為に敗戦でしょぼくれていた日本国民を奮い立たせた。

そして苦しいイラン政府財政を助けてくれた恩人として出光社長を処遇し、その後の石油確保には数々の盡力があって出光興産は大きく伸び、唯一の民族資本の石油会社として成長した。

この事実は世界初の快挙と言われているが、石油メジャーから見れば痛恨の一撃であった。その怨みも重なって、石油最大の輸入国であった日本の動向如何が石油メジャーにとっても大きな影響があるため、実力者田中角栄氏封じ、あるいは排除に動くのは当然の動きであったかも知れない。

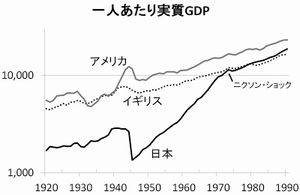

当時日米には経済摩擦が頻発し、繊維交渉、続いて家電製品、自動車と日米貿易不均衡で貿易摩擦が頻繁に起きていた。アメリカ議会は反日ムードが満ちあふれており、当時のアメリカ大統領はニクソンとキッシンジャー国務長官と言う布陣。

日米経済摩擦の交渉が度々開かれ、その時の日本代表は通産大臣であった田中角栄氏でアメリカ側からみれば目障りな存在であったことは確かで、歴代アメリカ大統領と石油メジャーは非常に近い関係にあることは明らかである。

石油危機対応で時の田中首相は大きく舵を切ったエネルギー政策が「脱石油」、即ち原子力発電への移行・推進であった。

一方では、アラブ寄り、和製メジャーの構築、アメリカとの間に距離を置く政策とアメリカ側は見ていた。

1973年12月の参院予算委員会で、田中首相は「石油問題がここまで来たら、原子力発電が必要なことは議論の余地がない」「電力会社だけに任せず、抜本的な対策を政府が責任を持って行う」と答弁した。

決断するのが早い田中首相は即座に首相指示で原発立地地域にお金を回す為の「電源三法」の制定を急いだ。

電源三法(発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法)は、1973年末から法案ずくりに入り、‘74年3月に国会提出、6月成立というスピードでできあがり、その後は原発建設ラッシュとなって全国に54基の原発を擁する世界第三位の原発国になった。

昭和30年代から40年代年には好景気になり神武景気、神代景気と言われた右肩上がりの好調な景気の為、若い労働力は都会に吸収され、壮年の労働力も出稼ぎという形態で同じく都会に吸い寄せられた。

結果は地方の衰退がはじまり、国の骨幹であるはずの一次産業の衰退に繋がった。

そこで地方への工場分散、奨励が行われ、地方都市に工業団地の造成、誘致合戦があり、新産業都市が誕生した。

当時の双葉郡、あるいは福島県は何とか企業を誘致したい、と願うのは当然で、お隣のいわき地区が新産業都市に指定され生まれかわっていくのを目にすれば双葉郡に焦りが生ずるのも自然の流れだ。

これまでの陳情や運動が空振りに終わっていたのが、電源三法により雇用が生まれ、関連企業が誘致でき、何よりも眼を見張るような交付金がある、嫁入り持参金に眼が眩んでも無理はない。

安全性への懸念は勿論あったが政府も電力会社も絶対大丈夫と保障しており、この頃から「安全神話」は公認されたものとなっていた。

電源三法が無ければ原発誘致、建設のテンポはかなり遅れていたと思われる。

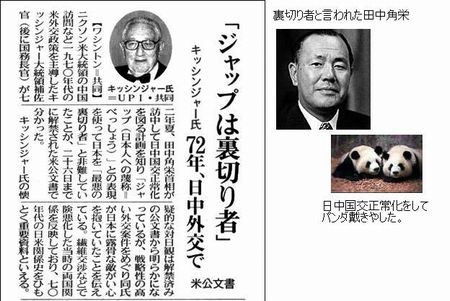

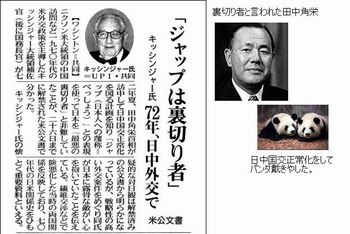

石油危機に見舞われ、それに続く狂乱物価、その対応に追われ、対外的にはアメリカとの繊維、車、家電製品等の交渉が縺れ、さらにはフランスからのウラン調達、アラブよりアブラと言われた中東寄りの外交、アメリカに先んじた日中国交正常化などアメリカ政府との対立がめだった。特にキッシンジャー国務長官の激怒は凄かったらしい。

この当時、米中関係は激しく対立しており毛主席は本気でアメリカとの戦争を想定したようであったが、キッシンジャー国務長官がパキスタン訪問中、突如姿を消し、密かに北京を訪れ米中関係の打開を謀った。これがキッシンジャーの忍者外交、頭越し外交といわれ我が国政界を仰天させた。

そうすると田中氏は、総理になるや即座に中国を訪問、日中国交正常化を樹立してしまった。

アメリカは未だ首脳会談にまで至っていなかったため先を越されたキッシンジャー国務長官の怒りは凄まじかったと伝えられた。

羊のように柔順に装いノラリクラリとしていた日本政府が初めて明確に逆らったことに戸惑いがあったのだろうか。

田中内閣は外交では独自のエネルギー源政策、全方位外交を目指し、国内では国土改造論を掲げ、土建屋的な政策を推進した。

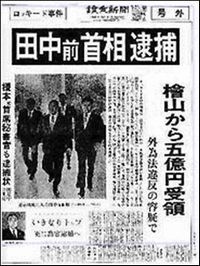

‘出る杭は打たれる’の喩え通り内外からの批判が集中し、特に金権政治の汚名は付きまとっていたが、1974年10月、月刊誌「文藝春秋」で(田中角栄研究)と(淋しき越山会の女王)が掲載(著者立花隆)され、金脈問題が追求された。

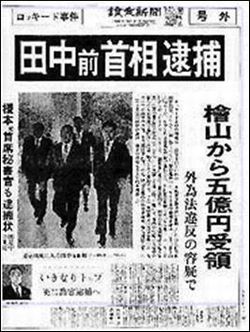

東京に日本外国特派員協会という社団法人があり、ここに所属する外国人ジャーナリスト達は週に1、2回内外の政治、実業、スポーツ等の様々な時の人を呼んで主催記者会見を行うのを慣例としていた。著名人を招待していたが、時の人、田中角栄首相が招待され、外国人記者から立花隆氏の文藝春秋誌上に発表された「田中角栄研究」に関する献金問題に関する質問が集中し、その模様が内外メデアに流された結果、国内のメデアは情報を把握していながら発表を躊躇していたが、一斉に記事にしたため内閣崩壊に繋がってしまった。

エネルギー確保を独自に展開しようとする政策で、当然世界の石油企業を支配するセブンシスターズの怒りを買うことになる。また原油の消費を出来るだけ減らそうと原子力発電の奨励で、電源三法が生まれるのはこのような社会情勢が背景にあった。

アメリカ政府はニックソン大統領、キッシンジャー国務長官の時代であったから、田中内閣とは悉く対立することになり、その報復がアメリカ議会でリークされたロッキード事件、田中首相包囲網は確実に布石された。

この時金大中拉致事件(1974年8月)もあった。

立花隆氏の金脈追求の論文が「文藝春秋」に掲載され、田中内閣崩壊。その後ロッキード事件で、5億円の受託収賄罪で逮捕され、一審有罪、控訴中に病死した。

このロッキード事件の特異さ複雑さは、発震源がアメリカ上院チャーチ委員会での公聴会、ロッキード社副会長アーチボルド・カール・コーチャン、元東京駐在代表ジョン・ウィリアム・クラッター両氏が公聴会に召喚され、司法取引によって免責されていたからあらゆる証言を表明した。

その複雑さは工作資金のルートが多岐に渡り、会社、組織よりも私的な秘密機関を通じていたこと、その最大は行動右翼の児玉誉士夫氏、占領時代のCIAと関係があった日系アメリカ人シグ片山、GHQの諜報担当トップのチャールス・ウィロビーの片腕だった福田太郎氏等が暗躍していたことが公聴会で証言された。

この事件の複雑さはロッキード社から日本ルートとして30億円の工作資金が流入していることは証言さているが、前総理田中角栄氏に流れた5億円だけが表に出て起訴されたが、他の多くの工作資金の使途は明らかにされなかったから「政治主導裁判」ではないかとの多くの批判があった。

その理由は、事件の核心を握る児玉氏が衆議院予算委員会に証人喚問に応ずる予定であったが病気として自宅に籠もり、その間、軽飛行機が私宅に突入するという自爆テロがあったが、別の部屋に寝ていて間一髪で無事だった。その後大学病院に入院し、口を噤んだまま1984年病没、真相は胸に秘めたままだった。

捜査の開始は首相三木武夫、法務大臣稲葉修三がャーチ委員会の証言内容を検討し、直々に捜査開始を指示、同時に米・ジェラルド・フォード大統領に対して捜査の協力を依頼、日本側は最高検察庁、東京高等検察庁、東京地方検察庁、警視庁、国税庁の合同捜査態勢を整えた。

更には、三木首相の密使として元NHK解説委員、外交評論家の平沢和重氏が渡米し、キッシンジャー国務長官と会談させ、アメリカ側の資料提供を求めた。

また東京地検からは担当検事が渡米、アメリカ検事局の資料提供を要請した。

捜査開始と同時にマスコミが過熱し、連日新聞や週刊誌で報道され、テレビでは国会中継で証人喚問という吊し上げのような映像に度肝を抜かれ、超一流の人物が打ちし折れ、緊張で震えているような異様な光景に驚かされた。

そして政界では宿敵田中角栄を抹殺しようとする三木派の陰謀だと田中派は猛り狂い、自民党の長老椎名悦三郎氏は「三木ははしゃぎすぎ」とたしなめるような言動があった。

結果は他の派閥も田中派を支援し、三木派は孤立、総選挙で自民党が8議席を失う敗北で、三木政権は責任を取らされて首相を辞任、三木おろしの急先鋒福田赳夫内閣が誕生した。

しかし、田中派が最大派閥で福田内閣は「角影内閣」と呼ばれ、大平、鈴木、中曽根も「直角内閣」「田中曽根内閣」と揶揄されるような田中氏のリモコンに操られたような政治になってしまったのは、田中氏が無罪を勝ち取るためには権力を集中させておく必要があり、闇将軍と言われながらも隠然たる権力を維持した。しかし、これが我が国の権力構造が歪になりやがて与党である自民党の活力を奪うことになる。

それはまた日本の活力の停滞、次第に衰退の始まりもこのロッキード事件が切っ掛けといえる。

そしてまた田中角栄氏再起の夢を打ち砕いた。

追い打ちをかけるようにリクルート事件が政界を総なめにして自民党のレギュラー選手が追いやられ、控えの選手が第一線に出ざるをえなくなり政界は更に小粒内閣・短命内閣が連続することにうなった。

ロッキード事件の不気味さは政界ばかりではない、経済界、裏社会までもが揺れ動き、取材中の日本経済新聞の高松康雄記者が急死(1976年2月14日)。渦中の元GHQ要員福田太郎氏急死(1976年6月9日)。

田中角栄氏の自家用運転手兼私設秘書・笠原正則氏が命じられて運んだダンボールの箱に札束が入っていたとの検察の筋書きによって取り調べを受けていた直後の1976年8月2日、埼玉県比企郡山中の林道で変死体で見つかった。

この三氏は病死なのか、事故死なのか、証拠隠滅を謀る組織による暗殺なのか、闇の中に消えてしまったが、警察発表は病死と自殺で捜索は打ち切られた。

また児玉誉士夫ルートこそが本命であるにもかかわらず、病気を理由に事情聴取を拒み続け、検察もまた深追いすることなく、真相を秘めたまま病没した。

この暗闇こそが巨大な力による陰謀説を裏付けるもので、田中氏個人への集中攻撃の様相があったが全ては藪の中、やがて田中派は分裂、竹下派の旗揚げとなったが、怒りがこみ上げたのか田中氏は脳梗塞で倒れ、事実上田中派は消滅、最高裁で審議中に死去、ロッキード事件5億円収賄事件は被疑者死亡で終審した。

しかし、無罪ではない、それは同じ罪状で起訴されていた秘書の榎本敏夫氏が有罪判決であったから、結果的に5億円収受を認定されたことになって「宰相の犯罪」は消えることはなかった。

従って首相在位1年以上の経験者に贈られるのが慣例であった大勲位菊花大授章に叙せられることはなく巨星は消えた。

この事件はアメリカ上院委員会が発震源であり、その基はアメリカの大企業、政府高官、企業責任者が関わっていながら司法取引で法に問われた人物はなし、日本国内だけが大騒動で政府も経済界も大打撃を受け、人の命も奪われた。

どのような組織がどう動いたのか、真相は闇の中、ケネディ大統領暗殺事件のようにすべてが闇の中に葬られたのか、人の噂も75日、いまでは思い出す人も少ないし、全く知らない人も多いだろう。

政界はロッキード事件、リクルート事件と政界を揺るがす事件が起き、次期総理・総裁ともくされたり、大物政治家として期待されていた人達は事件に何らかの関わり合いがあったりして、表舞台から消えてしまい、二軍から急に引き揚げられた議員が晴れ舞台では戸惑うばかりで短命でおわるのはヤムを得なかった。

政治が弱体になれば経済も下降するばかり、国民は意気消沈、誰が仕掛けた罠なのか、踊りすぎた日本が悪いのか、踊らせる罠を仕掛けた方が悪いのか、表面的な外交はにこやかにシャパングラス片手に談笑しながら日々動き、国際的な陰謀もまた深く静かに日々動いているのもこれが現実。

ロッキード事件のアメリカ陰謀説を唱えた最初は評論家の田原総一朗氏で1976年7月号の「中央公論」「アメリカの虎の尾を踏んだ田中角栄」だった。

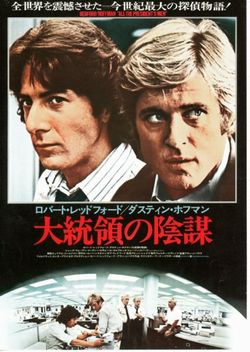

ニクソン大統領は1974年9月8日、ウォーターゲート事件の責任を執って任期途中で辞任した(歴代大統領が刑事事件で、任期途中での辞任は初めて)(ウォーターゲートとはワシントンDCにあるビルの名で、ここに部下が侵入し、政敵に対する何らかの工作の目的があったらしいが、事前に逮捕され、最初はコソ泥程度と思われていたが、侵入を命じたのがニクソン大統領であったことが判明)『後に「大統領の陰謀」というハリウッド映画が公開された。ダスティン・ホフマン、ロバート・レッドフォード主演、アカデミー賞で助演男優賞(ジェイソン・ロバーズ)、脚本賞、美術賞、録音賞の4部門を受賞した』

この映画を観たが大統領執務室で練られる陰謀の数々がリアルに描かれており、思わず引き込まれてしまった。もしかしたらロッキード事件もこのようにして仕組まれたのかも知れないと想像は果てしなく拡がっていったが、後刻、種々の背景が浮かび上がってくると確信に代わってきた。

従って田中内閣の評価は金権政治の反発で評価は低いが、実際は日中国交回復、オイルショックを乗り切る全方位外交等プラス面を再評価すべきだ。

田中内閣が原発建設に積極的だったのも、電源三法の成立も世界的背景を見れば全てが納得できる。

しかし両首脳とも策に溺れすぎたのか、共に法の裁きを受け晩年は寂しかった。「現代史が解ればニュースが読める」歴史は大いに学ぶべきで、特に第二次大戦前後である20世紀中頃から今日に至る世界の動きに注目したい。

実に複雑で世界中が連日変化している。世界中のニュースが新聞やTVによる官製報道ばかりではなく、ネットを通じて生のニュースが飛び交っていて、パソコンに触れるだけで世界中のニュースを入手出来、取捨選択自由自在、3台を駆使して、時間たっぷりの隠居の身には最高の快楽、持病もなし、毎日が楽しい。

もっと楽しかったのは、あの頃、中東で働いており、危機襲来で必死に逃げ回っていたが、事件に遭遇、現場に居合わせた偶然の暁光と高揚感がもの凄かった。

原発設置構想

|

|

右肩上がりの高度成長期、電力消費も当然右肩上がり、旺盛な需要に生産は追いつかない、発電所建設が追いつかない。しかも水力発電は国内の適切な建設地はもう飽和状態、火力発電は世界的な地球温暖化問題で二酸化炭素は敵視され、それを排出する火力発電所の建設も住民運動の激化で進まない。

風力発電、太陽光発電、地熱発電等、最近脚光を浴びているが、当時は全く問題にならない位に発電単価は高過ぎ性能も悪かった。

残るは原子力発電だけ、発電単価は遙かに安価、空気を汚さない、騒音もなし、煤煙もなし、理想的なクリーンエネルギー等、これが原子力発電のうたい文句で、当然国策として原子力発電推進プロジェクトとして通産省主導で動きだし、国内最大の電力消費地をエリアとする東京電力も増大する電力需要に対応して、原子力発電に関心を持つのは当然だ。

ところが記録によるとアイゼンハワー米大統領が「平和の為の原子力」が国連で行われて頃(1954年)、後に東電社長として原子力発電を推進した木川田一隆氏は当時まだ副社長であったが「原爆の悲惨な洗礼を受けた日本人が、あんな悪魔のような代物を受け入れてはならない」と語ったことが記録されている。

この米大統領の国連演説があった頃からわが国政府内では原子力推進の議員が活発に動き出し、終戦から僅か10年後の昭和30年(1955年)読売新聞社社主であり衆議院議員で正力松太郎を中心とした議員連盟が導入推進運動を始め、一方、改進党の若手議員であった中曽根康弘議員、川崎秀二議員党数名の議員が連盟で原子力推進の法案を提出、予算を要求した。

原子力開発の主導権争いが起こり日本発送電を分割民営化した9電力を所管する通産省と電源開発公社の間で熾烈な争いがあった。

この件に関しては調停があり、国・民間両者の出資で原子力発電導入のパイロット機関として日本原子力発電株式会社を設立した。

1957年12月05日 日本原子力発電株式会社は茨城県東海村の海岸段丘上の空き地を原子力発電所敷地の候補地と決定、土地取得にかかった。

1959年03月16日 東海発電所原子炉設置許可申請

1959年12月14日 東海発電所原子炉設置許可

1959年12月22日 東海発電所の購入契約を日本原子力発電株式会社と英国GEC社と締結

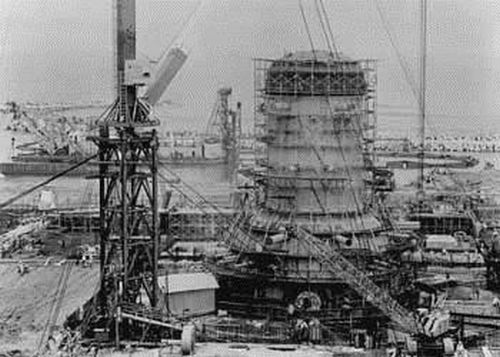

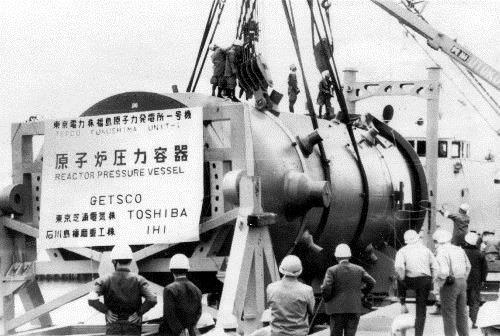

1960年01月16日 東海発電所建設着工

1966年07月25日 東海発電所営業運転開始

日本原子力発電の初仕事は高度経済成長と共に電力需要急増に対処するための原子力発電テストケースとして、茨城県東海村の海岸に日本初の商業用黒鉛炉かつ商業用原子力発電所を建設、炉型は英国製の黒鉛減速炭酸ガス冷却型原子炉(GCR)で、これにわが国独自に耐震強度の増強など、英国にはない設計をやり直し、日本独自の改良を加えた原子炉を建設し、1960年1月に着工し、1965年5月4日、臨界に達し、日本初の商業用原子炉となった。その後27年間営業運転をしたが、1998年3月31日、営業運転停止、現在日本初の廃炉工事が進行中である。

これらの研究・開発期間を過ぎてから、立地に合わせた建設計画を練る段階にきて、各候補地を実際に訪ね、土地選定に入った。

候補地は東電の原発課の社員が現地を視察し比較検討した。

条件としては、(1)周辺は過疎であること、(2)冷却水が得られ易い、(3)地盤がしっかりしている、(4)外来電力が確保できる、(5)交通が便利なこと。⑦労働力が確保できる等が条件であった。

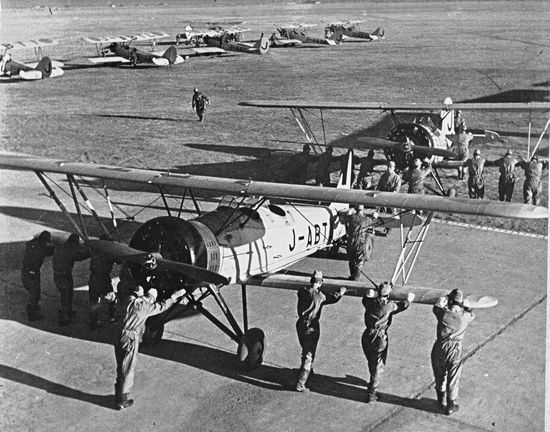

最初は東電管内の土地に限られ伊豆半島の東伊豆方面、東京湾の姉ヶ崎、外房の鹿島(鹿島臨港開発以前)、東海村(後に、日本原子力発電が東海原子力発電を建設)、水戸射爆場跡地(現在国営ひたち海浜公園、敷地約160ha(東京ドーム約32個分)、ここは旧海軍の射爆場で、海軍航空隊の爆撃訓練が行われていた。ハワイ真珠湾攻撃訓練は、雷撃は鹿児島錦江湾、水平爆撃と急降下爆撃訓練はこの射爆場で行われ、戦後は一部開拓民が入植したが大半が砂地のため放置され荒れ地になっていた。

候補地のうち伊豆半島はフィリピンプレートでトリプルジャンクションが近くにあり、しかも伊豆箱根火山帯が通る地震多発地であるから除外。

姉ヶ崎は東京湾内にあり人口密集地帯だから除外(現在姉ヶ崎には東電の火力発電所が建設され稼働している)

鹿島と水戸射爆場は地盤に問題があり除外、東海村は日本原子力発電の方が早くこの地に原発建設を決めてしまった。

そうすると東電管内では適地が見付からなかったことになってしまった。

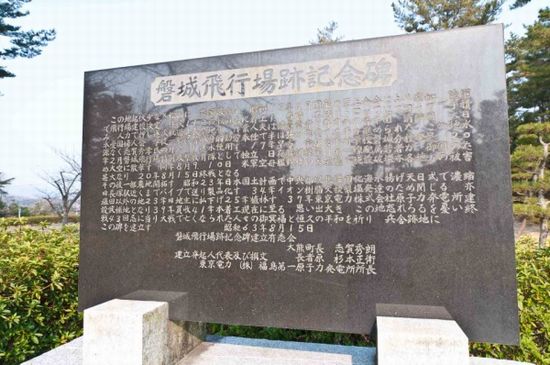

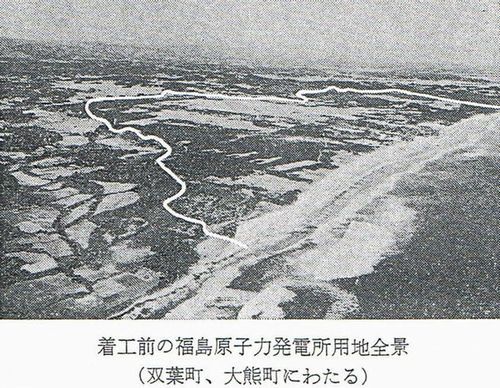

一方、福島県の動きを見ると、佐藤善一郎福島県知事(1957年~1964年)が原子力の平和利用に非常に関心を持ち、在職中の1958年には商工労働部課に命じて原子力発電所設置の可能性に関する調査研究を命じ、1960年には日本原子力産業会議に入会し、企画開発担当部門のスタッフにより、県独自の立場から浜通り各地を調査し、結論は双葉郡内に絞り、最適地として太平洋に面した海岸段丘上の旧陸軍飛行場跡地(大熊町)を推した。

ところが具体的な計画を推進する前に、佐藤知事は急性肝臓萎縮症で現職のまま急逝してしまった。従って東電との接触は未だ無かった。享年64歳。

この佐藤知事の行動は「東京電力三十年史」(1983年)に記載されている。

また1958年3月14日付け「福島県議会議事録」によると自民党所属の県会議員大井川正巳氏は、火力発電所の誘致に関する質問をし、そのついでのように、将来原子力発電所を誘致するなら双葉郡が良い、また電力会社は東北電力にすべきだ。との趣旨の質問をしたところ、知事の答弁は小名浜、勿来地区に火力発電所を誘致するが、石炭は常磐炭ではなく北海道炭を使用する予定なので、小名浜港を整備しなければならないが、原子力発電所誘致に関しては全く考えていないと答弁した。

この時点では関心がなかったようだが、この質問を契機として原子力発電に関心が向くようになり、部下に調査研究を命じている。

知事急逝後は、国会議員のうちから原発に関心を持っていた木村知事に代わったから、より一層原発建設に前進しだした。

原発誘致の芽生え

昭和30年代は‘反原発’の動きも少なく、それよりも過疎化対策、地域振興の決め手となると歓迎されており、県知事の推薦、さらに自民党の長老である、元幹事長の斉藤邦吉代議士は地元(福島三区)選出(相馬市出身)。自民党電源立地推進調査会会長のお墨付きとなれば、斉藤代議士の絶対的影響下にあった双葉郡、相馬郡としては町議会が誘致決議をするのも自然の流れだったのだろう。

そして大熊町・双葉町にまたがる海岸地帯の約350万平方m(約100万坪)に及ぶ広大な敷地には更に7・8号基建設計画があったほどの広さがあった。

1971年3月(昭和46年)東京電力とって初の原発が稼動するまではいろいろあったが、もう一人原発推進の主役がいた。

当時の東電社長は木川田一隆氏、生まれが福島県伊達郡梁川町、父は医者、旧制角田中学(宮城県)、旧制山形高校から、東京帝国大学経済学部卒業、当時の東京電灯会社入社、戦後は東京電力株式会社となり、やがて社長に就任、木川田天皇と言われるくらいの実力者で辣腕を振るった。

原子力発電所建設が決まると、その建設地として浜通りを推奨し、当時の福島県知事佐藤善一郎(福島市出身)福島県議を経て、衆議院議員二期連続当選後、1957年知事に当選。この頃から木川田東電社長が福島県庁を訪れ、非公式な会談を重ねていたらしい。

|

|

ところが、佐藤知事は在任中の1964年、急性肝臓萎縮症で急死、その時点では未だ福島原発の調査も始まっていなかった。

次の知事は、木村守江氏、四倉町(現いわき市)の開業医から1950年参議院議員に当選、1958年衆議院議員に当選、1964年佐藤知事急死による知事選で当選した。

木村氏は四倉町で代々の開業医(木村医院)、木川田社長も父、兄共に開業医で元々医者として親交があったらしい。そのような関係で原発問題は急進展した、といわれている。

確かに木川田社長は月に1回は福島へ出向いて知事と会談、地元町長や議会関係者と会談していたことは明らかになっている。

県トップの知事、地元選出で原発推進派の斉藤邦吉代議士、東電のトップが全て福島県人であり、地元町長、町議会も賛成となれば意志の疎通は完璧で、反原発の運動が疎らにあった程度ですんなりと決定した。

福島第一原子力発電所

双葉郡には、第一原発が6基、第二原発が4基、計画中が2基あり、さらに東北電力が浪江・小高地区に沸騰型原子炉建設を予定しており、2020年運転開始の計画であった。これだけ集中しているのは若狭湾沿岸に次いで日本で二番目の集中度になる。

では何故双葉郡だったのか?

そもそも福島県は東北電力の電気供給区域であって、東京電力ではない。表現は悪いがいわば縄張り外のはず。

そこで生産、供給し、需要は関東地方の東京電力管内に限るとは、一寸ムシが良すぎませんか、と言うのが県民感情、しかも奥会津の水力発電も大半は関東地方へ送電されている。

原発建設地の前提条件としては、海岸に立地する、過疎地である、需要地になるべく近いこと、地域住民の反対運動が少ないだろと思われる等が前提になる。

この結果、東京湾沿岸、神奈川県、房総地区で広大な土地を入手することは、人口密度、立ち退き料、設計震度などの関係から立地困難とされ、需要地に比較的近く、前提条件を満たす候補地として、茨城県、福島県沿岸部が対象となり、調査・検討が行われた。

福島県浜通りを選んだ根拠を探ると、「関東の電気事業と東京電力、電気事業の創始から東京電力50年への軌跡」(東京電力50年史)に次のような記述がある。「原子力発電課を設置し、極めて早い時期に原子力開発への取り組みを始めた東京電力は、その直後から具体的な発電所立地候補地点の選定を進めてきた。世界的にみると、50年代後半には火力発電の大容量化と原油価格の下落によって、火力発電のコストが大幅に低下する見通しがついたため、原子力開発のスローダウン傾向が生じた。しかし、東京電力は、長期的には原子力発電の必要性は明かであるとの認識に立ち、広範囲にわったて立地調査を継続してきた」

「当時、福島県双葉郡では地域振興を目的に工業立地を熱心に模索しており、また福島県としても双葉郡に原子力発電所誘致に積極的であった。こうしたなか、1960年5月、福島県の佐藤善一郎知事から東京電力に対して、双葉郡大熊町と双葉町にまたがる、旧陸軍飛行場及び周辺地域が原子力発電所建設には最適であるとの打診があった。」

この立地条件としては全ての前提条件を満たしており、東京電力は同地点に建設の方針を固め、1960年8月に福島県に対して正式に建設の意志を表示した。

1961年9月19日、大熊町議会が原子力発電所誘致促進決議

1961年10月22日、双葉町議会が原子力発電所誘致決議、東京電力は福島県側からの要請により、用地買収、漁業権交渉を開始し、約310万平方メートルを買収、これは東京ドームが66個分の広さだとのこと。

以上が東京電力社史の一節であり、あくまでも福島県側から積極的は誘致運動の結果であるとしておるが、これは事実で、当時の佐藤善一郎知事は早くから原子力発電の将来について着目しており、県商工労働部に命じて調査に着手していた。

そこで着目されたのが太平洋に面した大熊、双葉両町にまたがる標高35mの台地で、戦時中陸軍飛行隊の飛行場跡地で、終戦後は付近の農家が‘塩焚き’といっていた海水を煮詰めて塩を生産する小屋、何処の海岸砂浜にもこの小屋が乱立していて、戦後しばらくの間、塩が絶対量不足していたのでよく売れた。

これも一時的な現象で、まもなく外国産の塩が輸入されると直ぐに駄目になり、広大な荒れ地として放置されていたのを県が眼を付け、原発立地として最適と判断し、東京電力に意向を打診した。

この旧陸軍飛行場跡地で放置されていた広大な荒れ地があったことが、最大の決め手となって、原発建設のゴーサインとなった。

|

第28章 原発と福島県

太平洋戦争の日本敗戦後、GHQの指令により過度経済力排除法により全国の電力会社を傘下に収めていた日本発送電が解体、9ブロックに地域電力会社が分割された。しかし、分割された電力会社は資本蓄積も貧弱で復興に必要な電力を供給することも出来ず、発電所新設の投資もままならない状態にあった。

政府としても傾斜生産方式による重点政策も遂行できず、国内の電力需要を増加に対処するため電源開発促進法を制定し、1952年9月16日、国による特殊法人電源開発を設置(資本構成財務大臣66.69%、残りを9電力会社保有)した。

電源開発が手懸けた最初の大事業が佐久間ダム、続いて前述した‘OTM’と呼ばれた奥只見ダム、田子倉ダム、御母衣ダム等大規模な只見地域総合開発を完成させ、他の地域でも次々と水力発電所を完成さ、戦後復興に電力供給面で大いに貢献した。

|

|

高度成長期、大きく伸びる電力需要に合わせて、財務を立て直した電力会社が独自に供給を伸ばしてきた。しかし地域間格差や昼夜の需要のギャップ、50~60?解決の佐久間周波数変換所の連携設備、長距離直流送電、大規模揚水発電所の建設、国内炭鉱産業支援の為の国内炭専用の火力発電所の建設(現在は海外炭を使用)国策的事業を行ってきたが、1997年、特殊法人合理化の中で5ヶ年準備期間をおいて民営化することが閣議決定され、2003年に電源開発法は廃止された。

民営後は東京証券取引所第一部に上場され「JーPOWER」の名称にした。

電源開発初代総裁高崎達之助は時の総理吉田茂の懇請により就任したもので、電源開発には大きく貢献した。

特殊法人電源開発が発足間もない頃、当時工事を行っていた木曽川の丸山ダムを高崎総裁が視察に訪れ、戦前からの方式による旧態然とした工事現場に唖然とし、余りにも人力だけにたよる工法に呆れ、幹部技術者を引き連れアメリカのダム建設現場を視察し、建設機械が縦横に走り回る光景をみせた。

これによりアメリカ式の工法を取り入れた。

佐久間ダム工事では大幅に大型土木建設機械を導入し、十年はかかる難工事とされていたが、日本一の佐久間ダム建設を僅か3年で完成させ、その後のダム建設の先駆けとなった。

次の電力開発は原子力発電に移行する。

火力発電との差異

一般的には「原子力も火力発電でも、蒸気タービンによる発電方式ということでは同じである」しかし、様々な相違がある。

タービンを回す蒸気が原子力発電では約284度、6.8MPa(メガパスカル)であり、石炭化両区発電では蒸気の約600度、25MPaよりも温度、圧力が低く設計されている。その理由は核燃料棒に使用されているジルニコウムが比較的高温に弱いために一次冷却水を高温には出来ないためで、また、火力発電所では超臨界流体である超臨界蒸気が使用されている。

超臨界蒸気とは、液体の性質と気体の性質を持った非常に濃厚な蒸

気であり、熱を効率よく運ぶことが出来るが高温高圧状態が必要なため、原子力発電ではこれを利用できない。これらの理由から一般的に火力発電所の熱効率は47%程度であるのに対し、原子力発電における熱効率は約30%程度にすぎない。

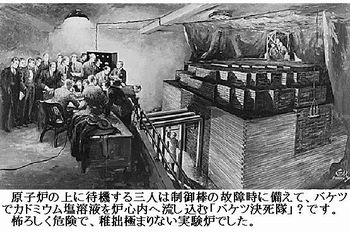

|

| (1942年世界最初の原子炉実験) |

世界の原子力発電への途

1930年代に人類は核エネルギーの存在を発見し、1942年、シカゴ大学のエンリコ・フェルム教授が、実験炉で原子力発電の原理となる核分裂の連鎖反応を行うことに成功、1945年にアメリカで核分裂反応を利用した原子爆弾を開発され、広島、長崎に投下、史上最悪の悲劇をもたらした。

次に実用化されたのが空気を必要としない動力源として潜水艦の動力として活用され、原爆開発から9年後の1954年最初の原子力潜水艦が進水し、原子力は軍事用として開発が進んだ。

民需としての原子力は、史上初の原子力発電は、1951年アメリカで実験炉、EBRー1から始まる。EBRー1の当初の発電量は1kw弱で、200wの電球4個を発光させた。

本格的に原子力発電への途が開かれたのは1953年12月8日、アイゼンハワー米大統領が国連総会で行った原子力平和利用に関する提案がその起点となった。

これは核兵器開発だけに力を注ぎ、核兵器の怖ろしさを感じていた核先進国に対して原子力発電という平和利用に向けさせる大きな政策転換がった。

1959年に原子力エネルギー法が修正され、アメリカ原子力委員会が原子力開発の推進と規制の療法を担当することになった。

|

| (コールダーホール1号炉) |

原子力発電を実用化したのは国家を挙げて開発に邁進したソ連の方が先で、1954年6月オブニンスク発電所が営業運転を始めた。また同年原子力潜水艦を就航させ、米ソ対立が激化、熾烈な核開発競争が始まり、世界は二極分解、対立構造の世界となって、西側(アメリカを中心とした資本主義的自由経済諸国)、東側(ソ連邦を中心とした社会主義統制経済諸国)と僅かな中立国(第三勢力)に色分けされた。

西側で最初の商用原子力発電は、イギリスのコールダーホール1号炉である。運転開始は1956年10月17日、出力6万kW、炉の形式は黒鉛減速炭酸ガス炉(GCR)であった。

アメリカでは、シッビングボート発電所が最初で、1957年12月18日、操業開始、出力10万kW、炉の形式は加圧水型原子炉(PWR)であった。

フランスでは、1964年2月に運転開始、シノンA1号炉、出力8万4千kW、炉の形式はGCRであった。

|

| (コールダーホール1号炉据え付け工事) |

1957年、欧州共同体(EEC)諸国により欧州原子力共同体(ユートラ)が発足し、同年国際原子力機関(IAEA)も発足した。

原子力発電が発足した初期には、夢の発電と喧伝され、「Too cheap To meter」と言われた。この意味は「原子力で発電すると、余りにも安価で計量する必要が無い」という意味で、夢の発電方法だとされ、世界の各国は原子力発電の導入を急がねば世界の趨勢から取り残されるとの危機感生じた。

しかし現実はそう甘くはなかった。厳重なバックアップ装置や何重もの安全装置が必要であり、その建設費が膨大であり、かつ検査や点検に非常に時間がかかる。

原子力発電が他の発電方法に比べ設備費の割合が非常に高く、必ずしも安価で理想的発電方法とはいえない面もあることに気付いていたが、趨勢を換えることは出来ず、原子力発電所建設は国家の威信をかけ世界に拡がっていった。

1977年、アメリカは民主党のジミー・カーターが大統領に就任すると、カーター政権は1977年核拡散防止を目的としてプルトニュウムの利用の凍結する政策を発表した。これによりアメリカでは高速増殖炉の開発が中止され、核燃料サイクル開発を断念したことになる。これ以降核燃料は再処理されずワンスルーとなった。

このような世界情勢の中でわが国の原発は54基を数え、世界第三位の原発を保有国になっていた。

1979年3月28日、スリーマイル島原子力発電所事故発生した。この事故は世界の原子力業界に大きな衝撃を与え、原子力の新規受注が途絶えた。

1986年、人類史上最悪の原発事故、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生、自国ばかりでなく、近隣諸国、ヨーロッパ諸国が被害を被った。

このようなこれらの事故を傍観するだけで、我が身を省みず「安全神話」だけが一人歩きしていたわが国で12011年3月11日、地震、大津波、それに続く福島第一原発事故があり、大きな打撃を受け、4年以上経過しても回復にはほど遠い状態にあり、被害をもろに受けた皆さんと共に1日でも早い回復の日を祈りながら、これまでの経過を考察していきたい。

日本の原子力政策

戦前からわが国のサイクロトロンの研究開発は世界最先端の研究を行っており、研究の中心であった理研工学の仁科芳雄博士が中心となりグループには湯川博士、朝永博士のような戦後ノーベル賞を受賞した逸材、輩出している。

1945年8月15日ポツダム宣言受諾、敗戦国になり連合軍の占領下でオキャバイトジャパンとなり、当然ながら原子力の研究は全て禁止になって研究施設のサイラトロンその他全ての研究施設は全て東京湾に投棄、または破棄され、占領下にあった7年間はまったくの冬の時代であった。

1952年4月、日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)が締結され、念願の独立を果たした。

独立をもって原子力研究も解禁されたが、広島、長崎の被爆が余りにも大きな衝撃であったため、原子力研究への意欲を失わせてしまい、わが国の原子研究平和利用の面でも世界水準からも大きく遅れをとってしまった。

1952年7月、日本学術会議において茅誠司、伏見康治の両東大教授を中心としたメンバーが「国際的に遅れを取った日本の原子力研究の巻き返し」をどうするかという議案が提出したが、この提案に対し被爆地であった広島大学、長崎大学から核研究が兵器開発に繋がるのではないかとの懸念が表明され、全国的に議論が巻き起こり、そのため日本学術会議内に文系、理系、法学等幅広く各部門の専門家が参加する「第39委員会」を設置、議論を重ねたが、なかなか議論を煮詰めることができなかった。

この動きとは別に政界では、元国務大臣であった後藤文夫代議士を中心とした政官界有志による原子力政策推進の動きがあり、1952年、財団法人電力経済研究所が設立された。

世界の趨勢としては、1953年12月、国連総会の席上、アイゼンハワー米大統領が行った演説の中で「平和のための原子力」を提案。これは当時、原子力発電はソ連が世界初の原子力発電を行い、核爆弾競争でも水素爆弾を開発したのもソ連でしたから、核開発競争ではソ連が1歩リードしており、アメリカは焦っていたので、演説の骨子は、国際的な枠組みで核の燃料を保管・監視し、必要に応じて各国に分け与えよう、とする内容であった。この構想は若干の修正があったが、国際原子力機関(IAEA)として実現し、この機関は現在でもイランや北朝鮮の査察問題で報じられているように活躍しております。

この演説を契機としてわが国でも「新しい時代に乗り遅れては大変だ」との気運が政財界に高まり、アイゼンハワー大統領演説から3ヶ月後には自由党・改進党・日本自由党の共同提案、その中心は当時改進党に所属して青年将校ともて囃されていた若き日の中曽根康弘、稲葉修、斎藤憲三、川崎秀二、前田正男氏等の議員が結束して原子力研究開発予算を国会に提出した。当時、与党は衆院で過半数の議席を持たず、どうしても予算案を通過させたい吉田内閣は改進党提出である原子力研究開発予算を抱き合わせで通過させた。

水力発電の只見川総合開発で福島案、新潟案、東京電力案が複雑に交差し、てんやわんやの大騒ぎをしている同時期に原子力発電の可能性をさぐる動きがあったのですから如何に電力不足が深刻であったかが推察されます。

そのときの予算請求額は予算2億3500万円、ウラン235に因んだ予算額請求であるから、予算額だけが一人歩きする未明の世界であったのかもしれない。

突然の予算成立に主管官庁である通産省は当惑したが、1954年5月に、内閣の諮問機関として「原子力平和利用準備委員会」が設置したが、これに猛反発したのが日本学術会議で、原子力研究・開発が政治主導になることに危機感を強め、当時の日本では原子炉の建設は時期尚早と批判したが、電力の絶対量不足に対応するためには絶対必要とる政・官・財に勢力に屈し、第39委員会は慎重意見が相次いだが公聴会の意見を集約し、原子力利用は日本国民による民主的、かつ研究成果を公開することを条件にしてその運営方針を了承した。

先に通過した原子力予算の使い道として、小型原子炉の建設戸放射能障害の研究の二項目に絞って原子利力平和利用を目標として設定した。

その頃、国際的な関心事はロシア、イギリスの実用的な動力炉の成果が注目され、同時に米ソ対立による世界の二極化が明らかとなって、わが国は防共の砦としての役割を担わされ、否応なしに米ソ対立の最前線に立たされてしまった。

こうなるとアメリカとしてはわが国が1日でも早く経済復興し西側諸国の一員として活躍できるようにと期待するようになり、電力回復に多大な期待を寄せ、原子炉建設を全面的にバックアップすることを申し出、燃料供給から炉の設計・建設まで請け負うことを約束した。ところが1954年3月、ビキニ環礁での水爆実験、第五福竜丸被爆事件となり、世論は一気に反原発となって、反原発運動が全国的になって広まった。

そこで、活躍したのがマスコミ界の実力者で読売新聞の社主、しかも現職の国会議員であった正力松太郎氏で、原子力推進の一大キャンペーンを行い、アメリカの原子力平和利用使節団(団長・ジョン・ホプキンス、ゼネラル・ダイナミックス社長)を日本に招いて各地で講演を開催、読売新聞がこれを全国に報道した。

またCIAと組み原子力平和博覧会を日本各地で開催した。この動きに反発していた学術会議や被曝協等も原子力利用が日本の戦後復興には電力確保が絶対の命題であることから次第に軟化し協調するようになった。

1955年自民・社会の両党は協力して、「原子力基本法」「原子力委員会設置法」「原子力局設置法」といわれる原子力三原則といわれる三法案がスピード可決され、政府は『原子力平和利用準備委員会』を解消し、「原子力委員会」を発足させた。

|

| (正力松太郎氏) |

1、研究の民主的な運営

2、日本国民の自主的運営

3、一切の情報の完全公開

そして基本法成立を受けて1956年1月1日、原子力委員会が設置され、初代委員長に正力松太郎氏が就任、原子力平和利用懇談会を立ち上げ、さらに1957年5月には新設された科学技術庁の初代長官にも就任、「原子力の平和利用」および「原子力の国際協力」を基本として、日本として従来の研究テーマであった「アイソトープ利用の実用化」に加えて「5年以内に原子力発電を実現させる」という目標を掲げた。

さらに正力委員長は目標達成には産業界の協力が不可欠として「原子力産業会議」を開催し、2月に首相官邸に71名の財界代表を招いて広く周知し、さらに3月には日本工業クラブに「日本原子力産業会」が発足、初代会長は、電気事業連合会の菅禮之助氏(東京電力会長)が就任、原子力発電所建設への路は開けた。

一方、動力としての濃縮ウラン燃料はアメリカから貸与されることになり、保管場所および研究所の設置が急務となり、受け入れ機関として1954年7月に財団法人日本原子力研究所が急遽発足し、研究所の候補地を求めたところ、当時の国内の世論は原子力歓迎ムードで、数多くの候補地があったが、最終的に茨城県東海村が選ばれた。

1956年に日本原子力研究所、現・独立行政法人研究開発機構が特殊法人として設立され研究所が茨城県東海村に設置され、これ以降、東海村はわが国の原子力研究の中心となった。

当初は原子力基礎研究を優先すべきとの主張があったが、先ずは電力需要を鑑み、原子炉力炉建設をして運転しながら研究をする同時進行型を決め、1957年12月に原子力委員会は1975年までに、700万kwの原子炉稼働する目標を掲げた。

1957年11月1日には、電気事業連合会加盟の9電力会社および電源開発公社が共同で最初の原子力発電が行われたのは1963年10月26日、東海村に建設された実験炉であるJPDRが臨界に達し初発電を行い、ここにわが国初の原子の灯がともったことになった。

かくしてわが国にも原子力発電の路が開かれ、日本原子力発電株式会社(民間出資8割)が誕生し、日本原電東海原子力発電所(日本初商用原子炉)にはイギリス製のコールダーホール改良型炉の導入が決まった。

ただし性能が悪く、採算面でも火力発電に劣るとの検証結果があり、更には耐震性にも問題ありと検証されたが、原子力委員会と財界の牽引力は大きく、原子力政策が大きく前進したのは中曽根康弘代議士が科学庁長官に就任してから「新・長期計画20年」が発表され、最初の10年間で商用原発の発電規模は3基100万kw、後の10年で火力発電量の30%程度(650~850万kw)、多分20基程度を予定していたのでしょう。

ただし、この構想は中曽根長官の独創であって正式な路線ではなかった。このような時、アメリカ側から甘い囁きがあった。アメリカ・ゼネラル・エレクトリック社(GE社)から魅力的な価格の軽水炉と「ターンキー契約」の申し出である。これは最初に固定化された契約金額が提示され、契約すると建造から臨界までの作業は全て契約者であるGE社が全てを請負、その後事業者はマニュアルに従って運用するだけという契約方式で、自力で建設・臨界までの技術がなかったわが国原子力業界は飛びついた。

原子力発電の路が開かれれば、あとは建設場所の選定になる。

原電は東海発電所に続く第二号炉として、1961年福井県敦賀市を選び、建造はGE・東芝・日立のグループが請け負う契約を結んだ。契約者は関西電力であった。

|

| (東海原子力発電所) |

1960年代、高度経済成長とともに国内の電力消費は増大し、エネルギーの活路を原子力発電に求めるのは世界的な趨勢であった。

わが国でも当然原子力発電への関心が高く、世界唯一の原爆被災国として躊躇、若しくは明らかな反対勢力もあったが、政官と電力会社は原発導入に積極的であった。

軽水炉の導入も検討されたが、当時まだ実績が十分ではなかったため、世界初の商用発電炉であるイギリスで開発された黒鉛減速ガス冷却炉(コルダーホール型)を輸入することになった。

しかし、地震のないイギリスでの設計と、地震多発のわが国では当然耐震性が求められ、設計を根本的に見直す必要があった。

炉心を構成しているのは、およそ1600tにも及ぶ黒鉛ブロック(減速材)で、イギリス製の黒鉛の断面は正四角だったが、この黒鉛ブロックを正六角形に改め、更に凹凸でかみ合わせることにより耐震性を大幅にアップさせ、関東大震災の3倍の震度でも耐えられるように改良した。

これにはイギリス側は機密を理由に資料を示さず、工事にも協力しなかったため、わが国の技術者は原子炉理論が良く分からず相当に苦労したらしい。

その後1960年1月着工、1965年5月4日、初臨界に達し、日本初の商業原子炉となった。

その後27年間営業運転を経て、1998年3月31日営業運転を停止、廃炉になった。これは黒鉛炉特有の経済性の悪さが理由で、隣にある第二東海原子力発電所は同じ規模で100万kwであったのに対し、第一原発は16万kwに過ぎなかった。

その計画から日本発の原子炉解体に至まで、この原子炉で得られた数々のデータは貴重な財産となっている。

福島県の歴史

1950年末頃の福島県は高度経済成長に乗り遅れ、産業近代化率も全国平均270%と比較して126%と低位であった。このため福島県は産業誘致のため電源開発に努力して只見川・阿賀野川総合地域開発に成功したが、地域の雇用には繋がらず、浜通り方面ではエネルギー革命で、安い原油が輸入されるようになり、石炭も豪州から安価な石炭が大量に輸入されるようになると、常磐炭田は急速に斜陽となり1961年42の炭鉱で248萬トンの生産高があったが急速に落ち込んでいった。

常磐炭確保の為に常磐共同火力発電所が設立され、1971年には72万kwの出力で操業していたが、やがて安価な輸入炭に押されるようになり、何か別のエネルギー革命を模索していた。

但し、これは昭和30年代のことであり、その後は有力企業の誘致に成功し、2011年3月11日の東日本大震災、福島第一原発事故以前では世界の国の国内総生産(GDP)と福島県県内総生産を比較しても世界の国別70位以内にランクインしており、県単独で世界の過半数の国と同等あるいはそれ以上の経済規模を有していることになる。

第一次産業では米作、果物の宝庫であり、水産物では世界的な漁場である常磐沖、相馬沖を有し、首都圏へ大量の水産物を出荷している。

第二次産業では首都圏に隣接する至便性のため首都圏より福島県に進出企業が多く製造品出荷額では宮城県を抑えて東北一の工業県である。

会津若松市一帯は半導体、郡山市一帯はプリント基板関連、電子部品、福島市一帯電子機器、いわき市周辺では電子機器、化学製品、自動車エンジン工場群があり福島県一の工業地帯を形成している。

第二次製品出荷額でも1位はいわき市で唯一1兆円を越えている。2位郡山市9千億円代、3位福島市、4位会津若松市、5位白河市と常連が続く。

特にいわき市が突出しているのは平市周辺5市7町村と双葉郡から分離併合した2町村でいわき市を形成、福島県内で最大の人口(仙台市に次いで東北地方で第二位)、面積は東北地歩第三位、小名浜港の国際港化に伴い小名浜地区、勿来地区に多くの企業、生産工場が首都圏から進出し雇用を生み出し繁栄をもたらした。

5隣接する双葉郡では第一次産業の出荷額で浪江町が19位にあるが、第二次産業では双葉郡全体が原発以外は何もない状態で低位に甘んじている。

|

福島県政

明治新政府樹立後、権令として中央政府から派遣された官選権令が赴任。

初代権令 清岡公張 明治2年7月20日

3代目から権令が県令と呼称が代わった(明治5年10月23日)

5代 県令三島通庸の高圧的施策に反抗した歴史上名高い「福島事件」発生

7代 県令から知事と呼称変更

41代 石井政一知事の時に終戦(1945年8月15日)

43代 石原幹市郎知事(1946年~1947年)

44代 阿賀正美知事(1947年、在任1ヶ月で公選知事に代わる)

歴代の権令、県令、知事は内務省高級官僚から選ばれ、その大半は西国出身で、初期の頃は意識して薩長出を任命したらしく戊辰戦争の影響が色濃く出て「福島事件」がある。

一寸触れてみる、5代県令三島通庸は薩摩(鹿児島県)出身、戊申戦争にも参加しており、白河以北一山百文の意識が強く、権令として悪政、暴政の限りを尽くし県民を苦しめた。これに反抗したのが河野広中(三春藩郷士)、三春藩で100石取りの郷士であったが、家業が呉服商・造り酒屋。・魚卸商を営む豪商であったので、幼いときから学問を授けられた。

戊辰戦争では、三春藩は当初奥羽越列藩同盟に加盟していたが、河野広中は兄と語らい明治政府に帰順を申し出、三春藩も帰順した後、土佐藩兵とともに二本松藩攻略、会津戦争でも官軍側についた。

その後は自由民権運動に参加し、民権運動の先駆けとなった。

同時に国会の開設、福島県議会開会の準備に奔走した。

1882年(明治15年)県令三島通庸の暴政を許しがたく、藩閥専制政府に抗議するために連判状を同志と取り交わしたため、内乱陰謀の容疑で明治15年12月に検挙され7年の刑を宣告され、刑に服した。

出獄後は第一回衆議院議員性依拠に出馬し当選、国会議員として活躍した。

最初の公選知事は43代知事を務めた石原幹市郎氏が知事選に立候補し当選した。

初代公選知事も石原幹市郎が立候補し当選、官選、公選に2期を努めた。

○石原幹市郎:岡山県出身、東京帝大法卒、高文合格、内務省入省、警察畑を歴任、その後各県の経済面の課長、部長を経て東京都経済局長時代、食糧調達に辣腕を振るった。その手腕を買われ、終戦後の1946年、食糧生産県である福島県知事に就任、前任者であった42代増田甲子七知事を北海道知事に送り、首都圏の食糧確保が目的の人事だと言われている。確かに石原知事は食糧増産に尽力している。1期勤めたが、公選制に替わり、初代公選知事となり、食糧増産は勿論、その頃から調査が始まった只見川電源開発の誘致に辣腕を振るった。

知事引退後は参議院議員補欠選挙で福島選挙区から民主自由党から立候補し当選。岸改造内閣で国家公安委員長・自治庁長官に任じ、第二次岸内閣では自治大臣で入閣した。

○45代大竹作磨知事:公選二代目だが石原知事は官選知事であったから、純粋に公選であるのは、大竹知事が初代であると言える。

福島県耶麻郡北塩原村で中農の長男として生まれ(1895年)。

地元の高等小学校卒業後、家業を手伝っていたが、鎌で左手の人差し指を誤って切断、農業を断念、その後村の村会議員に当選、1931年福島県会議員になり、4期勤めた。第二次大戦中、東条首相が定めた政党解散、大政翼賛会に反対し、憲兵隊に逮捕、拘束された。

1950年、自由党から知事選挙に立候補し、2期連続7年間46、47代の知事を務めた。

只見特定地域総合開発計画に基づく只見川開発に尽力し、本流案採用を県民挙げての願いを込めて先頭にたって、分流案の新潟県岡田正平知事と鋭く対立、中央政界、吉田内閣を巻き込んだ政争となったが、吉田茂首相の調停により本流案を主とし、分流案にも配慮した案で決着し、只見特定地域総合開発は着工された。

それに続く、田子倉ダム建設でダム予定地の湖底に沈む村落の補償金問題がこじれ、泥沼の闘争となったが、県知事が矢面に立ち、国都電源開発側が土地収容法の適用を主張したのに対し、これを否定、農民側に対しては自分も同じ農民であるとして低姿勢で臨んだためやがて胸襟を開き妥協にこぎ着けた。

次のダム問題では、地元住民でない、補償金目当てのよそ者が多数ダム予定地に小屋を建て、住みつき大問題となった。この人達は暴力団組員や韓国人が多く、当時わが国は占領下にあり、韓国人は戦勝国民として特権を与えられており、その対応には苦慮した。

この時も大竹知事が先頭に立って交渉を行い、なんとか妥協したが、最後に残った2軒だけは交渉に応ぜず、土地収用法の適用があった。

只見特定総合開発計画が成功したのは、大竹知事の奮闘が最大の功績になる。

知事引退後、1960年から1963年まで衆議院議員を務めた。

1976年7月16日、脳卒中と肺炎を併発して81歳で逝去。

柳津町に銅像がある。

○48代 佐藤善一郎:福島市で生まれる(1898年)

政治家としては1937年旧清水町町長に就任、福島県議を務めたが、戦後公職追放されたため、1952年福島県経済連の初代会長に就任、財政を立て直した。この手腕を買われ、衆議院議員選挙で2期連続当選。

1957年、自民党の公認を得られず農業団体、社会党、労働団体と政策協定を結大竹作磨知事が1957年に引退するに当たり、後任知事に推薦したのが厚生次官であった斉藤氏で自民党公認として福島県知事選に立候補した。

ところがもう一人自民党所属で現職の国会議員であった佐藤善一郎氏が立候補、当然同党で二人の公認はあり得ず、佐藤候補はヤムを得ず社会党推薦で県知事選を闘い当選した。

福島県知事選に出馬、当選。2期目、1961年、自民党、社会党、民社党推薦と労働、農業、商工など各団体の指示を得て再選された。

農業、工業、観光に均衡ある発展を願う政策をとっていた。この頃、原子力発電所の建設が持ち上がり、双葉郡に誘致することを決めたが、計画が具体化される前に病に倒れ、在任中の1964年、急性肝臓萎縮症で逝去。享年64歳。

○50代 木村守江:石城郡四倉町生まれ(1900年 旧制磐城中学、慶応義塾大医学部卒、四倉町で代々開業医(木村医院))

1950年、第二回参議院議員通常選挙に福島選挙区から立候補、当選、参議院議員を1期勤めた後、衆議院に鞍替えし、1958年第28回衆議院議員総選挙で旧福島3区から立候補、自民党公認、当選。3期連続当選後、1964年、佐藤知事が現職で急逝したため、その後任を選ぶ選挙に出馬した当選、福島県知事となる。以後4期連続して知事に就任。この間全国知事会会長にも就任している。

知事として県内のインフラ整備には重点を置き、地元いわき市を周辺市町村の大合併を行い、当時では全国最大の面積を誇るいわき市を誕生させた。

小名浜を中心とする周辺各地に首都圏から企業誘致に力を注ぎ、大工業地帯を建設した。

前任者、佐藤知事が着手した双葉郡への原子力発電所建設計画にも積極的に活動し、東京電力側と度々接触し、旧知の東電木川田一隆社長は福島県出身で木村知事とも旧知であり、計画が具体的になる前から接触していた。

浪江・小高の原子力発電所建設計画はこの頃よりあり、本格的に誘致に動いたのは木村知事が最初で、1968年1月5日のテレビの年頭挨拶でこの件について抱負を述べている。

1976年8月6日、土地開発に絡む収賄罪容疑で逮捕され、8月11日 知事辞任 1979年1月、仙台高裁で懲役1年6ヶ月、執行猶予5年の判決が確定し、公選知事として初めて収賄で有罪になった。

晩年は自宅でゴルフや登山に親しみ、1996年11月3日老衰で死去、96歳没。

○54代 松平勇雄:会津藩主松平容保の次男の松平健雄(伊佐須美神社宮司]の次男として大沼郡会津高田町で生まれる(1907年)。松平容保の孫にあたる。

1933年、早稲田大学商学部卒、三菱商事に入社し商社員として活躍していたが、1951年2月12日の参議院議員補欠選挙に福島地方区から立候補し、当選、1988年9月18日までの3期12年間務めた。

その間、第一次佐藤栄作内閣の行政管理庁長官として初入閣した。

1976年9月19日、木村守江知事が贈賄事件で逮捕され、知事を辞任したため行われた知事選に立候補して当選、1988年9月18日まで3期12年務めた。

任期中は図書館、美術館、博物館等の文化施設面に力を入れ「文化の知事」と言われた。

1983年、勲一等旭日大綬章を受賞した。

2006年4月1日、老衰のため自宅(東京都世田谷区野毛)死去。98歳没。

殿様の末裔らしく、常に笑みを浮かべ「松平スマイル」と呼ばれ、温厚、高潔な人物だったと言われている。

○57代 佐藤栄佐久:1934年、郡山市生まれ、安積高校、東京大学法学部卒。

1983年の第13回 参議院議員通常選挙に自由民主党公認で福島県選挙区から出馬、初当選を果たした。

1988年、松平勇雄知事が引退に伴う福島県知事選挙に福島県選出の有力議員 伊東正義、斉藤邦吉両議員の支援を受け、参議院議員を辞職して出馬、当選を果たし、以降4回連続当選したが、5期目の2006年9月、実弟が関与したと言われている汚職事件で知事自身にも捜査の手が伸び、福島県議会の承認を得て職を辞した。

後日、自身も収賄の容疑で逮捕され、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の判決であった。二審の東京高裁の判決では懲役2年、執行猶予4年となった。

佐藤知事が取り調べを受けていた同じ2006年には11月15日和歌山県知事木村良樹、12月8日宮崎県知事安藤忠恕が同じ官製談合事件で逮捕起訴された。

僅か3ヶ月の間に、全く関連のない官製談合事件が起き、起訴されたことに何か裏を感じるは当然で、この背景に興味があり、より詳細な資料を集めてから報じたいと思い、福島原発に関する様々の事件、事象と絡ませて考察します。

佐藤栄佐久前知事はクリーンさを売り物にして最長5期をつとめた名物知事で県民に信頼されていた。

一方、国が推進する原子力発電のプルサーマル計画に絶対反対、事実上これを中止させた。地方主権を主張して中央政府に反旗を翻すなど、中央政界、電力、ゼネコンなどの有力企業にとっては邪魔な、目障りな人物であったことは確かだ。

判決当時は佐藤知事一人の闘争の様相で世間一般からは余り注目されなかったが、この判決の中身を詳細に検討すると、どうしてこれが有罪の根拠になるのだと法学を志す者なら一読して考える必要がある。

そして村木裁判にみる検察の怖ろしさ、原発安全検査のデータ改竄問題、福島第一原発事故における「安全神話」が如何に脆かったのかが明るみに出てきた現在、この裁判の本質を考察する必要がある。(第13章 福島県知事の叛旗、参照)

○62代 佐藤雄平:南会津郡下郷村生まれ(1947年)

田島高校、神奈川大学経済学部卒 卒業後叔父である政界の「黄門様」渡部恒三議員の秘書を長く務める。

1996年第18回参議院議員通常選挙に無所属(民主、社会民主、公明党推薦)福島県選挙区で出馬、初当選、2004年の第20回参議院議員通常選挙で再選。

2006年、佐藤栄佐久知事の辞任に伴う福島県知事選挙に参議院議員を辞して、出馬し、自由民主党が擁立した森雅子(弁護士)を破り当選した。

森候補は当初、民主党公認で出馬を予定していたが、告示直前自民党から出馬することを決めたため、民主党は急遽佐藤雄平氏を擁立したらしい。

2010年10月、2期目は政党からの推薦を受けなかったが、民主、社民両党の支援を受け、自民党もプルサーマル計画を受け入れるなら支援するとの確約でき、共産党公認の佐藤克朗氏を大差で破って再選した。

長年に渡って福島県を振り回してきたプルサーマル計画とは何だったのか。

原子力政策は国策である、とする政府、電力確保は企業にとっては死活問題とする実業界、何としても電力増強が絶対的命題である電力会社、利益確保を願う地元双葉郡、福島県議会、安全面で懐疑的にならざるを得なかった県知事。

2011年3月11日 以降、原発問題はどうなるのか、もう一度検証してみたい。

○64代、内堀雅雄、長野県生まれ、長野高校、東大経済学部、自治省入省、福井県庁出向、大蔵省出向・主計局法規課課長補佐、福島県庁出向・企画調整部部長、福島県副知事。

| 公選知事(1代から44代までは官選知事) | ||||

| 代 | 氏名 | 期間 | 出身 | 期 |

| 45代 | 石原幹市郎 | 1947年04月12日~1949年11月30日 | 岡山県 | 1期 |

| 46代 | 大竹作磨 | 1950年01月28日~1954年01月27日 | 福島県 | 1期 |

| 47代 | 1954年01月27日~1957年07月25日 | 2期 | ||

| 48代 | 佐藤善一郎 | 1957年08月25日~1961年08月24日 | 福島県 | 1期 |

| 49代 | 1961年08月25日~1964年03月23日 | 2期 | ||

| 50代 | 木村守江 | 1964年05月16日~1968年05月15日 | 福島県 | 1期 |

| 51代 | 1968年05月16日~1972年05月15日 | 2期 | ||

| 52代 | 1972年05月16日~1976年05月15日 | 3期 | ||

| 53代 | 1976年05月16日~1976年08月11日 | 4期 | ||

| 54代 | 松平勇雄 | 1976年09月19日~1980年09月18日 | 福島県 | 1期 |

| 55代 | 1980年09月19日~1984年09月18日 | 2期 | ||

| 56代 | 1984年09月19日~1988年09月18日 | 3期 | ||

| 57代 | 佐藤栄佐久 | 1988年09月19日~1992年09月18日 | 福島県 | 1期 |

| 58代 | 1988年09月19日~1992年09月18日 | 2期 | ||

| 59代 | 1996年09月19日~2000年09月18日 | 3期 | ||

| 60代 | 2000年09月19日~2004年09月18日 | 4期 | ||

| 61代 | 2004年09月19日~2006年09月28日 | 5期 | ||

| 62代 | 佐藤雄平 | 2006年11月12日~2010年11月11日 | 福島県 | 1期 |

| 63代 | 2010年11月12日~2014年10月30日 | 2期 | ||

| 64代 | 内堀雅雄 | 2014年11月12日~ | 長野県 | 1期 |

原発建設へ始動

右肩上がりの高度成長期、電力消費も当然右肩上がり、旺盛な需要に生産は追いつかない、発電所建設が追いつかない、しかも水力発電は国内の適切な建設地はもう飽和状態、火力発電は世界的な地球温暖化問題で二酸化炭素は敵視され、それを排出する火力発電所の建設も住民運動の激化で進まない。

風力発電、太陽光発電、地熱発電等、最近脚光を浴びているが、当時は全く問題にならない位に発電単価は高過ぎ性能も悪かった。