�R����

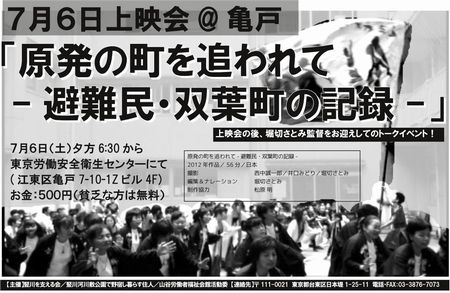

�u�ӂ��Αn���v�Њ� �m��i��6��j

�@���̑�S������4�N���o�߂����B�����͖��������A�����ɂȂ�������w�߉����ɂȂ�̂��N������Ȃ��ł̒��ɂ���B�܂����w�������̗߂��łĂ��A�ȑO�Ɠ����悤�Ȑ������߂��Ă���ۏ͑S�������B����ǂ��납�V���ȋ��̎n�܂�ɂȂ肩�˂Ȃ��B

�@�ӂ闢�̐l�X�͋ꂵ�݁A�Y�݁A��]�̕��ɂ���B���̂悤�Ȏ��Ɉ��ՂƂ��ĖT�ς��Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B�ӂ闢�̎S����~�ς������A�菕���̕��@�͉����Ȃ����A���Ԃ����������B�o��OB�Ƃ��Ďv���͓����A������h��Ƃ��ĉ����o���Ȃ����B�����Ɋe��̎�������AOB���Z�o�̉b�q�ƍs�������҂������B

��6�� �Њ� �m��

�܂�����

�@����23�N3��11���̓����{��k�Ђ������4�N�̍Ό����o�߂����B�������w��20k���������������5��4��l�̂����͂��Ȕ��w�������ɂ��߂����n�悪���邪�A�唼�͖������ݏZ��A��グ�Z��A���̑��ɋ��Z���A�]���̔O�ɋ���Ȃ���s���R�Ȑ����ɑς��Ă���B���̒��ɂ͑����̑o�����Ɛ���W�҂����邱�Ƃ��낤�Ɛ�������B

�@�������ꂵ���͉̂����ɂȂ�����߂��̂��A���邢�͖߂�Ȃ��̂��B�������g�A�Ƒ��A�����̐l�B�̏������S�������Ă��Ȃ������A�l�̓w�͂ɂ͌��E������A���A�����̍s���@�ցA���d�̎v�f�͔@���Ȃ̂��B���ꂩ��ǂ��Ȃ�̂�����邢�͂ǂ�����Ηǂ��̂��B4�N���o�߂����̂�����A��������������Δ��w�������ɂȂ�Ƃ̌��ʂ������ł͔[���ł��Ȃ��B�܂��A�J�̏ꂪ�Ȃ������̐������ێ����Ă������Ȃ��B

�@1������3���܂őS�Ă̐E�Ƃ����ł��Ă��܂����ӂ闢�ɖ߂��Ăǂ�����ďA�J���A�������ێ����Ă�����̂��B�����炱���A�҂ł��邱�Ƃ��Ȃ���A�߂邱�ƂɌ˘f�����o����Ƃ����������������ɔY�܂���邱�ƂɂȂ�B�ߔ������߂�Ȃ��Ƌ�a�̑I����������Ȃ���Ԃɂ���̂͏������肪���ł͂Ȃ��B

�@�܂��A�J�̋@��Ȃ����肪���ł͂Ȃ��B4�N�̍Ό��������Ύ��R�E�̗͕͂|�낵���B���l�̒n�͎G���̑�n�A���������̓V���Ɖ����A���ɑl�̑�ɐB�A�Ƃ͌����Ă��Ă������͐H���r�炳��A���H�͐i�݁A�����Z�߂���E���A�S�Ă�V�ւ����Ȃ���Β��̍ċ��͂��蓾�Ȃ��B

�@���̂悤�ȏ�����A�߂邱�Ƃ��S�O����������͓̂��R�ł���A�����������N�{�s���Ă���A���P�[�g�����Ŗ��炩�ɂȂ������A�߂�Ȃ����Ƃ�I�������l���ߔ����������Ƃ�������B

�@������������26�N12��23���A�u������12�s�����̏������Ɋւ���L���Ҍ�����v�𗧂��グ���B

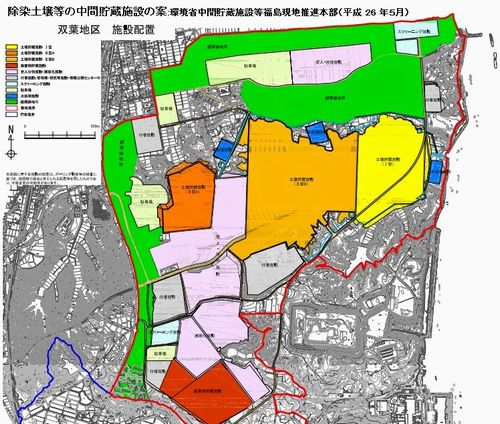

�@���d������ꌴ���̎��̂Ŕ��w�����o�Ă��镟�����̎����̂Ȃǂ��L��I�ɕ���������ړI�ŁA���Ăɒ�Z�߂�Ƃ��Ă���B

�Z���̋A�҂̌��ʂ��������A�P�Ƃł̐����c��͓���Ƃ̔��f���w�i�ɂ���B

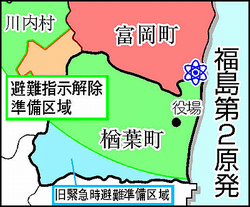

�@������̕����̑Ώۂ́A���̎w���Ōv��8���l�����Ă���10�s�����ƁA4���ɔ������ɂȂ����c���s�A���̎w���͏o�Ȃ��������A���̎w���őS�����������L�쒬�B23���̌�����͕����s�ł���A6�������������āA���ꂼ�ꂪ�쐬���Ă��������v��Ȃǂ�������B

�@���㔼�N�������āA�����ܗւ̂���2020�N���́u���ʂ̏������v�ƁA��ꌴ���̔p�F��Ƃ��I�Ղɍ����|����Ƃ݂���u30�`40�N��̏������v��Z�߂�B

�@���{�͍�N�Z�߂������̕����������w�j�ŁA�������̂Ŕ����S���̋A�҂�f�O�A����Ȃǂł̐V�������x������u�ڏZ����v�������ꂽ�B

|

�@����ɂ������̂̐l�������͔������Ȃ��Ȃ�A�����A�҂�ڎw���n������́A�ӂ闢�Đ��ɕs���̐����オ�����B

�@�������́u�ڏZ����v�����i�����ӂ闢�Đ��͕s���ǂ��납�m���ɏ��ł��邱�ƂɂȂ�B

�@���̒���͊��ɔ������ɂȂ����L�쒬�A������ɕ\��Ă����t�������l�Ȃ��ƂɂȂ�B����������x�̐l�͖߂������A����͔N�z�҂������A�q��Đ���A�X�ɎႢ����͖߂�Ȃ��B

�@���̂悤�Ȏ��ɑ��c���|�[�g�����\���ꂽ�B���{�n����c�l��������茟����Z�߂����̂ł��邪�A���q���A�l�����������̓��e��2010�N����2040�N��30�N�Ԃ�20�˂���39�˂̏����l����5���ȉ��Ɍ�������s�������S���̎����̖̂�5���ɒB����Ƃ̃f�[�^�������A�������̎����̏��ł̉\�������������B

�@���ݔ������Ă���o�t�S�̊e�����ɂ����Ė߂�Ȃ����Ƃ����ӂ����l�X�͉ߔ����ɒB���Ă���B�ӂ闢�͖߂邱�Ƃ�ؖ]���Ă���͔̂N�z�҂��唼�ł���A�q�璆�̔N��w�͖߂�Ȃ����A�܂��ĎႢ�w�͓s��n��ڎw�����ƂɂȂ�B

�@�A�J�̋@��̂Ȃ����ɎႢ�w���߂邱�Ƃ͂Ȃ��B���Ԃ�������Ώ��X�ɖ߂��Ă��邩���m��Ȃ��Ƃ����W�����҂����邪�A�������Ԃ�������Δ��ɖ߂��ė����l�B���A��Ë@�ւ̕s���A�����{�݂͂Ȃ��A�����̍Œ�������ׂ����X���Ȃ��ƂȂ�A�Ăтӂ闢�𗣂�邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�Ⴂ�����̂��Ȃ����͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɋm���ɏ��ł���^���ɂ���B

�@������ ������ӂ闢�ċ�������ł��A���{�I�Ȗ����������Ȃ���ӂ闢�ċ��͂��蓾�Ȃ��B

�@���̂܂ܐ��ڂ���u�ӂ闢�ӂ��v�͊m���ɏ��ł̊�@�ɂ���B

�@����4�N���o�߂��Ă��܂������݁A�����P�ʂōċ��A�Č��Ɏ��g��ł��s�\�Ȃ��Ƃ͖��炩���B

�@����܂łɔ������ɂȂ��Ă��͂��Ȑl�B�����߂�Ȃ��B�܂��č���������ɂȂ������ł͍X�ɑ����̐l�X���߂�Ȃ����Ƃ͖��炩���B

�@�Ⴂ�l�B�͈ڏZ����ɂ̂��Ċg�U���Ă������낤�B���͈ڏZ�������Ƃ��o���Ȃ��N�z�҂����c����邱�ƂōX�Ȃ�ߌ����҂��\���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@��ނȂ��ӂ闢�ɖ߂��Ă��̂��������ł����Ȃ��B�X�ɔߌ��͖߂肽���Ă��߂ꂸ���ݏZ��Ɏ��c����邱�ƂɂȂ�l�X�̋~�ς��ǂ����悤�Ƃ��Ă���̂��B

�@�������������Ĕ��w���������V���ȋ��̎n�܂�ł͈�̓��͉ʂĂ��Ȃ��������ƂɂȂ�B

�@��47��O�c�@�I�����s���A���{�����̑�ꐺ�͑��n�s�̌������`�߂��ōs���u�����̕����Ȃ����ē��{�̍Đ��Ȃ��v�ƁA��Вn�ł̑�ꐺ�ƂȂ����B

�@���ʂ͎����}�����A����Ƃ��u�����̕����v�ɑS�͂��X�����ė~�����B

�@������s���i���Вn�E�n���������ɂ��ċ��Ȃ���A�A���߂���ΗL�떳��ɂ��ꂩ�˂Ȃ��B����ɂ͐��{�̎{���҂̂ł͂Ȃ��A��Вn����ċ��v����s�̗v�����f���悤�B

�@���{�I�ɂ͈��{���t���f����u�ӂ闢�n���v�̔��z�ɋ����邱�Ƃł���A�S���V�����ӂ闢�n���ɑS�͂�s�������Ƃɂ���B

�@����ɂ͒��̍ċ��A�Č���S�ʓI�ɕ������A�S���V�����������Z����n������ƂƂ��ɏA�Ƃ̋@����n���A�V���Ȋ�Ƃ̑n���A�U�v���鎖����{�Ƃ����v��ɂ���B

�@����ɂ͒����ʂ̔��z��v��ł͕s�\�ł���A�o�t�S�S��A�l�ʂ�S���ΏۂƂ������z�E�v��łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�@���f�I�ȑo�t�S�S�����̌��W���K�v�ƂȂ蓯�u�I�����������K�v�s���ł���A���̒��S�ƂȂ�̂͊e�E�ɐl�ނ�y�o���Ă���n���o��OB���������������B

�@���̎{��Ⓦ�d�̎v�f��҂��Ă��邾���ł͚��͂����Ȃ��B���n�̐���グ�A�������͂��K�v���B����ɂ͑S�ʓI�ɐ��{���v�邱�Ƃł͂Ȃ��A�n������ł͂Ȃ������I�ɂ͐��{�A���A���d�̗��v�ɂ��q������A�v�悪�K�v���B

�@�ɒ[�Ȍ�����������ΐ������E�������ɉ�����v�悾�Ǝ^�����Ă��ꂻ���Ȋ�����邱�Ƃɂ��邪�A�u�ł��o�̏��Ɓv�����яo���悤�Ȗ��Ă������͂Ȃ��B

�@�{�_�Œ�N����̂͂����܂ł����Ăł����āA��ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�������̂悤�Ȕ��z������Ƃ������Ƃł����āA�����@����Ƃ��Ă��ǂ��v�����ė~�����B

�@�Ƃ������o�t�n���W�҂̋����Ȃ���ΒB���o���Ȃ��厖�Ƃł���A�e���ʂ̋��^�A���͂Ȃ���Εs�\�ȑ厖�ƂɂȂ�B

�@����ɂ͂��ꂩ��̑o�t��n��Ⴂ�l�����S�ƂȂ��čs�����Ȃ���ΎR�͓����Ȃ��B��h����S�ɂȂ�Ƃ��Ă��A�܂�OB�ł��Ⴂ�w�ɎQ�����Ė��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���݂̂悤�ȍ��N��w�����̏W���ł͊o���Ȃ��A�ߖ�����O���ɒu�����ӂ闢�n���ł��邩�玟�����w�����Ⴂ���オ���S�ɂȂ��ĎႢ�͂̌��W�����̗v�ł���A�ႢOB�̎Q���A���W�ɂ���ĎႢ�p���[�ɂ���Đ��i�������B

�@����ɂ͋��ʂ̗\���m�����������ɔ��z�����邱�Ƃ��o����B����܂ŏ������߂Ă����������J�����A�Q�l�ɂ��ė~�����B

|

|

���́@������ꌴ�����̍čl

����23�N 3��11��

|

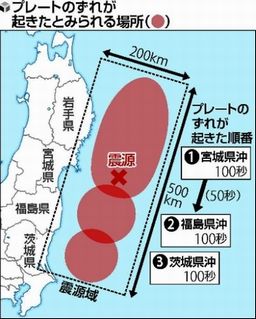

�@2011�N�i����23�N�j3��11���A14��46��18�b�A�{�錧���������̓��쓌��130km�̊C���k���Ƃ���n�k�K�̓}�O�j�`���[�h9.0�A���{���Ӓn�k�Ƃ��Ă͊ϑ��j��ő�K�͂̒n�k�����������B

�@����A�k��38.1�x�A���o142.9�x�A�[��24km�AMw9.0�B�k���͊�茧�������錧���܂ł̖�500km�A��������200km�A�����悻10������km�Ƃ����L�͈͂ɋy�B

|

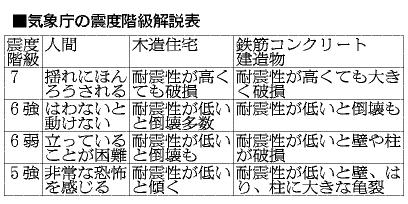

���o�t�S�͐k�x6�����ϑ�

�@�C�ے��̐k�x�K���͐k�x0����k�x4�A�k�x5��A�k�x5���A�k�x6��A�k�x6���A�k�x7��10�K���ƂȂ��Ă���A�o�t�n���̐k�x6���͍ő�Ɏ����k�x�ɂȂ�B

|

�@�k�x6��

�@�@�i1�j ����Ȃ��Ɠ������Ƃ��o���Ȃ��A�����邱�Ƃ�����B

�@�@�i2�j �Œ肵�Ă��Ȃ��Ƌ�̂قƂ�ǂ��|��邩�A�ړ�����B

�@�@�i3�j �ϐk���̒Ⴂ�ؑ��Ɖ��͌X�����A����B

�@�@�i4�j �傫�Ȓn������K�͂̒n�����R�̂����邱�Ƃ�����B

|

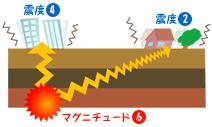

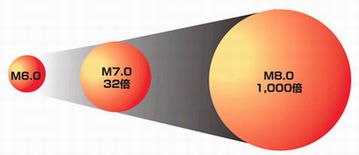

���}�O�j�`���[�h�iM�j�Ɛk�x�̈Ⴂ�i�������Ȃ��ł��������j

�@�}�O�j�`���[�h�iM�j�Ƃ́A�n�k�̑傫���i�K�́j�̎ړx�̂��Ƃł����A���̊�͎�ނ������āA���̔g�}�O�j�`���[�h�imb�j�A�\�ʔg�}�O�j�`���[�h�iMs�j�A���[�����g�}�O�j�`���[�h�iMw�j�A�C�ے��}�O�j�`���[�h�iMj�j�Ȃǂ����邪�A��ʂ���K�v���Ȃ��ꍇ�͒P�Ƀ}�O�j�`���[�h�iM�j�ŕ\���B

�@������Ղ��ړx���������ƁA������k����栂���ƌ����i�k���j���狗�����߂���Ζ��邳�i�P�x�j�͑傫���A���l�ɐk�����߂���ΐk�x�͑傫���Ȃ�A�����������Ȃ�قǖ��邳�͏��Ȃ��Ȃ�Â��Ȃ�B�k�x�������������قǏ������Ȃ�B�]���ċP�x���k�x������ꏊ�ł͈��̉��ɂȂ�B

�@�@���b�g���iw�j���}�O�j�`���[�h�iM�j

�@�@����n�k�@8��M�iM9.0�͊ϑ��j��ő�K�́j

�@�@��n�k�@�@7��M

�@�@���n�k�@�@5��M��7

�@�@���n�k�@�@3��M��5

�@�}�O�j�`���[�h�͐k��������˂����n�k�g�̑��G�l���M�[�ɊW�t������B

�@�}�O�j�`���[�h��0.2�傫���Ȃ�ƃG�l���M�[��2�{�ɂȂ�B�]����1�傫���Ȃ�G�l���M�[�͖�32�{���ɂȂ�B

�@M6����M7�ɂȂ��M6�̖�32�{���̃G�l���M�[�ƂȂ�M6��M8���r����Ɩ�1000�{���̃G�l���M�[��L���邱�ƂɂȂ�B

|

���k�x�Ƃ�

�@����n�k�ɑ��邠��ꏊ�ł̒n�ʂ̗h��̋�����\���ړx�̂��Ƃł��B

�@�k�x�́A����ꏊ�ł̒n�k�x�̋����̒��x���A�l�̊��o����͂̕��́E�\�����A����ɂ͎��R�E�ւ̉e���������Ă��ĊK����t���Ă��蔭�\���Ă���B

�@�䂪���ł͋C�ے����k�x�ϑ���S�����Ă��āA�ϑ������̊�����k�x�𑪒肵�Ă������A�o���c�L�������ĕK���������m�Ƃ͌���������̂ŁA1996�N�i����8�N�j4������k�x�v�ɑ���ɐ�ւ��A�̊��͑S�Ĕp�~�����B

�@�@�����{��k�Ђł͋{�錧�I�������k�x7���L�^

�@�@�{�錧�A�������̑唼��6������6��i�o�t�S��6���j

�@�@��_�W�H��n�k�_�ˎs���͐k�x7���L�^

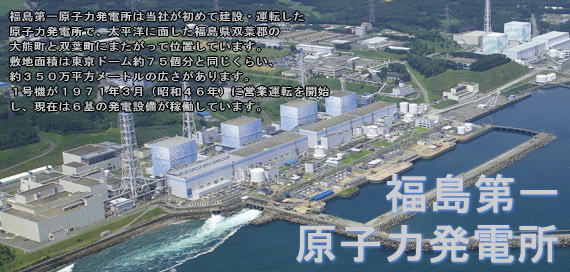

��������ꌴ�q�͔��d��

�@�������o�t�S��F���Ȃ�тɑo�t���ɂ܂������Ă���B

�@�~�n�ʐρ@��350�����L�����[�g���i��100���j

| ���q�F���j�b�g | �o�� | �c�Ɖ^�]�J�n�� | ���[�J�[ | �ꏊ |

| 1���@ | 46.0��kw | 1971�N3�� | GE | ��F�� |

| 2���@ | 78.4��kw | 1974�N7�� | GE�E���� | ��F�� |

| 3���@ | 78.4��kw | 1976�N3�� | ���� | ��F�� |

| 4���@ | 78.4��kw | 1978�N10�� | ���� | ��F�� |

| 5���@ | 78.4��kw | 1978�N4�� | ���� | �o�t�� |

| 6���@ | 110.0��kw | 1979�N10�� | GE�E���� | �o�t�� |

�@�o�͍��v�@469.6��kw

�������{��n�k����

�@2011�N3��11��14��46���A�k�x6���̒n�k�����B�i������ꌴ���j

�@������ꌴ���A�e���q�F������b�Տ�ɐݒu���ꂽ�ϑ��_�ɂ�����ϑ��L�^

�@1���@�`6���@�@�ő�����x�l�K��

�@��k�����@460�`281�A�@�����@548�`319�A�@�㉺�@302�`200

�@�z��l��l�U��Ss�ɑ���ő剞�������x�l�i�K���j

�@1���@�`6���@

�@��k�����@487�`441�@�@�����@489�`441�@�@�㉺�@429�`412

�@�{�錧���쌴���ɂ�����ő�����x�l��607�K���i��k�����j

�@��������ł�305�K���i�㉺�����j

�@���C����ł�225�K���i���������j

�ߋ��ő�K�͂̊ϑ��n��2007�N7���A���z���n�k���̔��芠�H�����ɂ�����680�K�����ő�B

���K���iGal�j�FCGS�P�ʂɂ���������x�̒P�ʁA1�K����1�b�is�j��1�Z���`���[�g�����b�icm/s�j�̉����x�̑傫����\���ƒ�`����Ă���B

�@�d�͉����x��\���n�k�ɌW���k�x�����x�̌v�ʂɌ��肵�ăK���iGal�j�A�y��1000����1���~���K���imGal�j�̎g�p��F�߂Ă���B

�@�k�x6��@250�`300�K��

�@�k�x6���@300�`400�K��

�@�k�x7�@�@400�K���ȏ�

�@���E�ő�̒n�k�ɂ������x��2008�N6��14���̊��E�{������n�k�Ŋ�茧��֎s�ޔ������^�Ŋϑ�����4022�K�������E�ϑ��j��ő�

3��11���@14��46���@��n�k����

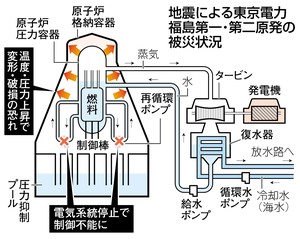

�@�n�k�������ɂ́A������ꌴ���ł�1�`3���@�͒ʏ�^�]���A4�`6���@�͒���_�����ł������B���q�͔��d���ł͒ʏ�^�]���͎��������d�����d�͂ŏ��ݔ����^�]���Ă���B

�@�n�k�����Ƃقړ����ɃX�N�����i����_�}���ɂ��ً}��~�j���u���s���j������������~�����i������~�j�ƁA�����͔��d�@�\����~���邩�珔�ݔ����^�]���邽�߂ɊO���d���ɐ�ւ��B�^�]���͒����ɓd�����O���d���ɐ�ւ���Ƃ��s�����B

|

|

�@�Ƃ��낪�O���d���ł��鍂�����S�����n�k�ɂ��|��A1�n�������Ȃ��O���d�͎͂Ւf���Ă��܂����B

�@�{���͕����A���d���E���l�����ׂ��ł����ďo����Βn���P�[�u���ɂ��ׂ��ł���������̍Ղ�A�����2�n���L��A1�n���������c�������߂ɑS�d���r����Ƃ�A���S�ɗ≷��~���邱�Ƃ��ł����B

�@��ꌴ���͊O���d���r���A���ׁ̈A���p�d��DG�������I�ɉғ��A���p�d���ł���f�B�[�[���G���W���͏o�͖�8100KVA�i2�`4���@�j����A�����50,000�g���N���X�̉ݕ��D�����ڂ��Ă����@�i���d�@�j�ɕC�G����D�G�Ȕ��p���d�@�ł���B

|

�@1���@�`5���@�S�d���r���i6���@�����p���d�@�݂̂������c��j

�@�O���d���͍������S��������A�n�k�����Ɠ����ɑr��

�@14��46���F1���@���q�F������~

�@14��47���F2�`3���@���q�F������~

�@14��49���F�C�ے��A��Ôg�x��

�@15��27���F��Ôg���g���B

�@15��35���F��Ôg���g���B

�@15��37���F1���@�S�d���r��

�@15��38���F3���@�S�d���r��

�@15��41���F2���@�S�d���r��

|

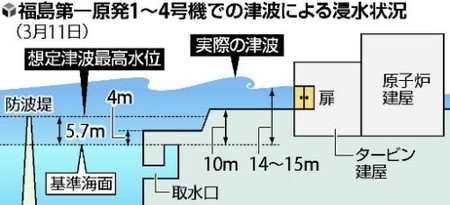

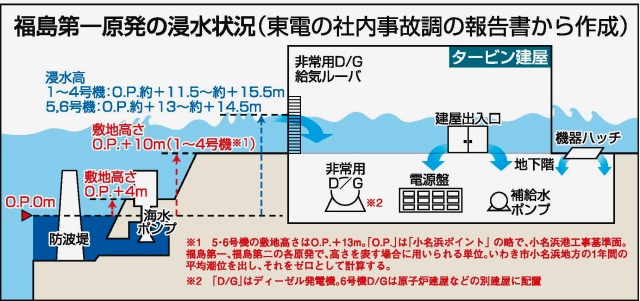

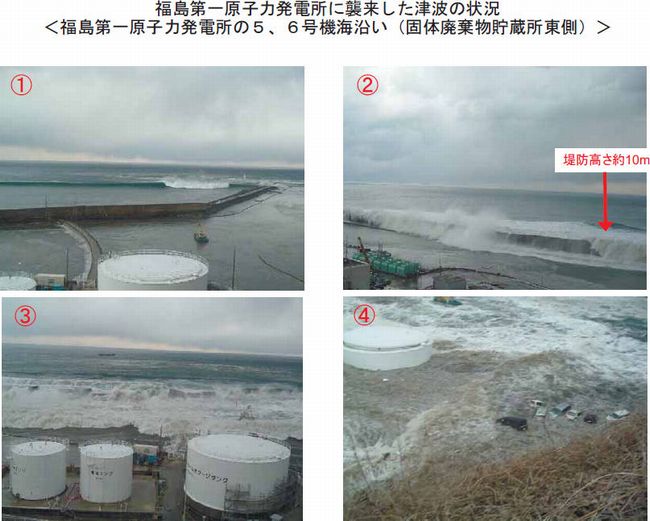

�@��Ôg�͔g��11.5m����15.5m�ŁA�z��ł͍ō�6.1m�Ő�N�Ɉ�x���x�Ƒz�肵���p�f�B�[�[�����d�@�ƔR���^���N�͊C���͂�4m�̒n�_�ɐݒu���Ă���A���R�Ȃ����u�ɂ��Ĕg�ɓۂ܂�A���p�f�B�[�[�����d�@12��S�Ă������A�R���^���N�͗��o�B

�@�o�b�e���[�d���ݔ��̓^�[�r�������n���ɂ������ׁA���v�ɂ���u�ɂ��d�����r�������B

|

�@���̂��ߔ�퓔�d���������A�������䎺�ł̌��q�F���x�A���́A���ʂȂǂ̍ŏd�v�p�����[�^�̔c�����s�\�ɂȂ�A�܂��ً}�F�S��p�V�X�e���̑��삪�s�\�ɂȂ����B�^�[�r�������̔��������J���Ă����B�i�n�k�̐k���ŊJ�����̂����m��Ȃ��j

�@�B�ꐶ���c����6���@�̌��q�F�����p�d�������p����5���@�Ƃ̓d���Z�ʂŎc���M�����������p�n�̊C���|���v���N������5���@�A6���@�̌��q�F�ቷ��~�ɐ��������B

11��14��50���@�x�����ЊQ���{���ݒu�A��Ôg�x�߂ɂ��h�Ж����y�я���p�g���[���ɂ�艈�ݏZ�����U��

|

|

�@������ꌴ���ƑS�����������Ŕ�Q���Ȃ���A��ՓI�ɖ����ł���������ɂ��čl�@����ƁA�O���d���͐V�����ϓd�����炩�瓱�����Ă���50��V�́u�x����1���A2�����v�A6.6��V�́u���ː�1���A2�����v2�n��4���������A�K���ɂ����̂����x����1������������ՓI�Ɋ����Ă���A���̐������p���ė����ɂ͊O���d����S�ĉ����B���p�d����1���@�A2���@�p�v6��S�đr���A3���@��1��A4���@��1��r���A3���@2��A4���@1�䂪�����c�����B

���O���d��1����A���p�d��3�䂪������~�������͂ƂȂ���S�ɗ≷��~���Ȃ��ꂽ�B

�@3��11��17��00���F1���@�F�S�I�o

�@17��12���F���d���������h�Ԃɂ�錴�q�F�ւ̒������w��

�@17��46���F�������A���q���o���v��

�@19��03���F���q�ً͋}���Ԑ錾���߁A���q�͍ЊQ���{���ݒu

�@19��50���F�������m���A���a2km�ȓ���F���A�o�t�����w��

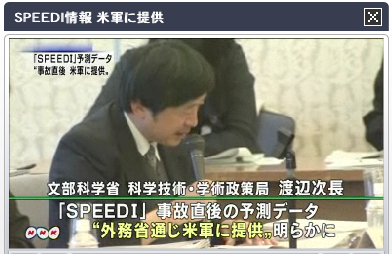

�@21��12���FSPEEDI�ɂ���1��ڂ̗\���}���쐬�i�ۈ��@�j

�@21��23���F���t������b��蕟�����m���A��F���A�o�t���ɑ��̎w���ɂ�蕟����ꌴ�����甼�a10km�����ɑ�����w��

�@21��37���F��F���A�o�t���̏Z�����J�n

�@23��49���F���������q�̓Z���^�[��SPEEDI�̃��[������M

�@23��55���F��F���A���a3km�̏Z������

�������̑Ή��O�匴��

�u�~�߂�v�u��₷�v�u�����߂�v

��������ꌴ�����̂̌����͑��ɑS�d���r��������B

�i1�j ���̂̒��ڌ����́A����9���Ԃɓn��d���r���ɂ��

�@11��15��37���`�@20��15��46��

3��11��14��46���@�k�x6���̒n�k����

1�`3���@�͒ʏ�^�]���A4�`6���@�͒���_����

�n�k�������㒼���ɃX�N�����������I�ɍs���1�`3���@�͎�����~�����B

���̑���͌��q�F���Ɏ����I�ɐ���_���}������ً}��~����B

��������ƌ��q�͔��d�����̓d���͏������d��d���Ƃ��Ă��邩��A�ً}��~����Ə����d������O���d���ɐ�ւ��B

�Ƃ��낪�n�k�����Ɠ����ɊO���d���ł��鍂�����S�����������ߊO���d���͎Ւf���Ă��܂����B

����ɂ����p�f�B�[�[�����d�@�iD/G�j�N���A�X�N������̋N���͏����ɐi�s�����B

14��50���@2���@�̓X�N�����ɂ�苋���|���v��~�ARCIC�i���q�F�u������p��j2�`4���@�ɐݒu���ꂽ�����n�F�S��p�V�X�e�������u����ŋN�������B

1����ARCIC��1���㌴�q�F�̐��ʂ������Ȃ������Ƃ����m���Ď�����~�A����11����^�]�������ӂ��Ȃ��牓�u����ɐ����B

14��52���@�i1���@IC�����N���j�A1���@�݂̂����p������iIC�j���g�p�A��펞�Ɍ��q�F�����p�n����u�����ꂽ�ꍇ�̑�֗�p�V�X�e���Ƃ��Ďg�p�A���q�F��������Ԃł��쓮���A�܂����͂��K�v�Ƃ������R�z�ŗ�p����B

�����^���N�ɋ����ł���Β����Ԃ̉^�]���\�ɂȂ�B

15��03���@�����킪�����N�����Ă���͂�11����A1���@�̉^�]�����蓮�ɂ���Ď~�߂Ă��܂����B1���@�̌��q�F���͒ቺ�̑��x����������A�ۈ��K�肪����Ȃ��A�܂�Ђ�������̂���������Ɣ��f���A�蓮�Ŏ~�߂Ă��܂����炵�������B

15��05���@�i3���@RCIC�蓮�N���j�A������15��25�������q�F���ʂ������Ȃ�RCIC�͎�����~�A���̍�����2�A3���@�ł́A���͗e�툳�͂������Ȃ肷���Ă�������SR�ق̓����ً@�\�������A���͗e����̏��C��S/C�ɐ����o��������n�߂��BS/C�iSuppression Chamber�j�T�v���b�V�����`�����o�[�AD/W�i�h���C�E�F���j�ƃx���g�ǂŌq�����Ă���i�[�e��S�̂̈��͏㏸��}���鈳�͗}�����u�A�i�[�e�퉺���ɂ���h�[�i�c�^�̗e��A���͑��u���̏��C��S/C�ɐ����o��������n�߂Ă����B

|

15��27���@��Ôg���g�������������A���̔g���͒Ⴍ�i��4m�j�����̔�Q�͂��������A�S�d���r���܂łɂ͎���Ȃ������B

15��35���@��Ôg���g�P���A1�`4�@�~�n���̒Ôg�Z���̔g����11.5�`15m

�ꏊ�ɂ���Ă�17m�����������������B

�@�C�݂ɋ߂��W��4m�ɐݒu����Ă������p��p�n�y�є��p�f�B�[�[�����d�@�p�̗�p�C���n�|���v�A�R���^���N�S�Ă��Ôg�ɓۂ܂�S�����Ă��܂����B���q�F�����A�^�[�r�������̂����v�����͕W��10m�������̂ŁA�����̎{�݂͍ő�g��7m�̒Ôg���P�������ƂɂȂ�A�����C���������j���Đ����悭�������ɗ��ꍞ�B�Ôg�x��ō�ƈ�������ۂɕ��i�͕��˔\�R���h�����ߕЕ��������J�����d����S�J�ɂ����܂ܔ����炵���B

�^�[�r�������̒n��1�K�ɐݒu����Ă����͔̂��p���d�@�A���p�𗬔z�d�Փ��̓d���n�B

�@�R���g���[�������̒n��1�K�ɂ͒����d���n�i1�A2�A4���@�j

�@���q�F�����n��1�K�ɂ�RCIC�i���q�F�u������p��j��HPCI�i���������n�j�������̔��p��p�|���v�����ݒu����Ă����B

�@�n�����ł̊����ł���A�r���|���v�����͌��r���ō쓮�����A�S�d�����r���A�ߍ����́i�V�r�A�A�N�V�f���g�j�̎n�܂�ł������B

�@�Ɛk���ɂ���d�����{���ł͊O�̗l�q���킩�鑋���Ȃ��A�Ď��J�������쓮��~��ԂȂ̂ŒÔg�̏P���ɂ��S�d���r���̏�Ԃ����炭�̊ԁA�c���ł��Ȃ������炵���B

15��37���`42���i�S�𗬓d���r���j���̎������̊e���@���R���g���[������3�̒������䎺������A1�A2���@�A3�A4���@�A5�A6���@�𐧌䂵�Ă����B6���@�������ēd�������v�����ł��n�߁A�₪�ď����A�x���������Ȃ��Ȃ�A���p�d�����~�܂����B

|

�@6���@�̋�⎮�f�B�[�[���iD/G�j���d�@�������A�S�𗬓d����r���A�����d���ł�1�A2���@�őr���A3���@�ł͒����d���ݔ������n���K�ɂ��������߁A�퐅�͂������@�\�������قǂ̐Z���͂Ȃ������̂ŁA���̌サ�炭�̊�RCIC��HPCI���쓮�������A�[�d���ł��Ȃ̂ł₪�ă_�E�������B

15��37�����@1���@IC�i���p������j�u���فA�t�F�[���Z�[�t�Łe�f�ɁA1���@�ł͒������܂ޑS�d����r���A�������䎺�͐^���ÂɂȂ�A�����d���̑r���ɂ��A�e�v����S�ĕ\�����Ȃ��Ȃ������߁A�ŏd�v�ȃp�����[�^�ł��錴�q�F�̐��ʁA���͂��s���ƂȂ����B

�@IC�́A����܂ʼn^�]���ɂ����On/Off���J��Ԃ��Ȃ��珇���ɋ@�\���Ă������A�S�d���r���Ɠ����Ƀt�F�[���Z�[�t�@�\�������A4����o���u�S�ĂɁe�f�̐M�����������Ă��܂����B

�@���̂���IC�͗�₳��錴�q�F�̍������C��������ɏz���Ȃ��Ȃ�A��p�@�\�������Ă��܂����B

�@2�`3���@�ȍ~��RCIC�i���q�F�u������p��j�ł́A�u���ق͒����d���r���ł����̂܂܂̏�Ԃ�ۂĂ�l�ɐv����Ă����B

15��38���i3���@�S�𗬓d���r���j�Ôg�ɂ��Z���̂��߁A�����������S�𗬓d����r�������B������2���@�Ƌ��p�̕����ɂ��钆�����䎺�͈ÈłƂȂ����B3���@�ł͒����d���Ղ�o�b�e���[�����^�[�r�������̒��n���K�ɂ��������ߑr����Ƃ�A���͗e��␅�ʂȂǎ�v�p�����[�^���Ď��ł��ARCIC�͓d���r���O��15��25�����q�F���ʍ��ɂ�莩����~�����B

�@�z����₷��ߍ����̂������������Ƃ�����A���d�����͖@�߂Ɋ�Â��S�𗬓d���r���̕��������ɒʕ��B

15��41���i2���@�S�d���r���j�����d�����܂ޑS�d����r���A�������䎺�͈ÈłƂȂ�A�S�v��͓ǂݎ��s�\�B�ł��d�v�Ȍ��q�F�̃p�����[�^�ł��錴�q�F�̐��ʁA���͋��ɕs���ƂȂ����B

�i2�j���q�F�̗�p�@�\�E�x���g�@�\�r��

15��42���@�iECCS�ً}�F�S��p�V�X�e���@�\�s�S�j1�`4���@�̔��pD/G�́A�e���@���Ƃ�2��A�S����8��ł��������A���̌�A���S�����̂��߂ɑ��݂���A2���@��1��iB�n�j��4���@��1��iB�n�j�͗��ꂽ�Ƃ���ɂ��鋤�p�v�[���i�����E�~�n/�C��10m�j��1�K�����ɐݒu����Ă����B����6��̓^�[�r�������̒n��1�K�ɐݒu����Ă����B

|

�@���p�v�[���ɐݒu����Ă���2��͒n��K�ł��������ߔ퐅�������A���v�͂��������c�����B����������D/G�͋�⎮�ł���������A�C�߂��ɂ������S�ł����C���|���v�̉e�����Ȃ������̂ʼnғ��\�ł������B

�@�������A�v���I�Ȗ���D/G���̂̋@�\�r���ł͂Ȃ��A�z�d�Ղ��n��1�K�ɐݒu����Ă������߂قڑS�Ă��Z���ɂ��̏�ŁA����6��Ɠ��l�ɋ@�\���������ƂɂȂ�A1�`4���@�̌𗬓d���͑S�Ă�r���������ƂɂȂ����B

�@�]���āA�n�k�Ɠ����ɊO���d���̓S�����|��A�O���d���͎Ւf���ꂽ�킯�����A�������|���ɂ������Ƃ��Ă��Ôg�Ŕz�d�Ղ��@�\�r���ł��邩��A�O���d���������Ō����̊J���܂ő��d�ł��Ă��z�d�Ղ��Ւf����Ă��Ă͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�]���ĊO���d����𗬓d���̑r�����S�d���̑r���Ɠ`�����Ă��邪���͔z�d�Ղ̑r�����ő�̌����ł���A�������ɗ\���̔z�d�Ղ����������Ƃ���ɑϐk���Őݒu���Ă������Ȃ����قǂ̉ߍ����̂ɂׂ͊�Ȃ������ƍl����B

�f�l����ʼn���ނ��ƂȂNj����Ȃ��Ƃ��Ǝv�����A�ł��������ł��܂��B

�i3�j���q�F���ʂ̒ቺ

16��42���@�������䎺�ł́A�����s���ł͂��邪�L�ш搅�ʌv�i���q�F���ʌv�j���_�E���X�P�[���ɋC�t���A�}���Ȑ��ʒቺ�����ꂱ�̂܂ܐ��ڂ����TAF�i���q�F���R���ŏ㕔�j���B�܂�1���ԂƐ��肵���B

�@�������A�����������ł�IC�i���p������j�̋@�\��~�ɋC�t���Ȃ������B

16��50���@�x���g�{�i�I�����J�n�A������i���������܂܈��͗e�툳�͂��㏸�𑱂��Ă��邱�Ƃ���A�x���g�pA/O��فi��C�쓮�فj

17��00�����@1���@�R���_�I�o�����炵���A�^�]���͖����C�t���Ȃ��B

17��12���@�i���h�Ԃɂ�钍�����������n�߂�j

�@�S�d���r�����Ŏ�蓾���AAM�i�A�N�V�f���g�}�l�[�W�����g�j��Ƃ��ď��������̂͑�ւ�������i�ł��邪IC�ȊO�ł�D/DFP�i�f�B�[�[���G���W���쓮�̏��Ηp�|���v�j�Ƃ��鐅�n�����Ȃ��B���̏ꍇ�̐����́u�h�߃^���N�v�����Ȃ��B�������h�߃^���N2��i8000�g�������j��500m�ȏ�������ɓ������ʒu�ɂ���A�^���N���猴�q�F�����Ɏ���z�ǂ��n�k�ɂ�葹�����Ă���\�����������B

�@�����ŏ��h�����Ԃɂ�钍�������������B�����ɂ�3��̏��h�����Ԃ��z������Ă������A1��͒Ôg�ő����A����1���6���@�t�߂ɒ��Ԃ��Ă������A�n�k��Ôg�ŒʘH�����f����Ă��葖�s�s�\��ԁA����1�䂾�����g�p�\�̏�Ԃł��������A���h�Ԃɂ���֒����ȂǁAAM�̍�ɂ͑S���z�肵�Ă��炸�A���{�S���҂����܂��Ă��Ȃ������̂ŁA�A�C�f�A�����ŗ�12�������܂Ŏ��{����邱�Ƃ͂Ȃ������B�i12���ȍ~�͏��h�Ԃɂ�钍�����嗬�ƂȂ����j

|

17��30�����@�������䎺�̉^�]����IC�̓��삪�������̂ɋC�t���A��֒����ɔ���D/DFP�̋N���m�F�����Ԃ̕ω��ɔ������B

�@���̍����͊�Ƃ���6V�o�b�e���[4���͂��A�X�ɑ�^�o�X������O����12V 2�����B�ł��A��������Ւ[�q�ɐڑ��A1�A2���@�̐��ʂ̐��l��m�����B

17��50���i�ŏ��̕��ː��ُ�ʂɋC�t���j

���̎��_�ŔR���̈ꕔ����p���ʏ�ɘI�o���Ă���\�����������B

18��18���iIC�e�f�ɋC�t���j

�@�o�b�e���[�ڑ��ɂ��uIC�v�̓_��������A�^�]���̓t�F�[���Z�[�t��������IC�o���u���e�f�ɂȂ����̂����m��Ȃ��Ǝv�������A�����ł͂Ȃ���\���Ƃ��l���A2A�A3A�ق̊J����i���u����j���s���A�Ɛk���̑��{����2�̕ق��J�������Ƃ�����B �i�������A�𗬓d�����r����Ԃʼn��u����͕s�\�ł��邩����o���ƍl����j

18��25���@IC����̐����C���������Ȃ�����AIC�̋@�\�Ɉٕς��N�����Ɣ��f�����^�]���͕�����̗�p�����������A���̂��ߏ��C���������Ȃ��Ȃ��Ă���A�u���̂܂�IC���^�]���������IC�z�ǂ��j������\���L��v�Ɣ��f���A3A�ق̕���������B

19��00�����@1���@�Ő��f�����n�܂�

19��03���@���{�A���q�ً͋}���Ԑ錾����

19��45���@���[�����A�ً}���Ԑ錾������i�L�҉�j

20��00���@1���@�A�F�S�n�Z�n�܂�

20��07���i���͗e�툳�͔����j

20��49���i1�A2���@���ݏƖ��_���A�͕s���j

1�A2���@�������䎺�ɉ��ݏƖ����_�������B���������ʂ⒍���͕s���A���{���͎��Ԃ̈����ɔ����Z���ւ̔��v���̏����Ȃǂɓ������B

20��50���@�������m���A���a2km�����i��F���A�o�t���j�Z�����w��

21��15���i���f�Ƃ��čň����o��j

�@���d�����{����RCIC���q�F�u������p�n�̍쓮��Ԃ��s���Ȃ��Ƃ���ATAF�i���q�F���R���ŏ㕔�j���B��21��40���A�F�S�����J�n22��50���A���͗e�푹��23��50�����Ɨ\�z�����B2���@�͐��ʂ̃p�����[�^���S�����炸�ߊϓI�ȗ\�z�������B

21��19���@�i���ʌv�̌�쓮�̎n�܂�j

�@���ʂ��v���uTAF�{450mm�v���������B�������̍�TAF�������Ă����Ƃ͎v���Ȃ��̂Ő��ʌv�̌�쓮���n�܂��Ă����Ǝv����B���̌�A���ʌv�͌�������l��\���������B�i�uTAF�{450mm�v���q�F���R���ŏ㕔���琅�ʂ�45cm�����������ۂɂ͍ŏ㕔�͘I�o���n�߂Ă����Ǝv����j

21��23���@���{�A3km�����̔��A3�`10km�������w��

21��30���@�iIC�Ăсu�e�J�f����v�j

�@3A�ق́u�v�̃����v�������������Ă��邱�ƂɋC�t���A�o�b�e���[�����ƍċN���o���Ȃ��Ȃ�̂ōĂ�3A�ق��J�ɂ����B

21��37���@3km�����A��F���i279�l�j�A�o�t���i857�l�j���J�n

21��51���@�i���ʂ̏㏸�������ɂȂ�j

�@���ʂ��㏸�������߁A���q�F�����ւ̓������֎~�B

22��00���@�i��������ʏ��j

�uTFA�{550mm�v�Ƃ������l�����ꂽ�B���ʂ��ቺ���Ă���̂ɔ��ɏ㏸�������Ă��邩�疾�炩�Ɍ�쓮���Ă��肻����啝�Ɍ�쓮�������B

22��30���@�i���ː��ʂ̑啝�ȏ㏸�j

�^�]�������q�F�����̓�d���O�Ń|�P�b�g���ʌv����10�b�Ԃ�0.8mSv�������Q�ĂĈ����Ԃ��B���̐��l�͎��ԓ�����Ɋ��Z�����300mSv�ɂ��Ȃ鍂�����l�A��ʐl���ꐶ�ɔ픚���Ă����S�Ƃ�����l��1/3��100mSv�ł��邩��@���ɍ������l��������B

23��49���@���������q�̓Z���^�[�ASPEEDI�ɂ��\���}�����[����M

23��50���@�iIC�ُ̈킳�ɂ���ƋC���t���j

�@���^���d�@�𒆉����䎺�Ɏ������݁AD/W�i�h���C�E�F���j���͂𑪒肵���Ƃ���A0.60MPa�Ƃ����ɂ߂č����l���������B���̕ɂ��IC������ɋ@�\���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A���͗e�킩��R�k���������C�ɂ���Ċi�[�e��̗͂��ُ�㏸���Ă���Ɣ��f���A����D/W�㏸�̌����́A���͗e�킩S/C�i���͗}�����j�֕��o���ꂽ�C�̂̂����A���ɋÏk���Ȃ����f���K�X��D/W�ɗ��������Ɖe���ƍl������Ɣ��f�����B

|

23��55���@��F���A���a3km�����̏Z������

�@�Èł̒��Ŏ��X�ƕς���Ă����ُ�Ȑ��l�A���ꂳ��������Ղ̕K���ɋg�c�����ȉ�����ŋꓬ�����l�B���������h�_�܂�������ׂ����B�i����50�j

�V�r�A�A�N�V�f���g�ƈÓ����Ă���ߍ�����

�o�b�N�A�b�v���ׂ����d�{�X�⌴�q�͈��S�E�ۈ��@�̊W�ҒN����IC�ُ̈�ɋC�t�����K�ȃA�h�o�C�X���o���Ȃ������̂́A���̂̒��ڂ̌����͑S�d���r��

�������ނ̃v�����g�̓d���͓��͌��Ƃ��Ă̖��j�ł���A���ׂ̈ɂ��e��̃o�b�N�A�b�v���u���{���Ă���B�]���Ĕ@���Ȃ�˔����̂��N���Ă��J�o�[�ł���Ƃ��Ă������A����̎��̂͑z����₷��V�r�A�N�V�f���g�i�ߍ����́j���Ɠ��d�A���͐\���J�����Ă��邪�A�ʂ����Ă����Ȃ̂��B

�i1�j �n�k�E�Ôg�ɂ��A�B��6���@��┭�d�ݔ�1������c�葼�͔��p�d���E�O���d���E���p�o�b�e���[�d���̑S�d����r��

�i2�j ���p�d���͒Ôg�ɂ��f�B�[�[�����d�@12�䂪�S�Ċ����A�R���^���N�����A�S�z�d�Պ���

�i3�j �B�ꊈ���Ă���6���@�����p�d����5.6���@�d���Z�ʂɂ��ݗ��M�����������p�n�̊C���|���v���N������5.6���@�̌��q�F�̒ቷ��~�ɐ���

�i4�j �O���d���͌���t�߂ʼnː��S������ƎՒf�@�ȂǕϓd�ݔ��̑����Łu�V���킫���v����u�V�����ϓd���v���o�ċ�������Ă������A1�n�������Ȃ����ꂪ�r���A�������A�����c���Ă����Ƃ��Ă������̔z�d�Ղ��������Ă��܂������畜���܂ł͎��Ԃ����������͂����B�i�O���d���������ɂ�9���Ԃ�v�����j

�i5�j �o�b�e���[�d���ݔ��̓^�[�r�������n���ɐݒu����Ă������߁A���v�A��퓔�d���������A�������䎺�ł̌��q�F���x�A���ʁA���͓��̃p�����[�^���肪�s�\�ɂȂ����B�F�S��p�V�X�e���̑�����s�\�ɂȂ����B

|

���d�A���͑z����₷��V�r�A�A�N�V�f���g�i�ߍ����́j�ł���������s�R�͂ł������A�Ɛ������Ă��邪�A�ʂ����Ă������B

�����I�Ȏ��̌����͒n�k�E�Ôg�ł͂Ȃ��Z�p�͂̌y���Ǝ��̌�̏������T���˔����̂ɑΏ�����P���̕s�\�������I��A�S�d���̑r�����ő�̌���

�i1�j�O���d���̋�����1�n�������ł������B�{���Ȃ畡���̑��d���E���l������{�ł���A���ɑ����2�n��4���������A���̂���1����������c�������߁A�S�d���r����Ƃ�A�����≷��~�ɐ��������B

�@1995�N�̍�_�W�H��k�Ђł͑��d�S���ݔ����j�ꑗ�d�Ԃ̐Ƃ����w�E����A�����@�ւɂ��n�k�ɂ�錴���̘F�S�������N����\�����w�E����A�����̂���16�����O���d���ɂ��Ǝw�E���ꂽ�B

�@���q�͈ψ���͑ϐk�w�j�Ɋւ��������Ƃ��Ă������A���d���͊O���d�����r�����Ă�1����30�����x�ŗ≷��~�o����Ɣ��_���A���荞�܂�邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�����q�͈ψ�������̈��S������̂��߁A���d���ԑS�̂����������K�͂ȉ����̕K�v�����w�E�������A��ؖ����A���������邱�Ƃ͂Ȃ������B�ψ���⌤��������͒Ôg�̊댯���͎w�E����Ă��Ȃ����A���쌴���ł͐v����Ă������m��������T�C�h�̔��f��1�i�����ꏊ�ɔ��d���ݔ���ݒu���Ă������߂ɁA�k���n�����߂��ɂ��S��炸�Ôg�̔�Q��Ƃꂽ�B

�@��ꌴ��������T�C�h�ł͒Ôg�̊댯�����w�E���Ă������A���d�{�X�ł͖����𑱂��Ă����B

�Z�p�I�Ȕ������s�\���Ō����Ƃ��Ă̈��S�s�\���œ˔����̂ɑ�����ς������Ԃł͂Ȃ������B���p���d�ݔ��̐ݒu�ꏊ�ړ]�E���d�ԑS�̋����̌�����A�ݔ��̉��P�E���ǂ��Ȃ��ꂸ�A40�N�ԕ��u����Ă����B

�i2�j ������߂����S�w�j���S�ĕ����B�����Ԃ̑S�d���r���͍l������K�v���Ȃ��ȂǂƂ́A�d�����v�����g�ɂƂ��Ė��j�ł��邱�Ƃ�d�͉�Ђł���Ȃ���S���������Ă��Ȃ������ƌ����v���I�Ȍ��ׂ��������B����͌���Z�p�҂ɂ���̂ł͂Ȃ��d�͉�Ў�]������ƕ��݂̗��v�Nj��^�Ő�߂��A����𗝉����銴�o���Ȃ��������Ƃɂ���B

�i3�j ���̌�̏�����A�ߍ����̂ɔ����Ă̓����̌P���́u���S�_�b�v�ɑj�܂�\���Ȃ���Ă��Ȃ������A�����Ή��̕s�\��������Q�����傫�������B

�i4�j �F�S�n�Z�����g�_�E���ɂ��Ă̔F���s���ƌ��q�F�i�[�e��̈��S���ɂ��ẲߐM���������B

���S�_�b

�@�V�r�A�A�N�V�f���g�i�ߍ����́j�ɔ����ĉ������d���F�m�������̉��オ�v�[���ɂȂ��Ă���DOWSING TANK�ƌĂ�錴�q�F��p���r���ɂ��Ȃ��Ē��������݂����Ă���A��펞�ɂ͂��̃^���N�����p�������ꗎ����v�ɂȂ��Ă���B�R���_���I�o����邱�Ƃ��Ȃ������g�_�E���������B

�@�J�i�_�̌����ł͊i�[�e����̈��͂���������p�x���g�ق��d���̑r���ŊJ���Ȃ��ꍇ�̃P�[�X�ɔ����d���ɗ���Ȃ��������C���ɂ��o�b�N�A�b�v���u������Ă���B�܂������̃o�b�N�A�b�v���u�ɉ����āA���q�F�������̈��͂�����l����ƃo���u�𗊂炸�A�����I�ɖ��̗l�Ȏd�肪�����Ŕj��t�B���^�[���ē����̃K�X����o����B

�@������L���鍑�O�̐��Ƃ͍ő�̊S�������ĉq���ʐ^����͂��Ă���A���̎��_�Ő�]�I��ԂɊׂ��Ă���ƕ��͂��āA�F�S���n�������郁���g�_�E���i�F�S�n�Z�j�Ɏ��邱�Ƃ����O���Ă����悤�ŁA�e���̃��f�B�A���T�m���ĐV���ɂ����̌��O��_���Ă����B

11��20��50���@�������m�����������a2km�����̏Z�������w��

21��23���@���A�������m����ʂ��āA�x�����A��F���A�o�t���A�Q�]���e�����ɏZ���ւ̔��w����ʒB�B

�����̓��e�u1���@���甼�a3km���ȓ��̏Z���͔��A���a10�`�����̏Z���͉����Ҕ��B���n�̑��{��������V���Ȏw�����o���ꂽ�ꍇ�́A���̎w���ɏ]�����Ƃ��������Z�Ҏ��m���ꂽ���v�i�d�b���s�ʁA�w���͕s�O��A����̍s���͒����Ǝ��̔��f�ɂ�邱�Ƃ����������j

12��0��6���@�i�[�e������̈��͂������1.5�{�ɏ㏸���m�F�A�x���g�J�����w���A�����B

���������A�x���g���{�́A�A�o�ώY�Ƒ�b�A���q�͈��S�E�ۈ��@�ɐ\������A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�i�t�ߏZ���̔����オ�����j

��F���̈ꕔ�Z�������Ă��Ȃ������A��������m�F���Ă���Ƃ���B�x���g�يJ���͕��ː������̕��o�����O����邩�炾�B

12��00��30���@�ΏۏZ���̔��[�u�����ƕ����B

12���@�d���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���S�ɗ������đ��݂��Ȃ����Ƃ��C�O�ł͊Ď��q���̉f���ŏ������Ă���A���̓_�ɐG��Ȃ����{���\��M�p���Ȃ��Ȃ��Ă����B

12��05��44���@���������畟�����m���ɕx�����A��F���A�o�t���A�Q�]���e�����ɑ��Ĕ��w��

|

12��08�����@1���@�R���̑啔�������͗e��̒�ɗn��������B

12��10��17���@�x���g�J����ƊJ�n�@��C���k�@�̋�C�s�\���ō�Ɠ�q

�����̓��e�u���a10km�����̏Z���͌��O�֔��v�Y���Z����5��1000�l�B���̎w���ɂ�葁�����h�Ж������S���������Ăт����A������ւ̔����w���A���w���̓��e�́u�����d�͋Z�p�҂ɂ�镟����ꌴ���̌��q�F��~�ɔ�����蔭���̕����̂ŁA���̗\�h�[�u�v�Ɠ`����ꂽ�B

�@��n�k�ɑ�����Ôg�A�]��ɂ��r��Ȕ�Q�ɕ�R�Ƃ��Ă����������h�Ж�����ʂ��ēˑR�����^���悤�ȓ��e�̕������������B

�@�x������1��5600�l�͒����̌��f�ɂ�蒬���S���Ő�����֔��邱�Ƃɂ��A���Ɨp�Ԃ̂���l�͉Ƒ��Ƌ��ɐ�����ցA���̑��̐l�͒����p�ӂ���10��̌����E���Ԃ̃o�X���Ȃ��肭�˂������������ցA�����Ă܂��t�^�[�����ĉ��x���̉����A�Ō�̃o�X���x���̒n���o���̂��ߌ�2�����A�A���\���l�̒����ǎ҂͑S���_�f�z���̕t�������ː��h�앞��g�ɂ��Ō�̐��������Ă����B

�@���������͑S��������w�Z�ɏW�����A�Z��ɂ͐��S��̎Ԃ����B

�@���̊�@�̏d�含�ɂ́A���Ƃ��Ă��������Ă��炸�A�܂��Ē����͒N������2�A3���Ŗ߂��Ƃ̔F���ŋM�d�i����K���i�����Ƃɂ������܂ܔ��Ă��܂����B�S��������Ăɔ���ȂǑO�㖢���̎��ۂɓ��R�Ȃ����x�̌P���������A�V�~�����[�V���������������̂ɁA�������͂��߂Ƃ���S�E������ۂƂȂ��ĕ��������C���𐋍s�ł������Ƃ͌����������B

�@���Ώی��͊g�債��3km���A5km���A10km���A15km���A20km���A30km���B

12��05��46���@���Όn�z�ǂ���W��������t���̏��h�ԂŒ����A9���ԂŖ�80�g���𒍓��A14��56���ɊC�������ɐؑւ���B

12���@�n��g�e���r17���̃j���[�X�ōŏ��̉f���������B

|

12��15��36���@1���@���q�F�������f�����Ō���ޔ��A����l�̋~���A���������{�A�i���d3�l�A���͊��2�l�j�z�E�_�������|���v�͔����ɂ���U���ɂ��~�݂����P�[�u���������A�����d���Ԃ͎�����~�B�������Ă����C�������̂��߂̃z�[�X���������Ďg�p�s�\�A��ƒ��f�B

12��16���@���ː���500��Sv/h�i�}�C�N���V�[�x���g�j�������ƂŁA���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@15��ʕ�

12��18���@���猧�m����ʂ��āA�x���A��F�A�o�t�A�Q�]�̊e�����ɔ��w���A���̓��e�u���a20�`�͔��v

�� �]���ĐV�ɂ��킫�s�̈ꕔ�i�v�m�l�j�A�L�쒬�A��t���A������A�������A�쑊�n�s���ΏۂƂȂ�A����10�`���Ŕ��Ă����������X�ɔ��n�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

������ɔ��Ă����x�������͎O�t�s��ڎw���Ĕ��A������̑��������s���邱�ƂɂȂ����B�Y���Z�����v�͖�17��7500�l

12��20���@1���@�ɏ��Όn���C����ʂ��ĊC���̒������J�n

13��05���@3���@��ECCS�����s�\��Ԃ�15��ʕ�

13��08���@3���@�@�R���I�o�n�܂�B

���ː���500��Sv/h���z��������15��ʕ�

13��08��41���@3���@�x���g�J�n�A�ȍ~��������{

13��09��08���@3���@���q�F����

13��10�����@3���@�F�S�������n�܂萅�f����

13��09���@3���@�Ƀx���g�J�����u���̋�C����o

13��13���@3���@�ɑ��ĊC�������J�n�i�h�ΐ����̒W���͌͊��j

|

13��13��13���@3���@�Ŕ����A������������ԁA������

�����ɂ����h�ԋy�уz�[�X�j���A�g�p�s�\�ɂȂ�B

14���@�����̏��h�Ԃ��t�߂܂œ����������A���H�Ɗ��I�Ō���t�߂ɋ߂Â��Ȃ��B

14��13��18���@���q�F���ʂ̒ቺ�X�����m�F�A�i�[�e��x���g�̌�ɊC������������

14��16�����@���͗}�����ɏ��C���u���������S�فv�ɂ�錴�q�F�̌�����D��B

14��18�����@���q�F�̌������J�n

14��18��22���@2���@�̌��q�F���ʂ��}�C�i�X3700�����ɒB���ĔR���_���S�I�o

14��20��22���@�F�S���n�Z����\��

14��22��22���@���q�F�i�[�e�푹���̉\��

��14�����@���̍��A������������d�{�Ђ��犯�@�ցu������ꌴ������Ј���P�ނ��������v�Ƃ̈ӌ�������Ɠ`���A�����́u���d�͓d�͉�ЂƂ��Ă̖������������̂��A�В����Ăׁv�Ɛ������炰���B

15��05��30���@�����瓌�d�E���K���{�Ђɏ�荞�݁A��c���ɋ����ԓ��d������O�Ɂu�P�ނȂǂ��肦�Ȃ��A�o������߂ĉ������B�P�ނ����߂��瓌�d��100���ׂ�܂��v���{�Ɠ��d���������̑��{���𓌓d�{�Ђɐݒu���邱�Ƃ����߂��B

�����̍�2���@�ł͔������������A���͗}�����ɑ����̋^�����o�n�߂��B

�@���̍��ɂȂ�ƁA���̔���������œ����Ă����n��������Ђ̍�ƈ������҂ɉ����A���d�����u���S�ė������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�ڌ����Ă������߁A���̏�u���Ԃɔ��̊ԂōL����s�����������Ă������B

15��06���@4���@�����������ĕǂɌ�����

3���@���甭��

2���@���͗}���v�[���t�߂Ŕ��������ē����ቺ�B

15��07���@4���@�������ό`�E�j���B

15��08��30���@2���������甒��

15��09��30���@4���@�ʼnЊm�F�A���h���ɒʕ�

15��10���@4���@�̉Ђɂ��āA�o�Y�Ȃ��ČR�ɉ����v��

15���@�����~�n���̐���`����O�ɐݒu���ꂽ���˔\���葕�u�A�}�㏸

12,000��SV/h�A�A�����J�̉q�����B�e����������ꌴ���̎S���\�����B

�R���q���̉摜��@�q�����B�e�����Ǝv���܂����A�����J�����[�_�𓋍ڂ��Ă���f����3�����ɉ�͂ł��A���x��1���ȉ��̕��̂̉�͂��ł��邪�A�������A�R���@��������������\����̂͂��̒��x�܂ŁB

15��11���@�����u20�`30km�����̏Z���͉������v���w��

��͔��a30km�̏��͔�s�֎~�A�������Ƃ́A����s���悪�Ȃ��A���̎�i���Ȃ��A��҂��������c����錋�ʂƂȂ�B

15���@�h�q�ȁA�k��h�q��b�Ɨ��������A���d�����̉�k���s���A�w���ɂ��������̐��b������ꂽ�B

�@�R���v�[������̏������������琅���C�����������Ȃ����A���������}�ɐ������Ȃ��Ɨn�����N�������Ƃ͕K��A���s�����߂�B

16���@�x������������֔������ߑO���A���������S�R�s�ֈړ��B�r�b�N�p���b�g�ցA�����U���O�t�ցA�ꕔ��ʌ��������B

16��16���@���X���Ԃ牺�����w��2�@���������ɒB�������A�\�z�ȏ�̋������ː��ɑj�܂�A���̓��͒f�O���P�ށB

17��08���@������蒼���A3���@���̑Ԃ�40�����ƌ���2�@�̃w����09��48���J�n�B�v��30�g���𓊉������B

17��19���@�x�������@�����A�f�������p�̍��������A�Ԃ��n������̐�w�������āA3���@�ɖ�10���Ԃ�44�g��������B���㎩�q���̏��h��5��Q��

18���@�������h�����h�~�������i�n�C�p�[���X�L���[�j���A3���@�ւ̕����v13����30���ɂ킽��2400�g���ȏ�̊C�����������B

���̌�A�q�q���q���n�z���̑�^���h�ԁA���l���h�ǁA�����h�Ǔ��̉������������B

���������Y�̌����A��A��錧�Y�̖�ؓ��H�i�q���@��̎b������

���˔\�Z�x�����o���ꂽ�Ɣ��\�A�o�ג�~

����������A�����̊�l������ː����E�f�����o

24���@3���@�̌������ŁA��ƈ������Z�x�̉������ɂ�葫�ɔ픚�A1�A2���@�����ł����Z�x�̉����������t����B��ƈ���3����މ@

29���@���d�@���������@

30���@���d�@������u1�`4���@�͔p�~������Ȃ��v�Ɣ��\

��4��

2���@2���@�̎搅���t�߂̋T����˔\���������C�ɗ���o�Ă���̂��m�F

4���@�������ɒ������Ă����Z�x���˂̉��������C�ɕ��o�A���Z�x�̕��˔\�������̕ۊǏꏊ�Ƃ���B

7���@���f������h�����ߌ��q�F�i�[�e��֒��f�K�X�𒍓�

11���@���d�����В��A���������̑��{����K��A���m���ʉ��

11���@���̑�k�Ђ���1�����ڂ�11���ߌ�5��16���n�k����

���l�ʂ��k���Ƃ���M7.0�Ɛ��肳���n�k�����A���킫�s�Ők�x6��A���킫�s�c�l�ʼnƉ�3��������A�y�������16�˂̏����܂�3�l�����S

�n�k�̉e���ŕ�����ꌴ��1�A2���@�̊O���d�����r�₦�A1�`3�@�̉��݃|���v����~�A���q�F�ւ̒�����Ƃ����f�����Ɣ��\�A�܂��Ȃ��d�������u50�������������f�v���S���ɂ͖��Ȃ��Ɣ��\�B

�����{��k�Ђ���]�k���A�����A����1�����ԂŐk�x6��ȏ���ϑ������̂�3��ځA�k�x5���ȏオ6�����Ă���B���̓����ߌ�5��17����M6.0�A26��M5.6���A�����Ĕ����A�ߌ�8��42���ɂ͈�錧�k����k���Ƃ���ő�Ők�x5�オ����A�l�ʂ���錧�k����k���Ƃ���k�x4�`1�̒n�k��20��ȏ㔭�����Ă���B

�@���q���o��

�@���q���@���݂Ă݂܂��B��̍�_�E�W�H��k�Ў��ɂ́A�ЊQ�~���Ɏ��q���h�����啝�ɒx��Ă��܂��A�傫�Ȕ������N����܂����B����͓����ЊQ�h���v�����Ȃ�����o���o���Ȃ��K��ɐ����Ă���A�n�������̂���͏o���v���Ȃ��A���R���t�A�����͊�@�Ǘ������Ȃ��A�o���o���ɓ����Ă�����ɍ������A�S��������炸���̈Č���R�c���Ă����Ƃ����厸�Ԃ������A�O��I�ɔᔻ���ꂽ�̂��_�@�Ƃ��Ď��q���@����������ЊQ�h�����啝�ɏo�����Ղ��Ȃ�܂����B

�@�ЊQ�h���F�n�k�A���Q���̑�K�͂ȓV�ϒn�ق�A��ʂ̎����҂̔������K�͂̎��̓��̊e��ЊQ�ɑ��ċ~����\�h�����Ȃǂ̑Ή��ɑ����E�����ꍇ�A���C��̎��q��������h�����A���̑g�D���Ȃċ~���������s���A�̂��ЊQ�h���ł��B

���ߖT�h���i���q���@��83��3���j

�����⎩�q���{�݂̋ߖT�ōЊQ�����������ꍇ�A�����̒���������h�����Ă��邱�Ƃ́A�s���{���m���̏o���v���̕K�v�͂Ȃ��A�����̒��̖��߂����ł悢�B

���n�k�E�ЊQ�h���i���q���@��83����2�j

�n�k�Ɋւ���x���錾���o����ۂɒn�k�ЊQ�x���{��������v�����ꂽ�ꍇ�ɏo������B���̏ł̏o���̎��т͖����Ȃ��B

����̌������̂ɏo�������͖̂k��h�q��b�A���������A���d�����Ƃ̋��c�ɂ��w���R�v�^�[�����̏o���A���h�Ԃ̏o���ƂȂ����B

�����q�͍ЊQ�h���i���q���@��83����3�j

���q�ً͋}���Ԑ錾���o���ꂽ�ہA���q�͍ЊQ���{���̗v���ɂ�蕔�����h�������B

�@���CJCO�ՊE���̂���1999�N�i����11�N�j�ɐ��肳�������q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@�Ɋ֘A���Ēlj����ꂽ�B������ꌴ���ł͌��q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@�Ɋ�Â��h�����ꂽ�B�h�������́u���㎩�q���������ꕐ��h����v�B2008�N�n�݁A��ʌ���{���Ԓn���ɂ��镔���ŁA��200���̑����ō\���������ꕔ���ł��B

�@����Ƃ���͈̂������킪���ꂾ�ƌ����Ӗ��ŁA�u���ꕐ��v�Ƃ́A�j����A��������A���w���퓙���w���A���̕���ōU�����ꂽ�ۂɂ́A�������ꂽ�n�悪����u�h��v�A�܂艘�������Ɋ��镔���ł��B�������̂ł͏��߂�80���̑������o�����āA�ł��댯�Ȍ��ɓ����Ċ��Ă��܂����A���͂̕Ȃ��A�}�X�R�~�͖��������悤�ł��B

�@���q���@��̂��̔C���ɂ����ẮA��h�q��b�Ȃǂ̎w�����߂��K�v�Ƃ���A�s������������������Ă���܂��B

�@�ЊQ�h�������͗�O�Ƃ��āA�ЊQ�h���̗v���͓s���{���̒m���̑��A�C��ۈ��������A�Nj�C��ۈ��{�����A��`���������A���n�x�@�������v���ł��܂��B

�@�܂��A�L���ʐM���r�₦�A���n���������Ă��ĊW�@�ւɘA���ł��Ȃ��ꍇ�́A���ڎ��q���ɔh���v���A�Ⴕ���͎��q�����Ǝ��ɔ��f���ďo������̂�����h���ŁA��ɓs���{���m���̗v������Ηǂ��Ƃ��ꂽ�B

�@����h���́A���Ԓn�i�߂ł���i���R���������j�ȏ�̎��q���̔��f�ŁA�o���𖽂��邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ����B

����̓����{��k�Ђł́A���k�e�n�ɒ��Ԃ��Ă��鎩�q���ł́A�e���Ԓn�Ƃ��A�n�k����15����ɂ͏o���������߁A30����ɂ͏o�����Ă���B

�@�����w���ɂ���p���������

�@�ړI��3�������ɂ���u�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���v�ւ̗�p���z����~���A����M�Ő����������Ă��܂����A���̗�p���⋋�Ƃ��Ă̕��������A�n�ォ��̕������ŁA�����đ��̌����ɂ����������B

�@�o�����߂����A���㎩�q���E���w���R�v�^�[�c�i��t���؍X�Ê�n�j�w��2�@���Q���\�肳�ꂽ���A���̑O�ɒ�@�Ƃ��āA16���ߌ�A���̌�����̕��ː��̑�������{�������A���������\���90m���877mSv/h�̍��Z�x�ŁA�斱���̔픘�����O����A���̓��͒��~�B

�@��17���A�z�o�����O���Ă���_�����ߓ����̗\�肪�A�����^�����O�̌��ʁA��s�𑱂��Ȃ��瓊�����A���������s���[�g��ݒ肵���B

�@������̑؋Ԃ͌v40�������x�A2�@�����݂Ɍv4����������Ƃ��ČߑO9��48���A3���@�̃v�[���Ɍ������ĕ��������A�v4�����ČߑO10���I���B

�u��̏��ցv���ƊO�����f�B�A�͚}�ΓI�ɕ����A�����ϋl�܂������ő��ɕ��@���Ȃ��A���Z�x�̕��ː��ʂɉ�������Ă�����֔�э���ł����Ȃ���Ε��������ł��Ȃ���a�̌��f�ł���A����ɂ���Ă���Ə��N���̂�����A�O���̃��f�B�A����ƁA����ɕ֏悵�đ����A�����ł����A���ӔC�Ȗ쎟�n�͉����ɂł�����̂��B�i��̏��ցA�Ƃ́A���Ăł͉��̖��ɂ������Ȃ��A�Ƃ����Ӗ�������炵���B�j

�@���h�Ԃɂ�����

�@�����āA���ォ��x�����@�����A�f�������p�̍��������ԁA���q���̏��h�Ԃ��������J�n�����B���������������Ԃ̓f���p�Ȃ̂ŁA��������Ă̕����ɂ͓K���Ȃ������B

�@18���@�O���q���@���h�Ԍv6��A�v40�g�������A�ČR���h�ԑݗ^���c�͊֓d�H�E��2�g�����������B

�@3���@�́u�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���v�͌����̂Ȃ��ɂ���A���q�F�Ƃ͕ʂɂ���{�݂Ō����̏㕔�ɂ���B

�@�R���_�͌��q�F�̒��Ŋj��������ɂ��M�G�l���M�[����o�������A��3�N�Ŏg�p�ς݂ƂȂ�A�V�����R���_�ƌ�������B�������Ď��o�����R���_���u�g�p�ς݊j�R���v�����A����M���o�������Ă��邩��A������p���Ȃ���Ȃ炸�A�u�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���v�ɓ���ė�p�����z��������M���p���Ȃ���Ȃ炸�A���ꂪ�����ԂŖ�3�N������B

�@���̊ԗ�p���̏z���K�v�ŁA����̎��̂̂悤�ɗ�p���̏z����~����A����M�ɂ��v�[���̐��͏������Ă��܂��A�R���_�͘I�o���A�ň������g�_�E���̉\��������A�K���ɂȂ��ĊO���������p�������B

�@�g�p�ς݊j�R���̏ڍ�

�@���d���\�ɂ��ƁA3���@�@514�{�B�@4���@�@1,331�{�B�@5���@�@946�{�B�@6���@�@876�{�B�@���p�v�[���@6,375�{�Ɣ��\�����B

�����͓d��������p���z�V�X�e���̍ĉғ��܂ő������B

3��19���@���̓�����O�����h���������{�i�I�ȕ�����킪�J�n

�@�������h���n�C�p�[���X�L���[���i���h�~���@�������j139���A���ܕ������ԁA����ЊQ��ԁA��^���w�ԁA�n�V�S�ԁA��Ǝԓ��v30��Q���A���ܕ������Ԃ�2��Ő���⋋���钆�p�Ԃ�A���ŘA������3.8�g��������

|

�@������Ƃ́A�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���ւ̗�p���z�V�X�e�����ĉғ�����܂Ōp�����A�Z����h�����Ƃɐ������܂����B

3��19���@�ߑO0�����A�������h���n�C�p�[���X�L���[��3���@�ւ̕����J�n�A20���̕����Œ��~�B3���@����1���ԓ���3,181�}�C�N���V�[�x���g�ϑ��i�P�ʂɒ��ӁA�}�C�N���A��Sv/h�j�@�ߑO4��22���A5���@�̊j�R���ۊǃv�[���̗�p���z�@�\������

�ߌ�2��5���A�n�C�p�[���X�L���[��3���֕����ĊJ�A�A��7���ԗ\��B20���ߑO3��40���܂�13���ԕ�����������

�ߌ�7���A1�A2���@�ւ̔z�d�Ռ��ψ���ƊO������̑��d���Ɛڑ���Ɗ���

�ߌ�10���A6���@�̊j�R���ۊǃv�[���̗�p�@�\��

�ߌ�11���A3���@�t�߁A1���ԓ�����2828�}�C�N���V�[�x���g�i��Sv/h�j

3��20���@�ߑO8��20���A���C�q�����h��11��ɂ��4���@�ւ̕����J�n

�ߌ�4���@���d�����O���ƌq������2���@�̓d�͐ݔ��Œʓd���m�F

�ߌ�6�����A���q�����h�Ԓn�ォ��4���@�֕����J�n�A�A��6���ԗ\��

�ߌ�9�����A�ً}���h�������i�������h���j3���@�֘A��6���ԕ����\��

21���ߑO4��3���@�ւ̕����I��

3��21���@�ߑO6��40���A���q���ɂ��n�ォ��4���@�֕����J�n

�ߑO8��40���A4���@�ւ̕����I��

�ߑO11�����A5���@�̔z�d�Ղ܂Ŏ�d�A6���@�ɂ��d�C���������ԂɂȂ�

�ߌ�6��20�����A2�����q�F�������甒���オ��B

3��22���@�ߑO8���A�d��������ƊJ�n

�ߌ�3��10���A�ً}���h������3���@�֕����J�n�A�ߌ�4���I��

�ߌ�5��17���A���d�͐��R�������@�i��������A���j���g��4���@�ۊǃv�[���֕���

�ߌ�10��43���A3���@�̒������䎺�ɊO���d������������A�Ɩ��_��

3��23���@�ߑO10���A���d���R�������@��4���@�̕ۊǃv�[���֕���

�ߌ�4��20�����A3���@���獕�����オ��A3�A4����ƈ��ޔ�

3��19���`22���@�@�@�������h���@�@�@�@�@�Q���l���@139��

3��19���`22���@�@�@���s���h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@53

3��22���`24���@�@�@���l�s���h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@67

3��24���`26���@�@�@���s���h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@36

3��26���`28���@�@�@���É����h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@34

3��29���`30���@�@�@���s�s���h�ǁ@�@�@�@�@�@�V�@�@40

3��17���`4���܂ŗ��㎩�q���A�C�㎩�q���A�q�q���̏��h��

�������I��

�@�g�p�ς݊j�R���ꎞ�����v�[���ւ̗�p���z�V�X�e�������āA����ɗ�p���o����悤�ɂȂ����B�i3��20���O���d���ƌq���������A���̌�����d�H�C�����K�v�������j

�@����̓����{��k�Ђł́A���k�e�n�ɒ��Ԃ��Ă��鎩�q���ł́A�e���Ԓn�Ƃ��A�n�k����15����ɂ͏o���������߁A30����ɂ͏o�����Ă���B

��������L���鍑�O�̐��Ƃ͍ő�̊S�������ĉq���ʐ^����͂��Ă���A���̎��_�Ő�]�I��ԂɊׂ��Ă���ƕ��͂��āA�F�S���n�������郁���g�_�E���i�F�S�n�Z�j�Ɏ��邱�Ƃ����O���Ă����悤�ŁA�e���̃��f�B�A���T�m���ĐV���ɂ����̌��O��_���Ă����B

|

|

|

���́@��F���S�������

|

|

�@���̓��������������������̂��낤���A����Ƃ̓ˑR�̉����ɁA�����Ɋ҂��A�ꎞ�I�Ȕ��Ǝv�����݁A���̐g���̂܂ܔ��Ă������4�N�ɂȂ�B

�@������ꌴ�����̂́A�z�����n�k�Ƒ�Ôg�ɏP���A�V�X�e�����쓮�������A�⏕�S�Ă̓d���������Ă��܂��A���p�F�S��p�V�X�e�������|���v�܂ł��쓮�����A�����I�ɘF�S�n�Z���N���Ă��܂��āA���x��7�̑厖�̂ɂȂ��Ă��܂����B

�@���̓�����3�x�ڂ�3��11�����}���邪�A�҂����̌��ʂ��͑S���Ȃ��A����ǂ��납���Ԓ����{�݂ɕϖe���Ă��܂����B

�@��n�k�A��Ôg�A��ꌴ�����́@2011�N�i����23�N�j3��11���A14��46��18�b�A�{�錧���������̓��쓌��130km�̊C���k���Ƃ���n�k�K�̓}�O�j�`���[�h9.0�A���{���Ӓn�k�Ƃ��Ă͊ϑ��j��ő�K�͂̒n�k�����������B

�@����A�k��38.1�x�A���o142.9�x�A�[��24km�AMw9.0�B�k���͊�茧�������錧���܂ł̖�500km�A��������200km�A�����悻10������km�Ƃ����L�͈͂ɋy�B

�@�o�t�S���̐k�x6���A�Ɖ��̑S��A���ꕔ�������B

������ꌴ���@�n�k�A�Ôg��Q�A���̔���

�������d�͕�����ꌴ�q�͔��d���i��F���E�o�t���j

�i1�j�^�]��

1���@�i46��kW�j�i������~�j

2���@�i78��4��kW�j�i������~�j

3���@�i78��4��kW�j�i������~�j

4���@�i78��4��kW�j�i�茟�ɂ���~���j

5���@�i78��4��kW�j�i�茟�ɂ���~���j

6���@�i110��kW�j�i�茟�ɂ���~���j

�@��ꌴ���͊O���d���r���A���ׁ̈A���p�d��DG�������I�ɉғ��A���p�d���ł���f�B�[�[���G���W���͏o�͖�8100KVA�i2�`4���@�j����A�����50,000�g���N���X�̉ݕ��D�����ڂ��Ă����@�i���d�@�j�ɕC�G����D�G�Ȕ��p���d�@�ł���B

1���@�`5���@�S�d���r���A�i6���@�����p���d�@�݂̂������c��j

�O���d���͍������S��������A�n�k�����Ɠ����ɑr��

14��46���F1���@���q�F������~

14��47���F2�`3���@���q�F������~

14��49���F�C�ے��A��Ôg�x��

15��27���F��Ôg���g���B

15��35���F��Ôg���g���B

15��37���F1���@�S�d���r��

15��38���F3���@�S�d���r��

15��41���F2���@�S�d���r��

�@��Ôg�͑��g�A�g��11.5m����15.5m�ŁA�z��ł͍ō�6.1m�Ő�N�Ɉ�x���x�Ƒz�肵�A���p�f�B�[�[�����d�@�ƔR���^���N�͊C���͂�4m�̒n�_�ɐݒu���Ă���A���R�Ȃ����u�ɂ��Ĕg�ɓۂ܂�A���p�f�B�[�[�����d�@12��S�Ă������A�R���^���N�͗��o�A�o�b�e���[�d���ݔ��̓^�[�r�������n���ɂ������ׁA���v�ɂ���u�ɂ��ēd����r�������B

�@���̂��ߔ�퓔�d���������A�������䎺�ł̌��q�F���x�A���́A���ʂȂǂ̍ŏd�v�p�����[�^�̔c�����s�\�ɂȂ�A�܂��ً}�F�S��p�V�X�e���̑��삪�s�\�ɂȂ��Ă��܂����B�^�[�r�������̔������͏펞�܂��Ă������A�Ôg���P���ɂ͊J���Ă����炵���B�i�n�k�̐k���ŊJ�����̂��A�E�o���Ɍ㑱�̂��ߊJ���Ă������̂��j�B�ꐶ���c����6���@�̌��q�F�����p�d�������p����5���@�Ƃ̓d���Z�ʂŎc���M�����������p�n�̊C���|���v���N������5���@.6���@�̌��q�F�ቷ��~�ɐ��������B

�@��ꌴ���̒������䎺�ł͏Ɩ��A�v��̕\���͏����A�^�]���͉����d���ŏƂ炵�Ȃ��玩���Ԃ̃o�b�e���[���O���Čv��Ɍq���f�[�^��ǂ݂Ƃ낤�ƕK���������B

�@�����ɏ풓���Ă����ۈ��@�E���́A���ꂽ�ꏊ�ɂ���u�I�t�T�C�g�Z���^�[�v�������đ���A���q�͍ЊQ���ɂ͂��������n���{���ɂȂ�Ǝw�肳��Ă����B

�@�����ɂ͌����̏��펞�Ď��ł��郂�j�^�|���ݒu����Ă��邪�A��d�ƒʐM������r�₦�Ă��邽�߁A�̐S�̃f�[�^�������Ȃ��Ȃ��Ă����B

��������ꌴ�����̂̌����͑��ɑS�d���r���B

|

�i1�j���̂̒��ڌ����́A����9���Ԃɓn��d���r���ɂ��

11��15��37���`�@20��15��46��

3��11��14��46���@�k�x6���̒n�k�����i���n�̐k�x�j

�@1�`3���@�͒ʏ�^�]���A4�`6���@�͒���_����

�@�n�k�������㒼���ɃX�N�����������I�ɍs���1�`3���@�͎�����~�����B

�@���̑���͌��q�F���Ɏ����I�ɐ���_���}������ً}��~����B

�@��������ƌ��q�͔��d�����̓d���͏������d��d���Ƃ��Ă��邩��A�ً}��~����Ə����d������O���d���ɐ�ւ��B

�@�Ƃ��낪�n�k�����Ɠ����ɊO���d���ł��鍂�����S�����������ߊO���d���͎Ւf���Ă��܂����B

�@����ɂ����p�f�B�[�[�����d�@�iD/G�j�N���A�X�N������̋N���͏����ɐi�s�����B

15��27��

��Ôg���g�������������A���̔g���͒Ⴍ�i��4m�j�����̔�Q�͂��������A�S�d���r���܂łɂ͎���Ȃ������B

15��35��

��Ôg���g�P���A1�`4�@�~�n���̒Ôg�Z���̔g����11.5�`15m�B�ꏊ�ɂ���Ă�17m�����������������B

�C�݂ɋ߂��W��4m�ɐݒu����Ă������p��p�n�y�є��p�f�B�[�[�����d�@�p�̗�p�C���n�|���v�A�R���^���N�S�Ă��Ôg�ɓۂ܂�S�����Ă��܂����B

���q�F�����A�^�[�r�������̂����v�����͕W��10m�������̂ŁA�����̎{�݂͍ő�g��7m�̒Ôg���P�������ƂɂȂ�A�����C���������j���Đ����悭�������ɗ��ꍞ�B�Ôg�x��ō�ƈ�������ۂɕ��i�͕��˔\�R���h�����ߕЕ��������J�����d����S�J�ɂ����܂ܔ����炵���B

�@�^�[�r�������̒n��1�K�ɐݒu����Ă����͔̂��p���d�@�A���p�𗬔z�d�Փ��̓d���n�B

�@�R���g���[�������̒n��1�K�ɂ͒����d���n�i1�A2�A4���@�j

���q�F�����n��1�K�ɂ�RCIC�i���q�F�u������p��j��HPCI�i���������n�j�������̔��p��p�|���v�����ݒu����Ă����B

�@�n�����ł̊����ł���A�r���|���v�����͌��r���ō쓮�����A�S�d�����r���A�ߍ����́i�V�r�A�A�N�V�f���g�j�̎n�܂�ł������B

�@�Ɛk���ɂ���d�����{���ł͊O�̗l�q���킩�鑋���Ȃ��A�Ď��J�������쓮��~��ԂȂ̂ŒÔg�̏P���ɂ��S�d���r���̏�Ԃ����炭�̊ԁA�c���ł��Ȃ������炵���B

15��37���`42���i�S�𗬓d���r���j

���̎������̊e���@���R���g���[������3�̒������䎺������A1�A2���@�A3�A4���@�A5�A6���@�𐧌䂵�Ă����B6���@�������ēd�������v�����ł��n�߁A�₪�ď����A�x���������Ȃ��Ȃ�A���p�d�����~�܂����B

6���@�̋�⎮�f�B�[�[���iD/G�j���d�@�������A�S�𗬓d����r���A�����d���ł�1�A2���@�őr���A3���@�ł͒����d���ݔ������n���K�ɂ��������߁A�퐅�͂������@�\�������قǂ̐Z���͂Ȃ������̂ŁA���̌サ�炭�̊ԁARCIC��HPCI���쓮�������[�d���ł��Ȃ̂ł₪�ă_�E�������B

15��37����

1���@IC�i���p������j�u���فA�t�F�[���Z�[�t�Łe�f�ɁA1���@�ł͒������܂ޑS�d����r���A�������䎺�͐^���ÂɂȂ�A�����d���̑r���ɂ��A�e�v����S�ĕ\�����Ȃ��Ȃ������߁A�ŏd�v�ȃp�����[�^�ł��錴�q�F�̐��ʁA���͂��s���ƂȂ����B

IC�́A����܂ʼn^�]���ɂ����On/Off���J��Ԃ��Ȃ��珇���ɋ@�\���Ă������A�S�d���r���Ɠ����Ƀt�F�[���Z�[�t�@�\�������A4����o���u�S�ĂɁe�f�̐M�����������Ă��܂����B

���̂���IC�͗�₳��錴�q�F�̍������C��������ɏz���Ȃ��Ȃ�A��p�@�\�������Ă��܂����B

2�`3���@�ȍ~��RCIC�i���q�F�u������p��j�ł́A�u���ق͒����d���r���ł����̂܂܂̏�Ԃ�ۂĂ�l�ɐv����Ă����B

15��38���i3���@�S�𗬓d���r���j

�Ôg�ɂ��Z���̂��߁A�����������S�𗬓d����r�������B������2���@�Ƌ��p�̕����ɂ��钆�����䎺�͈ÈłƂȂ����B3���@�ł͒����d���Ղ�o�b�e���[�����^�[�r�������̒��n���K�ɂ��������ߑr����Ƃ�A���͗e��␅�ʂȂǎ�v�p�����[�^���Ď��ł��ARCIC�͓d���r���O��15��25�����q�F���ʍ��ɂ�莩����~�����B

�z����₷��ߍ����̂������������Ƃ�����A���d�����͖@�߂Ɋ�Â��S�𗬓d���r���̕��������ɒʕ��B

15��41���i2���@�S�d���r���j

�����d�����܂ޑS�d����r���A�������䎺�͈ÈłƂȂ�A�S�v��͓ǂݎ��s�\�B�ł��d�v�Ȍ��q�F�̃p�����[�^�ł��錴�q�F�̐��ʁA���͋��ɕs���ƂȂ����B

�i2�j���q�F�̗�p�@�\�E�x���g�@�\�r��

15��42���iECCS�ً}�F�S��p�V�X�e���@�\�s�S�j

�@1�`4���@�̔��pD/G�́A�e���@���Ƃ�2��A�S����8��ł��������A���̌���S�����̂��߂ɑ��݂���A2���@��1��iB�n�j��4���@��1��iB�n�j�͗��ꂽ�Ƃ���ɂ��鋤�p�v�[���i�����E�~�n/�C��10m�j��1�K�����ɐݒu����Ă����B����6��̓^�[�r�������̒n��1�K�ɐݒu����Ă����B

�@���p�v�[���ɐݒu����Ă���2��͒n��K�ł��������ߔ퐅�������A���v�͂��������c�����B����������D/G�͋�⎮�ł���������A�C�߂��ɂ����đS�ł����C���|���v�̉e�����Ȃ������̂ʼnғ��\�ł������B

�@�������A�v���I�Ȗ���D/G���̂̋@�\�r���ł͂Ȃ��A�z�d�Ղ��n��1�K�ɐݒu����Ă������߂قڑS�Ă��Z���ɂ��̏�ŁA����6��Ɠ��l�ɋ@�\���������ƂɂȂ�A1�`4���@�̌𗬓d���͑S�Ă�r���������ƂɂȂ����B

�@�]���āA�n�k�Ɠ����ɊO���d���̓S�����|��A�O���d���͎Ւf���ꂽ�킯�����A�������|���ɂ������Ƃ��Ă��Ôg�Ŕz�d�Ղ��@�\�r���ł��邩��A�O���d���������Ō����̊J���܂ő��d�ł��Ă��z�d�Ղ��Ւf����Ă��Ă͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�]���ĊO���d����𗬓d���̑r�����S�d���̑r���Ɠ`�����Ă��邪���͔z�d�Ղ̑r�����ő�̌����ł���A�������ɗ\���̔z�d�Ղ����������Ƃ���ɑϐk���Őݒu���Ă������Ȃ����قǂ̉ߍ����̂ɂׂ͊�Ȃ������ƍl����B

�@�f�l����ʼn���ނ��ƂȂNj����Ȃ��Ƃ��Ǝv�����A�ł��������ł��܂��B

15��14���@���{�E�ً}�ЊQ���{���ݒu

�@�����E���K���ɂ��铌�d�{�Ђł́A�����В��͊��ցA������͒����֏o�����ŕs�݁A�u�d����������Ό��q�F�͗�₹�Ȃ��v�����Ă��Ă����������͂ǂ����邱�Ƃ��o���Ȃ��B

�@���@�ւ̕�11��15���u1�`5���@���S�𗬓d���r���v�u1�`2�@�����s�\�v�����ē��d���u���q�F�̗�p���ł��Ȃ��Ƃ��A8���Ԃ܂ł͖�肪�Ȃ��v�ƕA����͔��p�o�b�e���[�̎g�p�\���ԁA���̊Ԃɗ�p�@�\�������ł���Ɣ��f�����炵���B

�@�������A8���Ԃ��߂�����06���ɂȂ��Ă����@�ɂ͘A�������A���@���瓌�d�֘A������Ɨv�̂Ȃ��ԓ������Ȃ����Ƃɓ{���������́A���痤�㎩�q���̃w����p�ӂ���07�������ɂ́A������ꌴ���֓������Ă���B

�@���ЊQ���{���̂���Ɛk�d�v���̉�c���œ{�蔚�����A��ꌴ���̋g�c���Y�����Ɋ��@�֒��ژA������悤�ɂƁA���d�{�ЂƂ͋�����u�����B

�@�������͒m���𒆐S�Ƃ��čЊQ���{����ݒu�A�u���Ⓦ�d����̘A����҂��Ă����Ȃ��v�ƁA11��20��50���ɂ͌������甼�a2km�i�o�t���E��F���j�̏Z���ɔ����Ăт������B

|

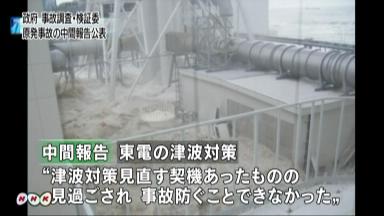

��ꌴ���̏��ݒn��F���̔��E�E�o

�@������ꌴ���i1F�j�Ƒ���i2F�j�̎��ӂɐݒ肳�ꂽ�Ă����d�_�n��iEPZ�j�Ƃ���6���i��F�E�o�t�E�Q�]�E�x���E��t�j���w�肳��Ă����B

�@��ꌴ���̏��ݒn��F���A2011�N3��11���`12���A���`�B�Ɣ��̏Ɋւ��ĕ�����ꌴ�����̂������Ă͌������ӂ̎����̂ɑ��鍑�Ⓦ�d�y�ь�����̏��`�B�s�������ƂȂ����B

�@�܂�����̌������̂́A�����ЊQ�Ƃ��Ĕ����������̂ŁA��n�k�A��Ôg�����đ����ɔ������A���̑Ή��ɖZ�E����Ă������߂Ɍ����̏��ǂ��`���Ȃ������炵���B�A���A��F���A�o�t������ɂ͑�ꌴ���̍L��ۈ������ڔh������A������`�B�����炵�����A�ǂ̒��x�̏������������͕s���B

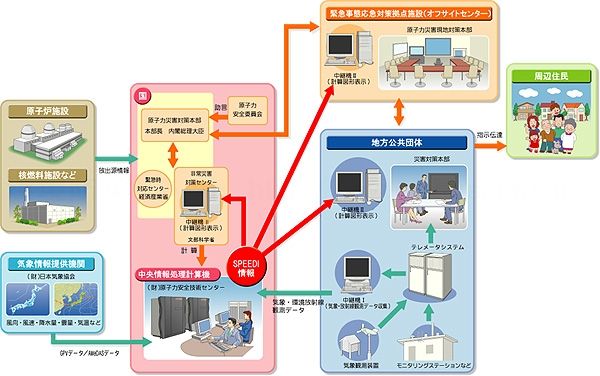

�@�X�ɑ�F���ɂ͑�ꌴ�������5km�̒n�_�AJR���w�߂��A�����a�@�ɗאڂ����Ƃ���ɒʎY�ȁE���q�͈��S�E�ۈ��@�̕��������q�͍ЊQ��Z���^�[�E�I�t�T�C�g�Z���^�[�iOFC�j������A���̃Z���^�[�ɂ͑�F�����ꗙ�����풓���A����F����ɂ��߂��̂ŁA���⌧�̏��͂����������肷�邱�Ƃ��ł����B

�@���̃I�t�T�C�g�Z���^�[�Ƃ́A���q�͍ЊQ�������ɂ��������_�Ƃ��č��A�����́A���q�͎��Ǝ҂ɂ�鎖�̊g��h�~�̂��߂̉��}��A�Z���̈��S�m�ۍ�Ȃǂ��܂��܂ȋً}�K�v�ƂȂ邽�߁A2004�N4���A���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@�ɂ����đS��19�J���ɐݒu���ꂽ�B

�@�I�t�T�C�g�Z���^�[�����_�ɁA���A�����́i���A�n��6�����́j�A���ƎҁA���Ɠ�����̂ƂȂ��āu���q�͍ЊQ�������c�v��ݒu���A�v���ɗL���Ȏ��ł��ƂɂȂ��Ă����B

�@�Ƃ��낪��n�k�ɂ��I�t�T�C�g�Z���^�[�̈ꕔ�ɑ����������A��d�A�d�b�͌q���Ɋׂ��Ă������A����ۈ��@�E���A�����̑�\��100�l�ȏオ�W�܂�A���n���{�����ɔC������Ă����r�c���v�o�Y����b�́A�������猻�n�Ɍ�����������a�Ɋ������܂ꂽ���߁A���q���w���œc���s�ɔ�сA�Ԃő�F���I�t�T�C�g�Z���^�[�ɒ������B

�@��d��12���ߑO3���ɕ����A�Ƃ��낪������1���Ԃ�����10�}�C�N���V�[�x���g�A�����̊O��800�}�C�N���V�[�x���g�A�O��2���Ԃ��邾���ŁA��ʂ̐l�̔N�ԋ��e��1�~���V�[�x���g����җ�Ȑ��ʂɒB���Ă����B

�@�X�Ɍ����̓R���N���[�g���ł�����x���ː��ʂ��Օ��ł������A���ː������̐N����h�������\�t�B���^�[���G�A�R���ɑ�������Ă��Ȃ��������߁A��C�̓��ꊷ�ɔ����ĕ��ː����������荞�݁A�����̑��ʂ͏㏸�������ł������B

�@�O���Ƃ̘A����12�����ȍ~�A�q���g�ѓd�b��2����ƃt�@�N�X���p�̃e���r��c�V�X�e�����g����悤�ɂȂ������A������p���N��ԂŒʐM��i�̕n�コ�͒v���I�ł������B

�@�H���̔��~�͂Ȃ��A�K�\�������⋋�ł����A���ː����j�^�����O�J�[�̑��s���o�����A�ݔ��A�^�c�̑S�Ċւ��ĕۈ��@�̑z�肪�Â��������߁A14����A���n���{���ł���I�t�T�C�g�Z���^�[���畟�������ֈڂ邱�Ƃ����߁A15���ߑO11���Z���^�[�͕����ꂽ�B

�@���̑��{���ɂȂ�͂��̐ݔ����A���̂��N���Ȃ�����̌��ׂ�����Ȃ��Ƃ����ݔ����ԋC�t�����ɂ����s�v�c���A�A�����J��NRC�Ɣ�r����ƕۈ��@�̗]��ɂ��m��Ȏ��g�ݕ��Ɉ��R�Ƃ���B

�@��F������ɂ͂ǂ̒��x�̏����o�������͕s�������A1F���瓌�d�E�������`�B�̂��ߔh������A���I�t�T�C�g�Z���^�[�ɂ�����ꗙ��������������o�������A�t�@�N�X������������Ă���͍�����I�t�T�C�g�Z���^�[�ɓ͂����t�@�N�X�������������m�邱�Ƃ��o��������A���̎s�������͑����̏��Ă����悤���B

�@�d�b�͔��Ɍq����ɂ�����Ԃł͂��������A�t�@�N�X�͈ꎞ��~���Ă������A11��19�������瓮���o���A1F���璼�ڂ̘A�����o�������A�x���x�@���������������B

�@�X��11���[�ɂ͍����Ȃ���̔��p�o�X�h���Ɋւ��A���͓����Ă��邩��{�Ȃ�11���[�ɂ͌������댯��Ԃɂ��邱�Ƃ�c�����Ă������ƂɂȂ�B

�@EPZ��6���ł͈�ԏ���Ղ��A���d�����10��ʕ�11����16��30���ɂ͖����撲���ۂɓ����Ă���B

�@��F�����ꂪ��r�I�����ɋƖ��𐋍s�ł����ő�̂��Ƃ́A�S����d�ł�������������ɂ͔��d���p�ɃW�B�[�[�����d�@���ݔ�����Ă���A�d�C���g�����̂��傢�ɖ𗧂��Ă���B�@�d�b��10����������Ă������A2��������p�o�������A�t�@�N�X��19��7���ɂ͎g����悤�ɂȂ�1F����A�����������B����1F�A2F�Ƃ͉����N�����ꍇ�̓t�@�N�X�ŘA����������茈�߂ɂȂ��Ă������A1F����̘A���͊�撲���ۂɓ��邱�ƂɂȂ��Ă���A12���ߑO3���ɂ̓x���g�Ɋւ��������Ă����B

�@�Ȍ��1F�ً}�Ƒ�F�����敔�����ۂ̊Ԃŋٖ��ȘA�������ꂽ�B�g�ѓd�b�͊e�БS�ĕs�ʁA�q���d�b���ݒu����Ă������A�d���������Ă��g�p�ł��Ȃ������炵���B�܂���F��������ł͒��S�̖̂h�ЂɊւ���Ɩ��͐������ۂ��S�����A1F�Ƃ̊Ԃɂ̓z�b�g���C�����ݒu����Ă������A�c�O�Ȃ���q����Ȃ���Ԃɂ������B���̂���1F�̐E�������ڂ���ė��ĕK�v������`�B�����B

�@���Ƃ̖h�Ѝs�������́A�s���̏ꍇ�ɔ����āA�n��n�Ɖq���n�̃��[�g����d�ɐݒu����Ă����B��F������ł͖h�ВS���ۂł��鐶�����ۂɋ@�킪�ݒu����Ă������A����̃T�[�o�[���n�k�ʼn��g�p�s�\�A�q���n�͉��̂��g�p�s�\�ŁA�C���^�[�l�b�g���g���Ȃ������B

�@���Ƃً̋}�A���Ԃ́A���������̌��q�͈��S��ۂ�OFC�AEPZ6�������ԃV�X�e���ŁA�d�b�AFAX�A�e���r��c���s����ݔ����������Ă������A�̐S�Ȏ��ɂ͑S���g�p�s�\��ԂɂȂ��Ă����B

�@�K���ł��������Ƃ͔��p�d�����m�ۂ���Ă������߂Ƀe���r�ɂ���Œ������\�ł������B����������ł̓n�C�e�N�̋ߑ㍑�Ƃ��Ƃ͌�����Ƃ��コ��I�悵�Ă��܂����B

�@����Ƀe���r���Ƃ����Ă���n�k�A��Ôg�̏���ł���A�������̂̃j���[�X�͌���ꂽ���̂ł����Ȃ������B����͌̈ӂɂ�����ł͂Ȃ��A�������̂̔����n���Ӓn�ł���A���H�����f����A�S�H�͕s�ʁA���̔�s�͋֎~�A�]���Ď�ނɋ삯�t���邱�Ƃ��o�����A���̌�͗�������֎~�ƂȂ�A���d�A���̔��\�����Ȃ��A���悤�ɂ��̐S�̃j���[�X�����Ȃ������B

�@11����x��NHK�̎�ދL��2�l����F�������K��A�����̐������ے�����F���̋����i����f�������ꂽ�B

�@���̑�F���ɂ͊�撲���ۂƐ������ۂ�����A�������ۂ����S�̖̂h�Ђ���Ɋւ��钆�j�I�ȕ��ǂɂȂ�B�Ƃ��낪1F��ۈ��@���Ƃ̘A���͊�撲���ۂł����āA1F�Ƃ̃z�b�g���C������撲���ۂɂ���A1F�Ƃ̓d�b�A���AFAX���S�Ċ�撲���یo�R�ƂȂ��Ă����B

�@���������ЊQ�����������ꍇ�A��撲���ۂ�1F����̏����m��Ɣc�����A���̏���h�Ђ̒��S�ł��鐶�����ۂɓK�ɓ`�B����A���q�͍ЊQ����肭�Ή��ł���ƍl�����Ă����B

�@�����OFC�ƘA���𖧂ɂ��A����EPZ��6���Ƃ��A���𖧂ɂ��đΏ�����ΑS�Ă���肭�s���͂��ł������B

�@�������A�̐S��OFC�͑S���@�\�����AEPZ�Ƃ̘A�������̎�i���Ȃ��A��ȏ���1F�̐E�����h������Č����ł̓`�B������Ƃł́A���ʂ͋ɒ[�ɏ��Ȃ��������A��敔�����ۂƐ������ۂƂ̘A������Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��B

�@�X�ɂ�1F����h������Ă����E���͂��̏�����撲���ۂɓ`�B�������A���R���͐������ۂƂ̋��L�ŁA���ۂɂ����ēK�ɗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A�̐S�̌��q�͂��̂��̂̐��m���̂Ȃ��������ǂ̒��x�������Ă����̂��A���{�������S�̂ɏ���`�B���ׂ����A�����ɂ͓`���Ȃ������炵���B

�@��n�k�A��Ôg�A�������̂ƕ����ЊQ�̃V�~�����[�V�����͂Ȃ��A�Ԃ����{�Ԃł͓K�ȍs��������Ƃ����Ă������Ȃ��Ƃ��B

�@���ꂼ��̐E�������Z�ŁA�ЊQ���{����c�ɂ��o�Ȃł��Ȃ��E�������o�����B

�@���̂悤�Ȓ��ł���撲���ۂƐ������ۂ͏��̋��L�Ɍ݂��ɐ����|�����������ł����悤�ƕK���������B

�@�������A1F�̔h���E������̏�B��ƂȂ�A1F���Ői�s���̊�@�I�̏��܂ł͔c���ł��Ȃ������B

�@���q�F���ʌv�̃_�E���X�P�[�����}���ɐi��ł���A�������䎺�ł́A�����s���ł͂��邪�L�ш搅�ʌv�i���q�F���ʌv�j���_�E���X�P�[���ɋC�t���A�}���Ȑ��ʒቺ�����ꂱ�̂܂ܐ��ڂ����TAF�i���q�F���R���ŏ㕔�j���B�܂�1���ԂƐ��肵���B

|

19��00�����@1���@�Ő��f�����n�܂�B

19��03���@���{�A���q�ً͋}���Ԑ錾����

19��45���@���[�����A�ً}���Ԑ錾������i�L�҉�j

20��00���@1���@�A�F�S�n�Z�n�܂�B

20��49���i1�A2���@���ݏƖ��_���A�͕s���j

1�A2���@�������䎺�ɉ��ݏƖ����_�������B���������ʂ⒍���͕s���A���{���͎��Ԃ̈����ɔ����Z���ւ̔��v���̏����Ȃǂɓ������B

20��50���@�������m���A���a2km�����i��F���A�o�t���j�Z�����w��

21��15���i���f�Ƃ��čň����o��j

�@���d�����{����RCIC���q�F�u������p�n�̍쓮��Ԃ��s���Ȃ��Ƃ���ATAF�i���q�F���R���ŏ㕔�j���B��21��40���A�F�S�����J�n22��50���A���͗e�푹��23��50�����Ɨ\�z�����B2���@�͐��ʂ̃p�����[�^���S�����炸�ߊϓI�ȗ\�z�������B

21��23���@���{�A3km�����̔��A3�`10km�������w��

21��37���@3km�����A��F���i279�l�j�A�o�t���i857�l�j���J�n

23��49���@���������q�̓Z���^�[�ASPEEDI�ɂ��\���}�����[����M

23��55���@��F���A���a3km�����̏Z������

3��12���@00��06���@1���@�ɂ��āA���d�����x���g�̏����w��

00��08���@��F���A�o�t�����胈�E�f��������

00��30���@���d�A���a3km�����̏Z�����v��

01��12���@SPEEDI�ɂ��2��ڂ̗\���}���쐬�i�ۈ��@�j

01��49���@1���@�i�[�e�툳�͐v������

03��30���@���x���g���{����

05��14���@���d�����̐��ʏ㏸�ŕ��ː������R�o���f�A���ɕ�

05��32���@���t������b�̎w�߂ɂ�蕟����ꌴ�����甼�a10km�����̏Z���ɑ����w���i�Ώ�4��4��8272�l�j������b�A�������m���A��ꌴ���̌a10km�������w���͑�F���̑唼���Y������̂őS�������w���ƂȂ����B

����������甼�a3km�̏Z���ɑ�����w��

����������甼�a10km�����Z�������Ҕ��w��

�@11��20��50���A�������Ǝ��ɏo����1F�i��ꌴ���j2km�͈͓����w���A21��23���A�����o����1F3km�͈͓��̔��A3�`10km�������w���B

|

�@��F���͌��⍑�̔��w��3km�ȓ����w���A3�`10km�ȓ��������̎w���͑�F���̑唼���Y������ɂ��S��炸�A���̂̐[������F���ł������ړI�ȍs���͂Ȃ��A12���ߑO5��32���ɍ����o����10km�ȓ����Z�҂ɑ�����w���ɂ���āA���߂Ė�����܂߂��S�������邱�Ƃ����߂����A���x�͒����ɑ�����`�B������ŁA�h�Ѝs�������͒n�k�ŕ������̂������A���h�c�A�L��ԂŊe�n�������Ă̐l�̗͂��ő���Ɋ��p���ꂽ�B

|

�@�X�ɍ������͔̂��邽�߂ɍ����p�ӂ��������̃o�X70��i���i���o�[�j���n���s�ē��ŁA���������H�����f����A�n�}�����ɗ����Ȃ��A�g�ѓd�b���s�ʂŗU�����o���Ȃ��A�����ŐE�������H�ɔ�яo���o�X��T�����A�Z�������Ƃ��o�X�ɏ悹��܂ł͏o�������A�n�ӗ��j�����̎w���Œ���1��1��]�l������Ƃ������ɂȂ�A���������ׂ��ꏊ�������Ă���鎩���̂��Ȃ��ŁA�Ƃ������댯�͔����Ă���ꍏ���������̒n�𗣂�A�����ł������֔��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l������B��̓��͓s�H�X���𑖂�A�R�ԕ��ɓ���Ε��ː��͖h������S���ɓ����̂ł͂Ȃ����A�����ł���ꌴ�����痣��悤�Ƒ������B

|

|

|

��3��12��15��36���A��ꌴ���@1���@�@���������f�����A�s�H�X���̏I�_�ł���c���S�D�����ɒH�蒅���A�Ƃ肠�����c���s�����̈�قɑ����̒��������e����A���̑��̒����͋ߍ݂̎{�݂Ɏ��e���ꂽ�B

��3��14��11��1���A�v���T�[�}����p���Ă����ꌴ��3���@����������������

4��3���ȍ~�A��Îᏼ�s�̉�Îᏼ�s�����ǎ蒬��ɂɑ�F��������ړ]���A��������Îᏼ�s���̎{�݂Ɉړ]���e���ꂽ�B

4�����{�A��Îᏼ�s���ɏ��w�Z�A���w�Z�A�c�t�����J�Z�A�J�������B

�@�������̂��āA������A�Z���͑�F���ւ̗�������͑S�ʋ֎~�ƂȂ�x�����Ɏw�肳�ꂽ�B

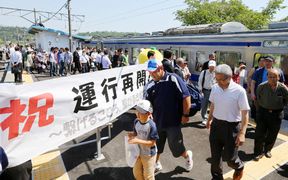

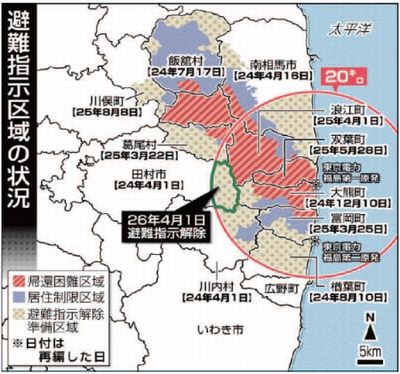

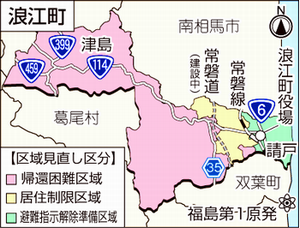

�@2012�N12��10���ߑO0���������āu�A�����v�i�Z���̗�������֎~�A�ꎞ�A��֎~�j��F���S�̂�96�����Y���j�A�u���Z�������v�u���w�������������v�i�����̎��ԑт̂݁A������̋��邱�Ƃ�O��ɗ�������A�ꎞ�A��ł��邪�h���͕s�j��F���S�̂̋͂�4���ɍĕ҂��ꂽ�B

�@���������畟�����m���ɕx�����A��F���A�o�t���A�Q�]���e�����ɑ��Ĕ��w���A���̓��e�u���a10km�����̏Z���͌��O�֔��v�Y���Z����5��1000�l�B

|

|

�@���̎w���ɂ�葁�����h�Ж������S���������Ăт����A�x�����ł͐�����ւ̔����w���A���w���̓��e�́u�����d�͋Z�p�҂ɂ�镟����ꌴ���̌��q�F��~�ɔ�����蔭���̕����̂ŁA���̗\�h�[�u�v�Ɠ`����ꂽ�B��n�k�ɑ�����Ôg�A�]��ɂ��r��Ȕ�Q�ɕ�R�Ƃ��Ă����������h�Ж�����ʂ��ēˑR�����^���悤�ȓ��e�̕������������B�e�n��͒����̎w�߂ɂ����J�n�A�A���ڂ������͒N���m�炸�A�ʼn_�ɑ�ꌴ����藣��邱�Ƃ����ŁA�R�̕��������Ĕ����J�n�����B

|

�@���̊�@�̏d�含�ɂ́A���Ƃ��Ă��������Ă��炸�A�܂��Ē����͒N������2�A3���Ŗ߂��Ƃ̔F���ŋM�d�i����K���i�����Ƃɂ������܂o�����Ă����B�S��������Ăɔ���ȂǑO�㖢���̎��ۂɓ��R�Ȃ����x�̌P���������A�V���~���|�V���������������̂ɁA�������͂��߂Ƃ���S�E������ۂƂȂ��ĕ��������C���𐋍s�ł������Ƃ͌����Ƃ����ق��Ȃ��B

|

�@��F�����ɂ͑S�ʓI�Ɉ���ʂ̃o�X������������z����~�o�ɑ劈��������B�����46��̑�^�o�X����z���ꂽ�̂�������������A�X�ɋ����̂͌��������������Ȃ�3���Ԃ��O�Ɉ���ʂ̖{�Ђ���k�������ďo������Ƃ̗v�����������B�ܘ_��F���⌧���v�������킯�ł͂Ȃ��B

|

|

�@����ɑ�n�k�ɂ���ď�֍������A6�������͎��鏊�ŋT���זv�����������A������ʎ~�߂ɂȂ�O�Őh�����Ēʂ蔲���A��F���ɒH�蒅�������A�n���s�ē��ŗ����������Ă���̂����̐E�����T�����A�U�����Ĕ������E���W�߂��B

�@�܂�����͌��܂��ċ��炸�A����ʂ̉^�]�肳��ɂ́A�Ƃ��������֑����Ă���Ƃ̗v���������ƌ����B��������5000�l�����ł����B

�@����قǑ����o�X�̎�z���o�����̂́A���̂��A���⒬���~�������߂���ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩���B

�@�u�Y�ƍĐ��@�\�v�Ƃ����g�D������B�y�R�a�F���Ƃ������{�̌o�c�R���T���^���g�A�o�c�̐��r�̐l������A������Ќo�c���n��Ց�\�����CEO�ɏA�C�����B

�@��Ƃ̃R���T���e�B���O�A��ƍĐ�����舵����ЂŁA�������v41�Ђ̎x�����s���Ă����B���̒��Ɋ֓������ԁi�Ȗ،��j�A����ʁA������ʁA��茧�k�����ԓ��̃o�X��Ђ��܂܂�Ă����B

�@�����̉�Ђ̎����I�Ȍo�c�҂ƌ���ׂ����낤�B���̕x�R��\������ɍ��y��ʏȂ̊�������1�{�̓d�b���������B�����{��k�Ђł̑�n�k�A��Ôg�Ō�������Ȃ��A���p�̃o�X���o���Ă���Ƃ̗v���ł������B

�@11���̗[�ɂ͒��������ł͊댯�̒���������Ă����̂��낤�B�������Ĉ���ʂɓ`�B����A�����̃o�X����F���ɋ삯�t�����B

�@�X�Ɍ����Α����̑�^�o�X�����^�s����̂ł��邩���ʂ̔R����K�v�Ƃ���B�Ƃ��낪���n�͎Ԃł̔��E�o������A�e�K�\�����X�^���h�ɎE�����A�����܂��V�i�s���ƂȂ��Ă��܂����B�����������{��k�Ђł��邩�瓌�k�n���S�ĂŃV�i�s���ɂȂ������A���H�͋T���זv���̑��ŕs�ʁAJR�e���͉w�ɂ������ꂽ��A���H���j��A�S��������������őS�����s�ʁA�A���̓��͓r�₦�Ă����B

�@�X�ɂ͐Ζ��R���r�i�[�g�̑����A�����^���N�̉���A�S�Ă����̘A���Ŏ�����R���̕⋋�͈ꎞ�I�ɂ͕s�\�ɂȂ��Ă����B

�@���̂悤���ł̔R���̑�ʒ��B�ł��邩��܂��ɕs�\�ɋ߂������B�Ƃ��낪�����ȁA�o�Y�ȂƂ������������������A���ڑ��Ζ���Ђɒ��B��v���A���ꂩ��Ζ��^����ЂɘA�����͂��A��^�^���N���[���[�Ԃ������r���Č��n�ɔR����͂����B�܂��ɒ�������������o��������Ƃł���A���͖������������B

|

|

|

|

|

|

|

��O�́@�o�t���S�������

|

�@�o�t�����

�@�o�t���A�l��6932�l�A���d��ꕟ�����q�͔��d���̑�1���@����4���@�܂ł͑�F���ɗ��n���A5���@6���@���o�t���ɐݒu����Ă���B3��11���A��n�k�A��Ôg�̔�Q�Ɋւ��āA�k�x6�����L�^�A�Ôg�ɂ���Q�͎���53���A�s���s��1���Ɛl�I��Q���������B

�@�����̑����͑�n�k�����A�����đ�Ôg���P�ɋ��������A�\�ߌ��߂��Ă����菇�ɏ]���߂��̏����w�Z�A�����{�݂ɔ����B

�@����E���͋Ɩ����s���Ȃ���A������ɑҋ@�A�[���ɂ͓��d�L�E��2�����h���������ɋl�߂āA�z�b�g���C����F1�Ⓦ���{�Ђƒ��ژA�������A��ʂ�F1�֘A�̏��̂��Ƃ���s�����Ƃ��ł����B

�@��F���ɂ͕��������q�͍ЊQ��Z���^�[�i�I�t�T�C�g�Z���^�[�j�����邪�A�c�O�Ȃ����Ђɂ��S���@�\�������ɂȂ��Ă��܂������A���d�E�����h������Ă������Ƃɂ��AF1�֘A�̏��͑������͖L�x�ɓ���o�����B

|

�@20��50���A���������{���͑�ꌴ��1���@�̔��a2km�ȓ��̏Z���ɔ��w�߂��o���B

�@21��23���A���t������b���畟�����m���A�o�t�������A��F����������F1�̔��a3km�ȓ��̏Z���̔��w���A�y�є��a3�`10km�ȓ��̏Z���͉����Ҕ��w�߂��ł��B

|

�@�o�t������͒n�k�A�Ôg�̔�Q�͂Ȃ��A���ɓ��̒�d���Ȃ��A�ꕔ�̋@��ނ���Q�������A�Z�����V�X�e���͌��݂ŁA�����̏��V�X�e���S���҂�1�l�őS�Ă̊Ǘ��^�p�������Ȃ��Ă������߁A���V�X�e�����X���[�X�ɉ^�p���A�T�[�o�[�ݔ��������̊w�Z�A�����{�ݓ������ԃl�b�g���[�N�̌��R���o�[�^�[�����v���ꕔ�����Ă������A���Ƃ��^�p�͂ł����B�C���^�[�l�b�g��2���Ԉʕs�ʂɂȂ������ĊJ�ł����B

�@���̂��ߒ����e�n�ɂ�������{�݂�A����Ƃ͘A�������邱�Ƃ��o�������Ƃ́A���̒����̓X���[�X�ɂ��������ƂɂȂ�B

�@11���ɖ�ɂ͔��w���A�����w�������߂���A�Z���A����@�\�͐얓���ɔ��邱�Ƃ����߁A�����ɒE�o�̏����ɂ��������B

�@12����������얓���֑S�������ړ��J�n�A�Ƃ肠�����얓����ڎw�����B

�@������h�����ꂽ5��̈��i���o�[�o�X�͑o�t�����a�@�ƘV�l�{�݂ւƗU���������S�������e����ɂ͂����Ȃ������B

�@���V�X�e���S���E���̓o�b�N�A�b�v�p�̃e�[�v���Z�b�g���Ă���얓���ֈړ������B

�@�얓���ւ̈ړ��͘Q�]�����畟���s�֒ʂ��鍑��114�����𗘗p���邪�A�얓���R�؉��n��ł͎R���œ����ĕ����~�n�ɂ͂���s�֒B����B���̎R�ԂɘQ�]���Ó��n��A������������A���Ó��n��œ��͓�ɕ�����A���͐얓�����o�R���ĕ����s�ցA�E�͔ъڑ��ɒʂ��Ă���B

�@�㍏�����������Ƃ́AF1�̐��f�����ɂ����ː����������ɏ���Ă��̕��ʂɗ�����A�܂���̉J�Ɛ�ō~�����A���̕t�߈�т��ő�̉����n��ɂ��Ă��܂����B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ͖��m�炸�A�Q�]�����͒Ó��n��ցA�o�t�����͐얓���ւ̔������߂Ă���̈ړ��ł��邩��114�����͑�a�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���i�ł����30�����x�ł��铹����5���Ԉȏォ���Ă���Ɛ얓���͒H�蒅�����B

|

�@3��12������19���ɂ����Ė���E���͐얓������11�J���̔����J�݂��A���Җ���A�H���A�ѕz���̔z�z�����Ă������A����Ɨ������������A�얓������������Ă��邱�Ƃ������A�ēx�ړ]��Ƃ��č�ʌ��������s�̃X�[�p�[�A���[�i�Ɍ��܂�S�������Ăшړ����J�n�����B

�@���ʓI�ɂ�3��12������19���܂ʼn����n��ɑ؍݂��Ă������ƂɂȂ����B

�@���̐얓������n�Ƃ��Đ���ƂɊւ��āA���N7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ��ː썎�钬���i�����j�́A�����l�܂点�Ȃ���A�u�����Γ����������ς��Ă����B���B���͔[���ł��Ȃ��v�Ə،������B

�@3��19���A�o�X40���A�ˁA���̑��e���̏�p�Ԃł������s���������B

|

�@�������܃A���[�i�ɂ͐V�������H�����ꂩ��v�����^�[�ƃp�\�R��10�䂪�͂����Ă���A�������҂̖�������n�߂��B

�@��ʌ��͍��d�b����z���Ă���āA20���ɂ�NTT�̍D�ӂɂ��z�[���y�[�W�������グ���B

|

|

�@�����������������ł����A3��31����ʌ����{�s�ɂ��鋌�R�����Z�i����20�N�p�Z�j�̋Z�ɂ����蓖�Ă��ړ]�����B�o�t��������ړ]�����B

|

|

|

�@4���ɂ͎��q���̎x�����Ċe�ۂ���1�����I��o�t������ɖ߂�A�e�ۖ��ɋƖ��ɕK�v�ȋ@���f�[�^�������o�������A��Ǝ��Ԃ��͂�2���Ԃ���������Ă��炸�A�T�[�o�[�����̃��b�N�ɓ����Ă���T�[�o�[�͎����o���Ȃ������B

�@����ł������T�[�o�[�A�Z�����V�X�e���A�ːЃV�X�e�����̃o�b�N�A�b�v�f�[�^�������o���ċƖ����X���[�X�ɍs����悤�ɂȂ����B

�@�������܃A���[�i���狌�R�����Z�Z�ɂɈړ��������̑o�t������1432�l�ł������B

��2014�N2��3������

�@���������ɔ��Ă���l�@3,944�l�@�������O�ɔ��Ă���l�@3,051�l�@�i��ʌ�948�l�j

�@2013�N6���A������͂��킫�s�ɍĈړ]���A���҂����킫�s�ֈڏZ����l�����������B�������ڏZ�������Ƃ��o���Ȃ�����҂�a�l�A�����g���͂Ȃ��̈�l��炵�A�l�X�Ȏ������������ϔN��68�ˁA107�l�����R�����Z�̍Z�ɂɎc���Ă��܂��A����@�\�̈ꕔ���c��ʓ|���Ă������A�����̕��j�Ȃ̂�2013�N10��1���A���R�����Z�Z�ɓ��ɒu��������@�\���߂��̉��{�s�����R�������x���Ɉړ����A���R�����Z�Z�ɂ̔����������j���������B

�@���Ă���l�B���s���̎�グ�A�p�[�g��{�݂Ɉڂ��Ă��炢�A���N12��27���A�Ō��4����5�l���ڏZ���Ĕ��͕��ɂȂ����B

�@�o�t���̑唼�͋A�ҍ�����Ɏw�肳��A�X�ɒ��Ԓ����{�݂ƂȂ�A������҂�錩���݂͂Ȃ��A��6400�l�̒����͑S���e�n�ɎU���Ă��܂����B

�@���{�s�ɑ؍݂��Ă������Ԃɂ͐��X�̏o�������������B

�@�܂��M���́A�h�L�������^���[�f��w�����̒���ǂ��ā\���E�o�t���̋L�^�x�������̂Ŕ��Ă���o�t�����̖{����`����u�����Ƃ��Ĉ����Ă��邱�Ƃ�m���ė~�����v�𐧍삵�����ƁB

�@���d������ꌴ�����̂ɂ���č�ʌ����{�s�ɔ��Ă����o�t�����̎p��ǂ����h�L�������^���[�f��w�����̒���ǂ��ā\���E�o�t���̋L�^�x

�@���삵���̂͂������s�̋��H�������x���Ƃ݂���B���ł��鋌�R�����Z�Z�ɂ�1�N�ȏ�ʂ������ēZ�߂���i�ŁA���̍�i�͊e�n�ŏ�f����A�V���A�e���r�f�����グ��ꂽ���ߑS���I�ɒm��n�����B

�@�f��ɓo�ꂵ���o�t�������Q�����ď�f�ƃg�[�N�C�x���g���e�n�ŊJ�Â��ꂽ�B

|

�w�t�^�o���牓������āx

�@2011�N3��11���̓����{��k�Ђ̔�Q�ɑ����A������ꌴ��������̋����璬���ƒE�o�A��ʌ��Ŕ������n�߂��o�t�����̊F����̔�������ނ����h�������^���[�B���˔\�̉e���Ō̋��ɂ��߂Â����Ƃ��ł����A�����̐������������ɍ�ʌ����{�s�̔��ł̕�炵�ɓ����āA�����ˑ��̐������������Ƃ⌴������̖��_�Ȃǂ����Ԃ�o�����f��ɂȂ��Ă���B

�@�ḗw�r�b�N�E���o�[�x�w�J����F�x�ȂǍ��ۓI�ɂ��]���̍����t���~�ēA���y��؎��s�A�G���f�B���O�e�[�}�ȍ�{����A��f����96���B

|

�@���炷���́A��ꌴ���̐��f�����Ƃ������Ԃ��̕t���Ȃ��厖�̂Ɋ������܂ꂽ�������o�t���̐l�X����ʌ����{�s�ɓق�A1,000�l�ȏ�̐l�X���s���R�ȋ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������i�h�ł������������җ�Ȕ��Θ_�҂ɕς���Ă����p�A�ꎞ�A������ꂽ���A�͂��Ȏ��Ԃ����̋����ꂽ���ԁA�Q���������߂�Ȃ���Ό��ɂ����A�����̏��X��`���Ă���B

|

|

�@��ʌ����{�s���R�����Z�Z�ɂɊJ�݂��Ă���o�t������ł͒��c��ƒ������Η��A2012�N12��20���A���c��͌������̌�̈�A�̑Ή������钬���̍s���ɔ����A�����̖W���ɂȂ�ƁA��ː쒬���̕s�M�C���c�Ă�S���v�ʼn��A12��26���A�����͋c����U�𖽂����B

�@���E�I���@�ɂ��40���ȓ��ɒ��c��I�����s���邪�A�����8���A���U���̋c��8�������̂܂ܗ����\���A���ɗ���₷��l�͂Ȃ��A���̂܂�8�����đI���ꂽ�B ��ː쒬���͎��C���A2013�N3��10���A�����I�����s���A�V�l���V�j�N���i�����c�A�b��t�j�����I�����B

|

|

|

|

|

|

��l�́@�Q�]���S�������

|

|

3��11��

�@14�F46�@�k�x6���̒n�k����

�@15�F33�@�Ôg���g���B

�@16�F36�@���q�F���p��p���@�u�����s�\

�@19�F03�@���q�ً͋}���Ԑ錾�A���{

3��12��

�@05�F44�@�e���r�L�҉�ɂ�蔼�a10km�����Z�����w��

�@13�F00�@�Q�]������Ó��x���ֈړ]����`�[���ړ��J�n

�@15�F36�@������ꌴ��1���@���������B

�@18�F25�@�e���r��A���a20km�����Z�����w��

3��14��

�@11�F01�@3���@�@���f����

3��15��

�@05�F30�@���ЊQ���c�œ�{���s���ʂւ̔����j����

�@10�F00�@��{���s�֏Z���ٓ��J�n

�@�[���@�@��{���s���a�x���ɖ���@�\�ړ]����

4��22��

�@�@�@�@�@��ꌴ�����甼�a20km�������x�����

�@�@�@�@�@20km�`30km�������v��I�����A�ً}���������ɐݒ�

5��23��

�@�@�@�@�@�������j�������Z���^�[�i��{���s�j�֖���@�\�ړ]

�@���ΏێґS�����F21,434�l

�@�l�I��Q�F����182���i�����ᎀ�S33���j�A�k�Њ֘A��259��

�@�Ɖ���Q�F�S��644�ˁi����586�ˁB�n�k58�ˁj

�@����11���A�n�k�ɂ��ЊQ�A�����đ�Ôg�̗��P�A���˒n��͉�œI�Ȕ�Q���A䩑R������Ԃɂ���Ƃ��A�ߌ㎵���ɂ͌��q�ً͋}���Ԑ錾���o�����A��d�ł̓e���r�ɂ����`�B�͕s�\�A�Œ�d�b���f���A�g�ѓd�b���唼���g�p�s�\�A��F���̕s���Ȉ��ƂȂ����B

�@������10km�������w���A�A���ǂ̒��x�����𗣂��Ηǂ��̂��A�ǂ̕��ʂ��ǂ��̂��A���⌧����̏���w���͑S���Ȃ��B

|

�@�Q�]���ЊQ���{����c���J���ꂽ���A��S���ɏ�Ԃł͎����葁�����ł���͓̂��������ł��邪25km���ꂽ�Ó��n��Ȃ���v�ƍl����̂����R�ŁA�������Ó��n��ɂ͎x��������A���w�Z�A���w�Z������A���e�\�Ɣ��f���A�S���v�ŒÓ��n��ւ̔������߂��B |

|

�@���̔��w����F1���甼�a10km���Ɋg��3��12���ߑO5��44���A�Q�]���ЊQ���{���ɓ`����ꂽ�B�Q�]���̒��S�n��10km���ɓ���̂Œ����ɔ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������������ȉ������E���̋��c�ł́A�����Q�]�������k�������ɉ��܂����Ƃ���ɂ���Ó��n���1F�����25�`30km������Ă��邩����S�����Ɣ��f�����B�������Ó��n��ł���Ζ���x���A�Ó����w�Z�A�Ó����w�Z������B

�@�Ó��n��l����1,400�l�A�����Q�]�����ł��邩�瑽���̖����������Ă��炦�邾�낤�ƒ����ȉ������E���̌��c�͈�v�A�Ó��n��������߁A�ЊQ���{�����Ó��n��Ɉړ]���邱�Ƃɂ����B

�@12��09��50���F�Q�]����10km���O�A�Ó��n��ڎw�����J�n�B

�@����������Ó��n��q���鍑��114�����͔��钬���ő�a�ƂȂ�A���i�Ȃ�20���ʂŒ����̂�4���Ԉȏ�|�����Ē������B

|

| �i�����w�Z�j |

�@�������ЊQ���{�����Ó��n��Ɉڂ������߁A���S���ĒÓ��n��ɔ��Ă����B���̐�8,000�l�A1,400�l����炷�n��ɂ��̐������珬���w�Z��̈�فA�u�����Ɏ��e���ꂽ���A3���Ƃ͂����R�ԕ��ł͐^�~�̊����ŕz�c���Ȃ��ѕz���Ȃ��ň��̏Z���ł̔��ł���A���̏Z�ɂ��O�ꂽ�l�͎Ԓ����ƂȂ����B

�@����ɒÓ��n��͏㉺�����̐ݔ��͂Ȃ��A��˂ƗN�����A�g�C���͔��Ɍ����@���Ď���̃g�C�����}�����ĉ䖝���A�H���͋����Ő����o���A���ɂ����z�����B

�@�Ó��n���1F����29km����A�������R�ԕ��ł��邩����v���낤�Ǝv���Ă����B�l�ԒN�����ǂ����ցA���邢���ւƍl�������A�܂��ĂƂ�ł��Ȃ��ЊQ�ɔ�����Ă���̂����璼���ɂł������ɂȂ�A�䂪�ƂɋA�����̂Ǝv�������B

�@�Ƃ��낪���Ԃ͍X�Ɉ����̈�r��H�����B

��12��15��36���@1���@���q�F�������f�����A�����Ō���ޔ��A����l�̋~���A���������{�A�i���d3�l�A���͊��2�l�j�z�E�_�������|���v�͔����ɂ���U���ɂ��~�݂����P�[�u���������A�����d���Ԃ͎�����~�B�������Ă����C�������̂��߂̃z�[�X���������Ďg�p�s�\�A��ƒ��f�B

�@12���[���A���̏W����1��̃��S���Ԃ����ꒆ�ɂ͖ڊ���ʖh�앞�ƃK�X�}�X�N�𒅗p������l�����āu�����͕��ː��������g�U���Ă���B�댯�����璼�����Ă���v�Ɛ^���ȕ\��ői�����B���������̎���10km�����������A2�A3���������Ƃ̒ʒB�������̂ŁA30km�ȏ㗣��Ă���Ó��n�悪�댯���Ƃ͘I���̋^�����Ȃ���������V���Ē����ɕ����B����h�앞�̓�l�͘Q�]�������ɂ͉����`���������s���ʂ֑��苎���Ă��܂����B

�@�X��12��18���A�����甼�~20km�����w�߂��o���B

�@�אڂ��銋�����ł͑S���������߂āA�h�Ж����ő����ɔ����Ăт����Ă���Ƃ̏�`�����A���Ă���Q�]�����̊Ԃœ��h���������B

��14���ߑO11��1���A��ꌴ��3���@�̔����Ŕ��Z���̕s���͉Q�������Ă����B������2���@4���@�����K�͂̔�����������˔\�͕��o�A�g�U�����B

�@3��14���A�ߌ�f���I�ɍЊQ���{����c���J����A�Ĕ��ׂ����ǂ������c���������B�������O������̕��˔\���͑S���Ȃ��A���ׂ̊������͑S���������c���Ă���A�Ó��n����댯�ł��邱�Ƃ͖{�\�I�Ɍ���Ă���A�����̍Ĕ������c�����B14���A15���͉J�ƐႪ�~��A��C���ɕY���Ă������ː������͒n��ɍ~��A���̂܂��������ɔ��Ă������ƂɂȂ�B

�@�����A�Ó��n��ɂ͉��̏����`����ꂸ�A������̏�͒f�ГI�ȃe���r���ł���A������j���[�X�\�[�X�͐��{���\����������A��@�I�ȗl���͑S���`�����Ȃ������B

�@����ɓ��d�̉������̐l�����ʌv�����Q���Ă��āA���̕ӂ͍��Z�x�����n�悾���璼���ɍĔ��������ǂ��Ɩ��ꗙ���ɍ����ė����������B

�@�f�ГI�ɓ����Ă�����ɂ��ƁA�����Ɋ댯��Ԃ̋��Ȃ̂��Ǝ��o�������A���̂���14���ߌォ��ЊQ���{���̉�c�������A�Ĕ��ׂ����ǂ��������c���u�ꍏ�������Ĕ��ׂ��v�̈ӌ�����ь������B

�@�������A���ː��ʂɊւ��鐳���ȏ��͑S���Ȃ��A����ł��Z���͍Ĕ���i���A���̕K�v����i���A�ЊQ���{�������A�n�꒬���ɔ������B

�@����̓e���r�ɂ��f�ГI�ȏ����A�אڂ��銋�����̑S�����̏���m��Ύ����B�����R�댯�ɔ�����Ă��邱�Ƃ������Ă����B

�@14���[���ɂ̓��[�\��1�����͂����A�z�z���������p����̂͊e���̔��f�ɔC����Ƃ����B���̍��ɂȂ�Ɣ��Ă���Z�����s�������Ĕ������߂������B

��3��15���ߑO6��4���@�����A2���@����

�@�n�꒬���͕K���Ŏ��̎�����T���A����v���E�Q�肵�A����Ɠ�{���s�̗����āA15������5��30���A�撷�A�Z����\���W�߁A��{���s�֍Ĕ��邱�Ƃ��������B

�@15����������Z���ɓ�{���s�֍Ĉړ����邱�Ƃ������A�e���ړ������A�ߑO10���A�ړ��J�n�A��Ăɓ�{���s�����ړ��J�n�A���̃o�X�͘V��҂��悹��{���s�ցA���̑��A��Òn���⌧���O�̐e�ʁA�m�l�𗊂��Ă��ꂼ��̒n�֎U���Ă������B

�@15���[���ɂ͓�{���s�������a�x���ɘQ�]����������J�݂����B

�@�Ó��n�悪�댯�ł��邱�Ƃ����������̂�����Ó��n��Z�������ɔ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A���_���n�тł���Ó��n��͖q�{������ő����̉ƒ{�����炵�Ă����B���̂��ߋ������ƌ����Ă��A�ƒ{�̐��b��������Ă܂Ŕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�������ɂ���̂��A��ɔ��͂��Ȃ��A���̂܂܉ƒ{�̐��b�𑱂���Ƃ��đ����̏Z�������������B���̂��ߖ���̗������c�����Đ����ɂ��������B�������A�����̎�͒Ó��n����P���Ă����B14���̔������̕��͒Ó��n����ʂɌ������Đ����Ă����B���̂��ߔ��w�����a20km���͉��̈Ӗ����Ȃ��A�Ó��n��A�ב��̊������A�X�ɉ��n�ɂ���ъڑ��A�얓���̈ꕔ���Z�x�̍��������n��ɂȂ��Ă��܂����B

|

|

|

�@14���̋L�^�͂Ȃ��A����͖���ɂ͕��ː��ʑ�����������Ă������A�����҂��Ƃ̎v�����݂��玝�Q���Ă��Ȃ������B

�@3��15���ߌ�A�Ó��n��͔Z�����˔\���ɏP���A��ƉJ���~���Ă����߂ɁA���˔\�͒n�\�ɗ����A�������˔\�͂��̒n�\�ɋ��������B

�@15����A�����Ȋw�Ȃ���h�����ꂽ���j�^�����O�J�[���Ó��n��e�n�ő��肵�����A�v��͂Ȃ�Ɩ���270�`330�}�C�N���V�[�x���g���w�����B

�@16���̒Ó��n��̑���l����58.5�}�C�N���V�[�x���g�̕��ː��ʂ����肳��A4��22���Ɍv��I���n��ɐݒ肳�ꂽ�B

�@�ĒE�o����3��15���A�ߑO10���ɋ��c�̏�A��{���s�ֈړ����邱�ƂƂ��A�������V��̒��A��{���s�₻�̑��̉��҂����ďo���������A���̎����ɏ��ɂ͕��ː������P���Ă���A�J���Ƌ��ɒn�\�ɗ����Ă��Ă����B

�@�ň��̒��ł̍ĒE�o�ƂȂ������A�����͋~���ɂȂ�͕̂��ː����̗��P�ƍĒE�o���������ł��������ƂŁA����1���ł��扄���Ă���Δ픘�̕|�ꂪ�������B

�@15��17��50���A�ŏI�E�o�o���ƒÓ����w�Z�̍��ɔ������c����Ă����B

�@�����A�㍏�̒����ł͒Ó��n��A�ԉF�ؒn��̉����x�͍ō��l�������Ă���B

�@�ǒn�I�ɍ��Z�x�̉����n�悪���t�������B7��26�����_�ł̒����ŐԉF�ؒn��ő喈��26.3�}�C�N���V�[�x���g�A��Ó��n��ő喈��40.1�}�C�N���V�[�x���g�A���̖ڈ��ƂȂ�N�ԐώZ����20�~���V�[�x���g��Z���Ԃŏ�����ʂ��v�����ꂽ�B

|

�@�Ó��n��ɔ��Ă����Q�]������14���A15���A16���̊ԁA���̖ڈ��ƂȂ�N�ԐώZ�ʂ�啝�ɏ��鉘���n��ɑ؍݂��Ă������ƂɂȂ��Ă��܂����B

�@�X�ɂ͒Ó��n��̏Z���͉ƋƂł���ƒ{���̂ĂĂ܂Ŕ���̂����߂炢�A�唼�̏Z���͋��c���Ă��܂����B���̂��ߖ��ꗙ�����c��������邱�ƂɂȂ����B

�@�Ó��n�����ꏊ�Ɏw�肵���n�꒬���͂��ߍЊQ���{���̐l�B�́A�����Z������˂��グ���邱�ƂɂȂ����B����������͌��ʘ_�ŁA�S�����̂Ȃ����_�ł͐^�����ȑI���������Ƃ�����B

�@�]���āA�u���E���͒N��l�A�Ó��n��̕��ː��ʂ�c�����Ă��Ȃ������v���̑Ή��ɂ́A���̂��Ƃ��������Ȃ������B

|

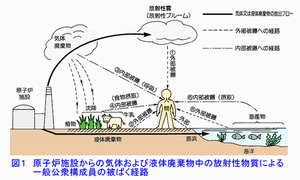

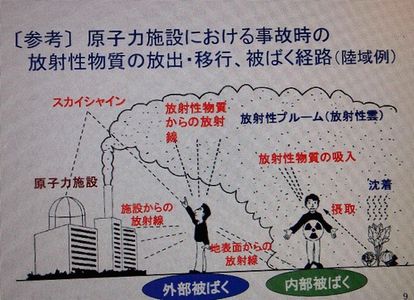

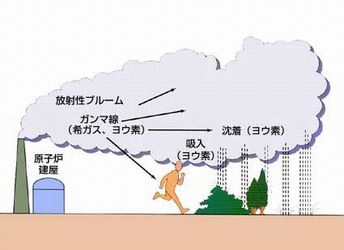

�@���ː��v���[���i���ː��_�j�Ƃ������ۂ�����A�C�̏�i�K���X�邢�͗��q��j�̕��ː���������C�Ƌ��ɉ��̂悤�ɗ�����Ԃ���ː��v���[���Ƃ����B

�@���ː��v���[���ɂ͕��ː���K�X�A���ː����E�f�A�E�����A�v���g�j�E���Ȃǂ��܂܂�A�O���픘�A�����픘�̌����ɂȂ�B

�@���̕��ː��v���[�������ɏ����F1����Q�]�����ʂɗ���A���ː�ɉ������R�Ɉ͂܂ꂽ��n���悤�ɗ��ꂽ�Ɛ��������B

�@���ː��v���[�������ʉߒ��A�J��Ⴊ�~��Ƃ��̗��q�Ɍ��т��Ēn�\�ʂɍ~���Ă��邱�ƂɂȂ�B15��������J�ƐႪ�~���Ă����̂Œn�\�ʂ���������Ă��܂����B

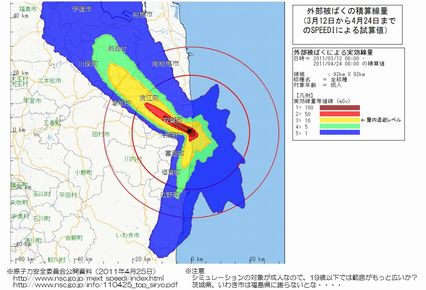

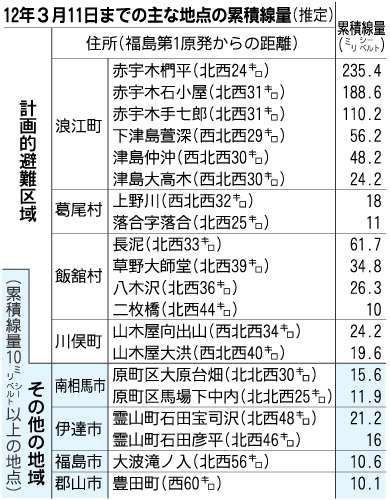

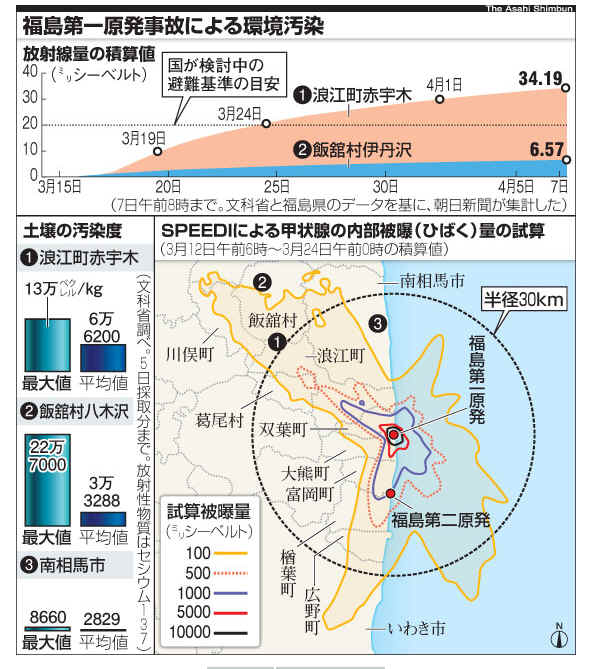

�@���̌��ʁA�Q�]������������܂ޑ�ꌴ���̖k����������30km�����͈̔͂�1���ԓ�����125�}�C�N���V�[�x���g����n�悪�g�����Ă��邱�Ƃ𒆉������͏������Ă����ɂ�������炸�������o���Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@���̐��ʂ�8���Ԃň�ʎs���̔N�Ԕ픘���ʂ̌��x���鐔�l�ɂȂ�B

�@���̒n��ɂ���ԉF�ؒn��₻�̎��ӂɂ͑吨�̐l�����Ă������A�������ł͔��Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B

�@2012�N7��10���A�Q�@�\�Z����Ŗ�c���F�i�����j�́A���d������ꌴ�����̂Ŕ�Q�����������Q�]���ɁA�č�����������ː����茋�ʂȂǂ�`���Ȃ��������ƂɊւ��āu�W�@�ւ̘A�g�A��L���s�\���ł���A�Z���̖�����邽�߂ɓK�ɏ������J����p�����ł��������Ƃ͑傫�ȋ��P�ł���A�Q�]���̊F�l�ɂ����f�����|�����܂������Ƃ����l�т������v�ƒӂ����B

�@���̓��i7/10���j�Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��Ă����Q�]���c��g�c�����c���́u�����͖��p�̔픘�������l�Ђ��̂��̂��B���O���Ɠ����ɕ���������Ă���v�Ə،��B

�@�����ɏ��v����Ă����o�t����ː썎�钬�����A�����l�܂点�Ȃ���u�����Γ����������ς��Ă����B���B���͔[���ł��Ȃ��v�Ə،������B

�@�픘�̎����͏ؖ��ł��Ȃ����A�����픘�����Ƃ��Čx�����Ƌً}�������A�v������A���������Z����4�ˈȏ��Ώۂɓ��N6������J�n�A3�ˈȉ��͍s�������ɂ����ی�҂�ΏۂɌ������s���A�Q�]����2618�l�����B

�@���̌�A�b��B������10������n�܂�3��11�����_��18�ˈȉ��������S�������ΏۂƂ��Č������s���邱�ƂɂȂ����B

�@��������ʘ_�����A������߂��n�}��ɃR���p�X�ʼn~��`���Ĕ��n������߂������n�I�Ȃ������S���Ӗ����Ȃ��Ȃ����s�ƂȂ����B

���Q�]����Џi2013�N3��31�����݁j

�@���ΏێҁF�S����21,434�l

�@����F

�@�@�@��������14,562�l�i68.8���j

�@�@�@���O6,606�l�i31.2���j

�@�@�@2013�N3��31�����݁A�����s3,663�l�A��{���s2,551�l�A���킫�s2,245�l�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�R�s1,663�l�A�쑊�n�s1,080�l�A�{�{�s758�l

�@�ł͍��͕��˔\�̗����c���ł��Ȃ������̂��A�{���ɐ��{��]�͏��邱�Ƃ��o���Ȃ������̂��B�܂��Ƀ~�X�e���[�̐��E�A��͈ł̒��ɂ���B

�@�^���͂ǂ��������̂��B�㍏�����������Ƃ́A���͂������ƒf���ł���B

�@�ŏ��ɔc�������͓̂��R�Ȃ����ꌴ���ŁA�����~�n���ɂ͕��ː��ʂ𑪒肷�郂�j�^�����O�������ݒu���Ă���A2���@��12���ߌ�3��36����20���O����k�����̃|�X�g���瑪����J�n�A2�����ɑ��肵�A��13���̌ߑO9���܂łɌ����Ă�548��𑪒肵�Ă���B

�@���̂����ō��l��3��13���ߑO8��33���A����1204�}�C�N���V�[�x���g���L�^���������\�͂��Ȃ������B

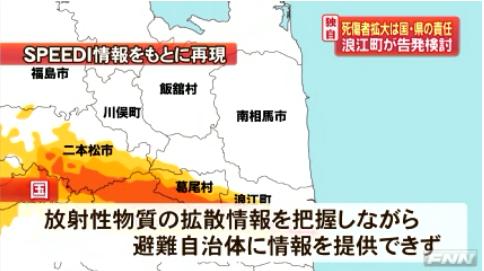

�@�����������E�����̃f�[�^������A�ǂ̕����ɗ���Ă��邩���c�����Ă��邩��A���R�Q�]���A�Ó��n��A�������A�ъڑ����ʂ��Ə��m���Ă����͂��A�ł͉��̕Ȃ������̂��A��F���A�o�t���A�x�����ɂ͓��d�E�����h������Ē��ڏ���`�B���Ă��邪�A�Q�]���͑ΏۊO�������̂�����Ȃ����A�댯�Ȓn��ɔ��Ă���̂����m���Ă��Ȃ���Ȃ������͎̂����ŁA���d�̕s�����ȑΉ��͒f�߂����B

�@���d�͔���\�̗��R�Ƃ��āA���\�̔��f����s���m�ł��������Ƃ�L�Ƀf�[�^���͂��Ă��Ȃ������̂𗝗R�Ƃ��Č��\���o���Ȃ������Ƃ��Ă���B

�@�������A���m�ȃf�[�^�̒����߂Ă���킯�ł͂Ȃ��B�댯�̗L���A����̕��������ł���̂����̂��߂炤�̂��A�܂��Q�]���Ɠ��d��1988�N�Ɍ����g���u���̍ۂɒʕ�A����O�ꂷ�鋦�������ł������A�S���@�\���Ȃ��܂܂ł������B

�@���A�������A�����d�͕͂��˔\�������𖾂炩�ɂ����A�Q�]��������ː����������ɏ���đ�ʂɗ��ꂽ�n��ɔ��Ă������ƂɂȂ�B

�@�ł͉��̌��\���Ȃ��A���ӊ��N���Ȃ��A�̈ӂɉB���ׂ����R�͑S���Ȃ��B

�@���߂ĒÓ��n��ɔ����Q�]�����ɘA�����ׂ��ł��������A���̍ō��ӔC�҂ł���n�꒬���ɂ͘A�����ׂ��ł��������A���̖��������̂������ɋꂵ�ށB

�@�u���\����Ȃ�����m�����Ă��Ȃ������v�u���̐M�������s�\���������v�Ƃ̕ى������Ă��邪�A���m�ȃf�[�^�����߂Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ó��n�悪�댯�Ȃ̂��ǂ����A�ĒE�o���K�v�Ȃ̂��A��}�̌����ł������͂��ŁA�Ƃ�������~���������B�������ق����܂܂������͉̂��������̂��A�ォ��̋����͂����ق����������̂��A���̂��߂ɂȂ̂��A����Ƃ����̐^����m�肽�����ł̒��̂܂܂��B

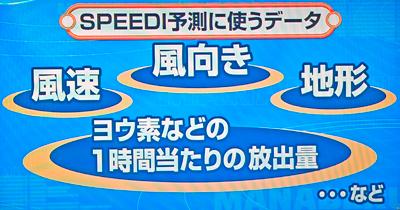

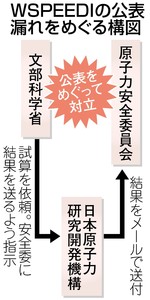

�@��������͂ȏ�������B�ŐV�Z�p�ŕ��ː������̊g�U��\������ً}���v�����˔\�e���\���l�b�g���[�N�V�X�e���iSPEEDI�j�����ƕ������̕s��ۂŌ��\���Ȃ������Ƃ��Ă��邪�A�{���ɕs��ۂ����Ȃ̂��A�X�ɐ^�����B����Ă���̂��B

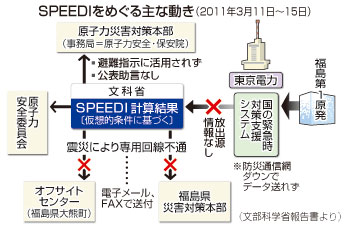

�@SPEEDI���^�p������c�@�l���q�͈��S�Z�p�Z���^�[�i�����j�����Ȋw�ȊNJ��A�n�k�����̐����Ԍ�ɂ́A���ː������g�U�\�z�̊ϑ��A��͂��J�n�A�Q�]���Ó��n��A�ъڑ��A�얓�����ʂ֊g�U���Ă��邱�Ƃ�c�����Ă����B

�@��͌��ʂ�3��12���ߑO3������1���Ԃ����ɕ��������փ��[���ő��M�A�Ƃ��낪��M�������ЊQ���{���͒��M�������[���̑��݂ɋC�t���Ȃ������Ƃ��Ă��邪�A1���Ԃ����ɑ��M�������[���̒��M���C�t���Ȃ��͂����Ȃ��A���[���̈Ӗ��������ł��Ȃ������̂��ASPEEDI�̕��ː������g�U�\�z�ϑ��̈Ӗ��������ł��Ȃ������̂��B

�@�����{����13���̒��ɂȂ��āA�����O���ɔ��w���a20km�̓��S�~��ɍL����������m�邽�߂ɁA����܂ł̖h�ЌP���ł͊g�U�\�z����ɔ��ꏊ�����߂�̂�SPEEDI�ɂ���͌��ʂ͂��Ă����̂��v������FAX�Ŋg�U�\��}�����悹���B�]���Ă��̎��_�Ō��ł��Ó��n�悪��������Ă���̂ɋC�t�����A�f�[�^���Â��A���ː��ʂ̔Z�x���s�����Ƃ��Č��\���Ȃ������B�댯�������邩�����m�点�悤�Ƃ̔��z�͂Ȃ������̂��B

|

�@SPEEDI�̉�͌��ʂ����\���ꂽ�̂�10���ȏ���o����3��23���ɂȂ��Ă���ŁA���̂���قǒx�ꂽ�̂��͔���Ȃ��B

�@�㍏�ASPEEDI�����Ȃ���������\���Ȃ�����������m��A�n�꒬���́u���@���킵�����ł͂Ȃ�̖��ɂ������Ȃ��B����͖��炩�Ȑl�Ђ��v���ɂ����������ɂ��ē{����Ԃ��܂����B

�@2011�N3��11���A���̔����A11����ȗ����q�͈��S�E�ۈ��@���A12��������͕����Ȋw�Ȃ��������Z�����B

�@21��12���FSPEEDI�ɂ���1��ڂ̗\���}���쐬�i�ۈ��@�j

�@23��49���A���������q�̓Z���^�[�ASPEEDI�ɂ��\���}���t�@�N�X��M

�@12��01��12���FSPEEDI�ɂ��2��ڂ̗\���}���쐬�i�ۈ��@�j

�@���̎��Z�ł́A��ꌴ���̃v�����g�f�[�^��z�M����ً}��x���V�X�e���iERSS�j�̃f�[�^���g�p�s�\�ɂȂ��Ă������߁A���ː��������o�ʂ̏����ɂ��ĉ��z���̃f�[�^���̉�������Čv�Z���A���ۂ̕������Ȃǂ�20km�`100km�l�����x�̒n��ɂ��Ĉ�莞�Ԍ�̊e�n�̑�C���Z�x�A�n�\�~�ϗʂȂǂ�SPEEDI�ɂ���ĎZ�o���A���̌�5,000���ȏ�̎��Z�\������Ă����炵���B

|

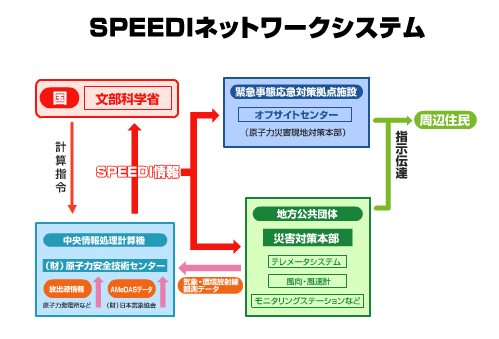

�@�����E�����́A�C�ے��ɃA���_�X�iAMeDAS�j�Ƃ������l�ϑ��{�݂ł���u�n��C�ۊϑ��V�X�e���v������A�S���ɖ�1300�J���ɐݒu����Ă���A�ϑ��f�[�^��10���̖���ISDN�������ʂ��ċC�ے����̒n��C�ۊϑ��Z���^�[�ŏW�M����A�C�ۗ\��̊ϑ��f�[�^�Ƃ��Ċ��p�����B

�@����AMeDAS��SPEEDI�͘A�����Ă���A�������̕����E�����͊ϑ����Ă���̂�����A�k�������ɗ��ꂽ���Ƃ��ϑ����Ă���͂��A�]���Ď��̌�̎��Z�\������Έ�ڗđR�ł���͂��̎��Z�\���ǂ����̃Z�N�V�����Ŗ��v���Ă��܂����B

�@���R3��14���̒i�K�œ��{���{�@�ւ�SPEEDI�̏ڍׂȗ\�z�}��c�����Ă����B�Ƃ��낪���̂����\���Ă��Ȃ��B

�@�����̈��S�Ƃ͗V�������W�c�A�g�D�A�w�����ߌn�����͂����肵�Ȃ��Ɠ������Ƃ��Ȃ��킪���Ǝ��̗��_�����݂����炵���B

|

|

�@�����Ԃɖ�������u�オ��Ȃ��v�u���Ȃ��v�u����Ȃ��v���̂܂܂ɁA�ŏd�v�ł���͂��̏���@�ɂ͓͂��Ă����̂��A�Ȃ������̂��A���ꂳ���s���B

�@�����Ȋw�Ȃƕۈ��@��SPEEDI�ɂ��ŐV�����������Ă����B�]���Ă��̏Ȓ��g�b�v�ł����b�ɕ���̂����R�Ǝv�����A���̒S����b�����銯�@�ɂ͓͂��Ă��Ȃ������̂͂ǂ��䂤���ƂȂ̂������ɋꂵ�ށB�����炱�����@�ł͒n�}��ɃR���p�X�Ŕ��~��`���A3km�A5km�A10km�A20km���Ə����݂ɔ��n����L���s���������n�I�ȕ��@�����̂�Ȃ������B

|

|

�@���̋M�d�ȏ��͋��L����邱�Ƃ����\����邱�Ƃ��Ȃ��A�W�e���ɂ������m�点�Ă��Ȃ��B�i������ɂ�SPEEDI�̏������Ă����j

�@��M�����Ȃ����炸���u���Ă����B�����������ŏ���SPEEDI�̉�͏��͂Ȃ������Ƃ��Ă������A���[���ő����Ă��Ă����̂ɋC�t���Ȃ������A�t�@�b�N�X�ł���M���Ă��������̂����\�͂��Ȃ������B���̂ȂA���̓����́u���Z�Ȃ̂ō����ɖ��p�ȍ����������������Ɣ��f�������炾�v�ٖ����Ă������A�����ǂ��납���@�ɂ��Ȃ��̂͗����ł��Ȃ��B

�@���̂悤�ȕٖ����ʗp����s�v�c���A��Ў҂̑��݂Ȃǖ������A�ӔC���͑S���Ȃ�����l�̉͂��ꂾ�B

�@��������߂ɘQ�]���̒Ó��n��̉����n��ɗ��܂��Ă�����A�ъڑ��̂悤�ɉ����x�����ɂ��w�肳��Ȃ��܂܂ɒ����ԕ��u����Ă��܂��悤�Ȋ�@�Ǘ��ȑO�̏X�Ԃ����炯�����Ă��܂����B

�@���̓_�Ɋւ��č���ł��Njy����A���N6��17���̎Q�c�@�����{��k�Е������ʈψ���ŁA�c���̎���ɑ��āA�����Ȋw��b��SPEEDI�̏������̌��\���Ȃ��������R���u���n��Ȃ������̂Ōv�Z�ł��Ȃ������v�Ɠ��ق��A�X�ɒNj������Ɓu�v�Z���Ă������Ƃ�m��Ȃ������v�Ɠ��فA���ɂ́u��ʂɂ͌��\�ł��Ȃ����e�������v�Ɩ��ӔC�ȓ��ق��J��Ԃ����B

|

�@�^���F���q�͈��S�Z�p�Z���^�[�i�����j�͐k�В��ォ��1���Ԃ��Ƃ́u�ً}���v�����˔\�e���\���l�b�g���[�N�V�X�e���iSPEEDI�j�v�̎��Z���J�n�A12�����ɂ͒Ó��n��ւ̕��ː�������U�������f�[�^���������Ă����B

�@������\���ꂽ�f�[�^�ɂ��ƁA�Z���������Ó��n��͒����F�̐��ň͂܂ꂽ�댯�n�тł��邱�Ƃ�12���̎��_�ō����ʂł��邱�Ƃ�������Ă����B

�@�������̓f�[�^�Ɋւ�����͑S���Ȃ������Ə،����Ă��邪�A�M���������b�ŁA�\�����m���Ă����ƍl����̂����R���B�����炱���������̉��l��f�[�^�ϑ��̎Ԃ�����ė����̂��ÂɍĔ��𑣂����߂̋���̍�Ȃ̂��낤���B

�@��������13���ɂ�SPEEDI�̎��Z���ʂ̃f�[�^��32���A������t�@�N�X�Ŏ���Ă��Ȃ���Ó��n��ɔ��Ă���Q�]������ɂ͕Ȃ������B

�@�܂��A���Ǝ��̒������s��꒬���̎���A�����n��ł͍������ʂ����o���ꂽ�B13���ɂ͍��̒������s���A�Ó��n�悩��10km�قǂ̎����n��ł́A���ʌv�͖���30�}�C�N���V�[�x���g��U������B

�@������Δ������̐l�B�͂��̎�����S�����Ă����l�B�Ȃ̂��낤�B�ł͉��̐g���𖾂����Ȃ������̂��ASPEEDI���͍��̎��Z���s���m�������̂ŁA����⍬���������|�ꂪ���������炾�ƌ㍏���\�������A�������Ă������Ƃ͂Ȃ������\���Ă��Ȃ��B�������s���m�ł���������Ƃł�������̂��B�Ƃ����������̂��Ƃ͐G��悤�Ƃ��Ȃ��B

�@������ɂ͐��ʌv2�䏊�L���Ă������A�����Ɋ҂��Ƃ̎v�����݂��玝���ė��Ȃ������B�������ʌv������A13�����ɂ͍����ʂ̊댯�n��ł��邱�Ƃ͋C�t���A�Ĕ��̍s���͑f�����o�����͂����Ɖ��܂��B

|

�@7��10���A�Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽ�o�t����ː쒬���i�����j���������̒���ɃA�����J���{�����Ă��ꂽ�u�����n�}�v����ɂƂ��Ȃ��ϑ����͎����𐭕{�͌��\���Ȃ��������Łu��X���[�X�ɏo�Ă���Γ�����������ς��Ă����B�Ȃ�̂��߂̏��B���Ȃ̂��[�������Ȃ��v�Ɛ���k�킹���B

�@���̈�ː쒬�����،������A�����J���{�́u�����}�b�v�v�ɂ��Ă��\���q�ׂ����B

�@������ꌴ�����̒����2011�N3��17�`19���A�A�����J�E�G�l���M�[�Ȃ͕��ː��ʑ���̐��Ƃ�h���A�ݓ��ČR���c��n�����_�ɂ��āA����V�X�e���iAMS�j��ČR�@2�@�ɓ��ڂ���ꌴ�����甼�a��45km�����v40���Ԉȏ��s���A�Ȗ��ȑ�����s�����B

�@����ɂ��n��̕��ː��ʂ�d�q�n�}�ɕ\���ł��A���̎�������ɍ쐬���ꂽ�����}�b�v�́A�ݓ��đ�g�ق�ʂ��ĊO���Ȃɓd�q���[���Ōv2��ꂽ�B

�@�O���Ȃ͒S���Ȓ��ł���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@�ƁA���ʑ���̎�����S�����镶���Ȋw�Ȃɓ]�������B

�@�Ƃ��낪�����Ȋw�ȉȊw�Z�p�E�w�p����ǂɓ��������̋M�d�ȃf�[�^�͂��̋ǂŖ��v���Ă��܂��B�����̐S�̊��@�A���q�͈ψ���ɂ͕���Ȃ������B

�@�������o�Y�Ȍ��q�͈��S�E�ۈ��ǂɓ������������̋ǂň���Ԃ��ꂽ�B�܂����̈ӂł������ł͂Ȃ����낤���A���Ƃ̏d�v����F�����Ă��Ȃ��A���邢�͏o���Ȃ��S�����������u���Ă��܂����̂��낤�Ɛ�������B

|

|